○大阪南消防組合火災予防違反処理要綱

平成18年5月10日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪南消防組合火災予防違反処理規程(平成18年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第7号。以下「規程」という。)に基づく事務処理について必要な事項を定める。

(違反処理における事務の主体及び相互協力)

第2条 違反処理の区分のうち、警告までの措置にあっては、出向査察員及び署査察員(大阪南消防組合火災予防査察規程(平成18年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第8号。以下「査察規程」という。)第2条第3号イ及びウに規定する査察員をいう。)が主体となり処理するものとし、上位措置に移行した場合は、局査察員(査察規程第2条第3号アに規定する査察員をいう。)が主体となり処理するものとする。ただし、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3条第1項及び法第5条の3第1項に規定する措置命令は除く。

(違反の調査に係る留意事項)

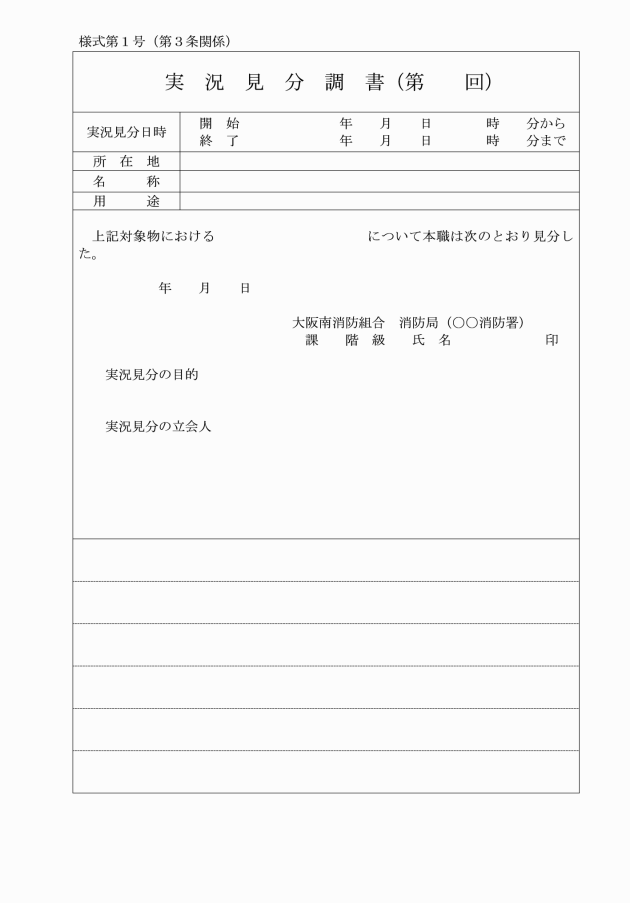

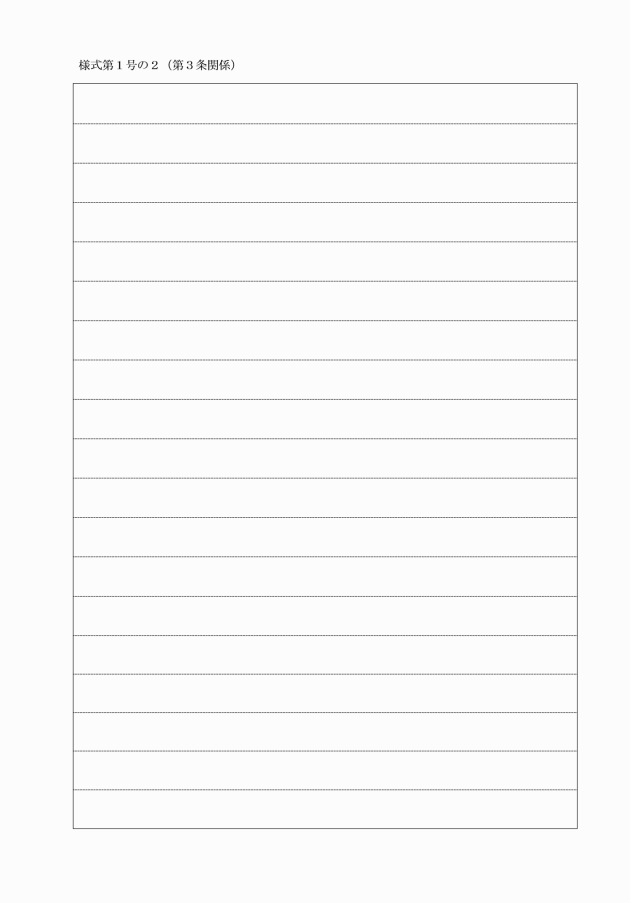

第3条 規程第7条第2項に定める違反の調査を行う場合の留意事項は、法第4条及び法第16条の5の規定を遵守するほか、次のとおりとする。

(1) 違反事実の確定には、防火対象物の用途、構造、規模又は収容人員等の確認と併せて、増築、改築又は変更等の年月日の把握を適確に行うこと。

(2) 資料の収集に当たっては、法第4条又は法第16条の5の規定による資料提出命令、報告徴収等の権限を有効に活用すること。

(3) 違反事実の確認及び証拠保全のため、違反の状態や物の存在を現認し調査すること。

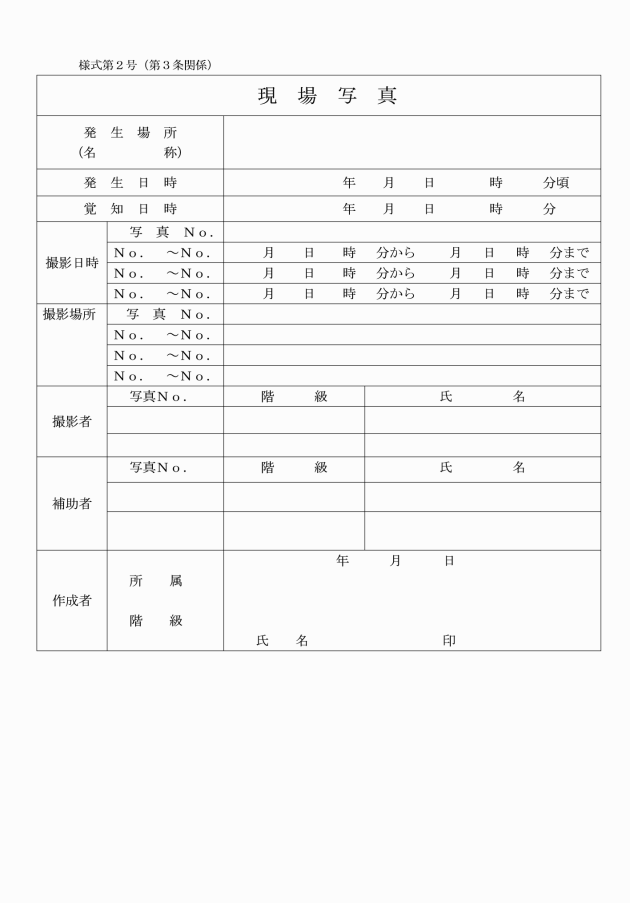

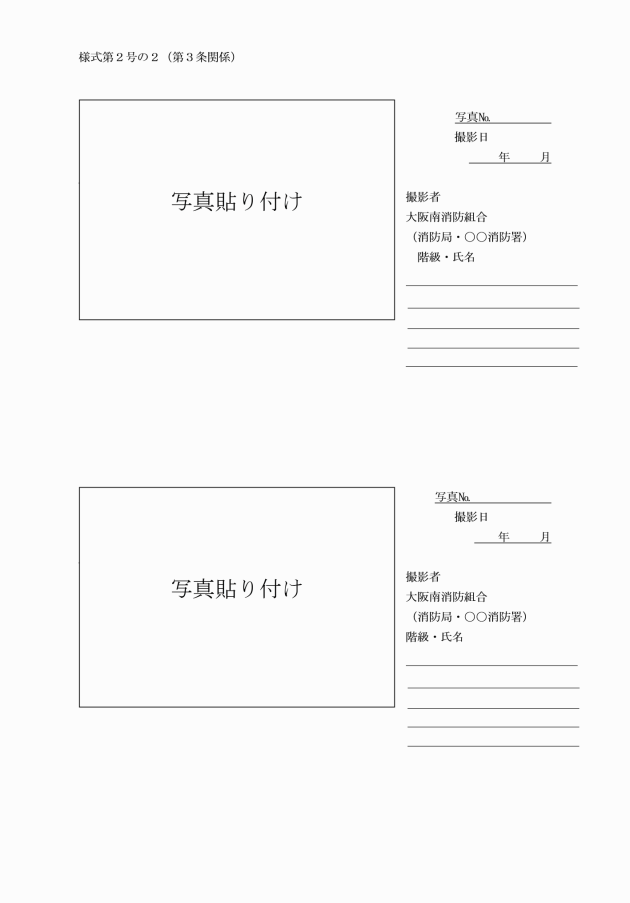

(4) 前号の調査には、積極的に写真を活用すること。

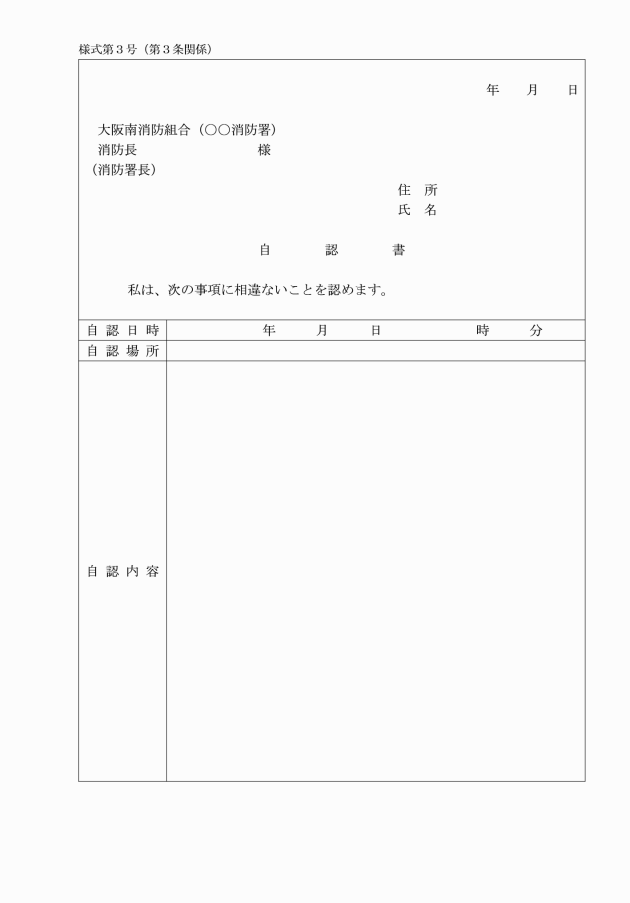

(6) 調査に際し、関係者に自認させておく必要があるときは、自認書(様式第3号)を徴収しておくこと。

(7) 違反の確定に必要がある場合は、関係行政機関に対し、関係資料の閲覧又は交付を求めること。

2 規程第7条第4項に定める質問調書に記録すべき事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 違反者に対するもの

ア 被質問者の地位、職務内容、経歴等

イ 違反の構成要件事実

ウ 違反に至った経過

エ 違反事実の認識

オ 違反に伴う危険性の認識

カ 違反を是正しない理由

キ 違反を行ったことについての反省

ク その他必要と認める事項

(2) 法人の関係者に対するもの法人の関係者に対するもの

ア 業務内容等

イ 関係者の地位及び職務内容

ウ 業務内容と違反との関係

エ 違反と監督責任

オ その他必要と認める事項

(3) 第三者に対するもの

ア 違反者との関係

イ 違反の状況

ウ 危険性の認識

エ その他必要と認める事項

(1) 警告等の名あて人は、履行義務者又は行為者でなければならないため、十分に調査し、その特定を誤らないようにすること。

(2) 警告等の要件となる違反事実の確認及び措置内容の決定は、おおむね次の事項を確認し、法令の適用を誤らないようにすること。

ア 違反対象物の建築(新築、増築、改築を含む。)の年月日、用途、規模又は収容人員等

イ 法定の危険物に該当するか否か、及び類別、品名、数量、倍数の該当区分等

ウ 法令の改正又は遡及若しくは緩和する規定等の有無及び関係法令との関連事項等

エ 警告等が法令規制の範囲内であるかの確認等

(履行期限の留意事項)

第5条 警告書等の履行期限の決定に際しては、次の事項に留意し、警告事項等に適応した妥当な履行期限を定めるものとする。

(1) 緊急に措置を要する事案であっても物理的に履行不可能とならないようにすること。

(2) 構造、設備の改修又は消防設備等の設置に係るものにあっては、当該措置の内容、設備の種類、工事の規模等を検討した上決定すること。

(3) 許認可又は届出等の手続き違反で当該書類の提出に係るものにあっては、当該許可申請又は届出等の書類作成を代理人等に依頼する場合が多いため、作成に要する日数を見込んだ期限とすること。

2 警告から命令に移行する場合は、警告における履行期限の経過日数を考慮することにより命令の履行期限を短縮しないものとする。

(聴聞等の必要な不利益処分に係る留意事項)

第6条 規程第2条第2号に定める不利益処分を行う場合の留意事項は、次のとおりとする。

(1) 名あて人は、当該不利益処分について権原のある関係者でなければならないので、よく調査し、その特定を誤らないようにすること。

(2) 行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく聴聞等の機会が適切に与えられたか検討すること。

(3) 聴聞等の内容を十分参酌し、処分を決定すること。

(4) 正当な理由なく弁明書が提出されなかった場合は、提出期限後処分を決定すること。

(措置命令に係る留意事項)

第7条 規程第12条第4項の規定により、命令を口頭で行う場合は、防火対象物又は物件等の所有者、管理者若しくは占有者(以下「関係者」という。)で権原を有する者又は当該行為者に対し、命令の根拠法条を告げるとともに、命令事項(履行期限を含む。)を具体的にかつ明確に命ずるものとする。

2 前項において、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)以外の消防吏員が消防長等の命で、口頭により命令を行う場合は、当該関係者に消防長等の命により命令を行う旨を告げ、速やかに消防長等に報告するものとする。

(催告書)

第8条 規程第13条に定める催告は、履行期限内に命令事項が履行される見込みがないと認められるとき、又は履行期限が経過した後、おおむね1箇月以内において催告書を交付して命令事項の履行を促すものとする。

(公示に係る留意事項)

第9条 規程第14条に定める公示を行う場合の留意事項は、次のとおりとする。

(1) 公示は命令後速やかに行い、命令事項が履行された場合等、命令が解除されるまで、維持すること。

(2) 標識の設置は、当該防火対象物及び危険物製造所等に出入する者が見えやすい場所に設置すること。

(3) 標識を設置する場合は、当該防火対象物又はその敷地内の物件を損壊することのないようにすること。

(4) 標識を設置した状況を写真撮影しておくこと。

(5) 標識の設置後は、標識が破棄、破損又は隠蔽されないよう適宜監視を行い、標識が破棄等された場合は、再度設置すること。

(6) 標識の設置を拒み、又は妨げられ、若しくは設置された標識を損壊された場合は、当該行為者の氏名及び行為の行われた日時の違反内容、指導経過等を添えて所轄警察署長へ告発することも考慮すること。

(告発に係る留意事項)

第10条 規程第18条に定める告発を行う場合の留意事項は、次のとおりとする。

(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第250条に定める公訴時効の期限内に公訴の提起が可能となるように行うこと。

(2) 告発事実の構成要件を立証するために必要な証拠資料及び犯罪の情状等の認定資料を収集整備した上で行うこと。

(3) 証拠物件の収集は、次によること。

ア 証拠物件として、資料の提出を命じ、又は報告を求め、若しくは収去するときは関係書類を作成し、保存しておくこと。

イ 証拠物件は、それぞれ当該事業所等から提出され、又は収去された物件に相違ない旨、関係者の自認書により現認させておくこと。この場合にあっては、容器等に必要事項を記載したラベルを貼付する等、容易に識別できる方法を講じておくこと。

ウ 収集した証拠物件は、厳重に保管しておくこと。

(過料事件の通知に係る留意事項)

第11条 規程第19条に定める過料事件の通知を行う場合の留意事項は、次のとおりとする。

(1) 通知は、過料に処せられるべき者の住所地の地方裁判所に行うこと。

(2) 通知は、郵送により行うものとする。

(3) 違反後、3年を経過した場合は、通知しないものとする。

(代執行に係る留意事項)

第12条 規程第20条に定める代執行を行う場合の留意事項は、次のとおりとする。

(1) 代執行を行うときは、事前に代執行に伴う作業、警戒及び経費等につき、具体的な計画を立てること。

(2) 戒告書の履行期限は、警告書等の履行期限に準じた妥当なものとすること。

2 代執行の執行要領は、次のとおりとする。

(1) 代執行を行うときは、現地を管轄する警察署長に対し、作業中の警備等について協力依頼すること。

(2) 執行責任者は、代執行作業中における事故防止に努めるとともに、経過を明らかにするため、写真撮影等により作業状況を記録しておくこと。

(警告等の交付に係る留意事項)

第13条 規程第25条に定める送達の留意事項は、次のとおりとする。

(1) 警告書、命令書、特例認定取消書、許可の取消処分決定通知書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書、違反事項通知書(以下「警告書等」という。)を交付する場合は、当該関係者に口頭により違反の内容、危険性、措置内容、その他必要な事項の説明を行うこと。

(2) 警告書等をやむを得ず、代理者に交付しなければならない場合は、当該事業所等における上席の役職にあると認められる者又は防火管理者若しくは危険物保安監督者に交付し、代理受領した旨を記載させること。

(3) 前号の場合は、名あて人から改めて「受領書」を徴収するため、代理受領者に「受領書」を交付し、後日速やかに提出させること。

(4) 警告書等の受領者が、受領の署名を拒否した場合は、警告書等の余白に、その旨を記載しておくこと。

(任意出頭要請の要領)

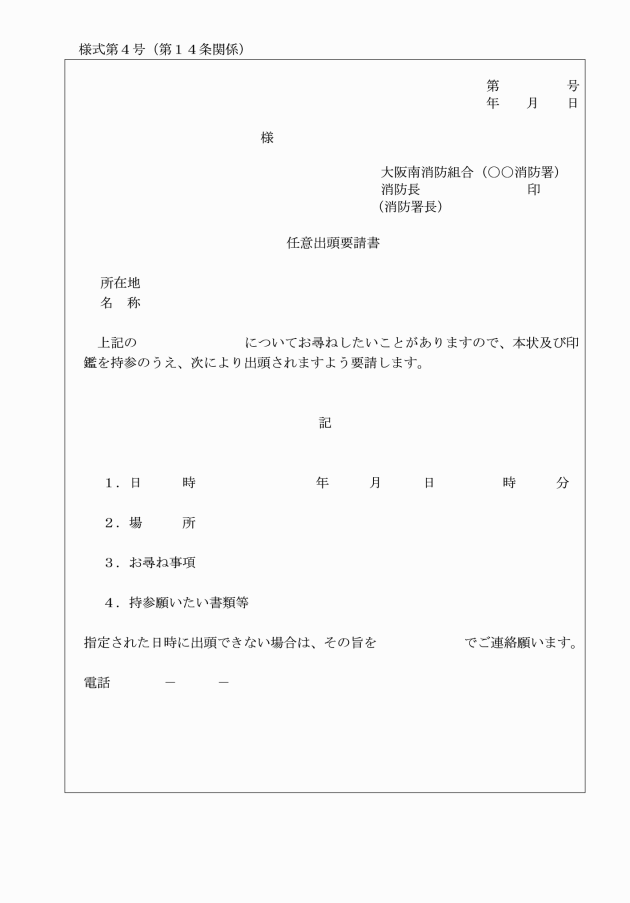

第14条 違反処理のため、関係者に出頭を求め、警告事項等の履行状況又は履行計画等について事情を徴収する必要があるときは、任意出頭要請書(様式第4号)により、当該関係者等に対し、出頭を要請するものとする。

(その他の事項)

第15条 この要綱の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成23年2月18日要綱第2号)

この要綱は、平成23年2月22日から施行する。

附則(平成25年9月24日要綱第5号)

この要綱は、平成25年9月24日から施行する。

附則(令和3年3月29日要綱第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月26日要綱第7号)

この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日要綱第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。