○大阪南消防組合火災の原因及び損害の調査に関する規程

令和6年3月29日

規程第23号

大阪南消防組合調査規程(平成25年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 火災の基準(第7条)

第3章 火災調査の実行(第8条―第15条)

第4章 火災調査上の心得(第16条)

第5章 火災調査書類の作成及び報告(第17条)

第6章 震災時の火災調査(第18条―第21条)

第7章 雑則(第22条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章に定める火災の調査(以下「調査」という。)を通じて、消防諸施策樹立の基礎資料を得るための必要な事項を定めるものとする。

(調査の区分)

第2条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

(調査の責任)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域で発生した火災について調査の責任を有する。

2 署長は、火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

(調査体制の確立)

第4条 署長は、前条の調査を迅速かつ適確に処理するため、調査に従事する職員(以下「調査員」という。)を常に配置し、調査体制を確立しなければならない。

2 調査員は、調査係員及び消防隊等に所属する者とする。なお、消防隊等とは、次に掲げる者により構成されるものとする。

(1) 救助隊員及び専従救急隊員以外の者

(2) 署長が必要と認めた者

3 署長は、調査業務を円滑に行うために相互に協力しなければならない。

(消防局長の指示指導)

第5条 消防局長は、必要に応じ、署長が行う調査について、指示及び指導を行うものとする。

(職員の派遣)

第6条 消防局長は、調査のため必要があると認めるとき、又は署長から要請があったときは、消防局勤務の職員を派遣して調査を行わせるものとする。

第2章 火災の基準

(火災の定義等)

第7条 この規程においての「火災」の定義、件数、種別、焼損程度の区分等の取扱いについては、火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号)に定めるところによる。

第3章 火災調査の実行

(調査の原則)

第8条 調査員は、火災調査に当たっては、事実の確認を主眼とし、先入観又は個人的感情に走ることなく、常に科学的かつ合理的に判断して、事実の立証及び現状の把握に努めなければならない。

(資料の収集及び保全)

第9条 調査員は、火災調査に当たっては、火災の状況、現場付近の事象及びその被害状況を綿密詳細に観察し、火災調査上必要な物的及び人的資料を広く収集し、保全しなければならない。

(現場保存)

第10条 調査員は、消火活動が終了したときは、所要の措置を講じた上で現場を保存しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。

(実況見分)

第11条 調査員は、火災現場その他関係のある場所及び物件について、その実況を見分しなければならない。

(写真撮影)

第12条 調査員は、火災調査内容を実感的に分かりやすくするため、火災現場その他関係のある場所及び物件について写真を撮影し、保全しなければならない。

(資料の提出、報告及び保管)

第13条 署長は、調査上必要があると認める場合は、関係者(法第2条第4項に定める関係者をいう。以下同じ。)及び火災の原因であると疑われる製品を製造し、若しくは輸入した者(以下「製造業者等」という。)の任意により必要な資料の提出又は報告を求めるものとする。

2 署長は、資料の提出又は報告が前項により難い場合は、関係者に対しては、法第34条第1項の規定に基づき、製造業者等に対しては、法第32条第1項の規定に基づき、資料提出の命令又は報告の徴収を行うものとする。

(質問)

第14条 署長は、法第32条第1項又は第35条の2の規定に基づき質問する場合においては、調査員を代理人として質問させることができる。

2 質問は、火災原因の決定又は被害状況の把握のため必要がある場合に関係のある者に対して行い、その事実の確認に努めなければならない。

(照会及び鑑定)

第15条 署長は、調査のため特に必要があると認める場合は、関係のある官公署又は学識経験者等に対して、必要事項の照会及び鑑定等を依頼することができる。

第4章 火災調査上の心得

(調査員の心得)

第16条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。

(2) 調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由又は権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。

(3) 関係のある場所へ立ち入るときは、原則として関係者の立会いを得ること。

(4) 警察機関その他の関係機関とは密接な連絡をとり、相互に協力して調査を進めること。

第5章 火災調査書類の作成及び報告

(火災調査報告書の作成)

第17条 調査員は、調査結果を火災調査報告書により署長に報告しなければならない。

2 署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、火災調査報告書等を消防局長に報告するものとする。

(1) 焼損面積が3,000平方メートル以上の建物火災

(2) 死者が発生した火災又は負傷者が2人以上発生した火災

(3) 署長が必要と認めた火災

3 火災調査報告書の様式は、別に定める。

第6章 震災時の火災調査

(震災時の調査体制)

第18条 消防局長は、地震の発生から大阪南消防組合警防規程(令和6年大阪南消防組合規程第24号)に定める警防本部が設置されている間に発生した火災について、組織的な調査体制の確立に努めるものとする。

2 署長は、地震発生直後から災害状況の記録及び調査のための情報収集等に努めなければならない。

(震災に伴う火災の指定)

第19条 消防局長は、地震の発生により、同時多発的に火災が発生し、通常の火災調査体制の維持が困難となった場合、火災調査を円滑に実施するとともに、り災証明書を速やかに発給するため、期間及び地域を指定した火災(以下「震災に伴う火災」という。)を指定するものとする。

2 震災に伴う火災の指定に関し必要な事項は、別に定める。

(震災に伴う調査活動)

第20条 署長は、震災に伴う火災調査について、警防活動がおおむね終息した時点で、調査活動に必要な人員及び資器材の確保に努めるものとする。

2 署長は、震災に伴う火災の調査については、り災証明書発給のための損害状況調査を優先するとともに、出火原因及び延焼経路等の記録に努めるものとする。

3 震災に伴う火災調査に関し必要な事項は、別に定める。

(震災に伴う火災に関する証明書の発給)

第21条 署長は、震災に伴う火災の損害調査結果に基づき、関係機関と連携し、迅速なり災証明書の発給に努めるものとする。

2 震災に伴う火災のり災証明書の発給については、別に定める。

第7章 雑則

(火災の統計等)

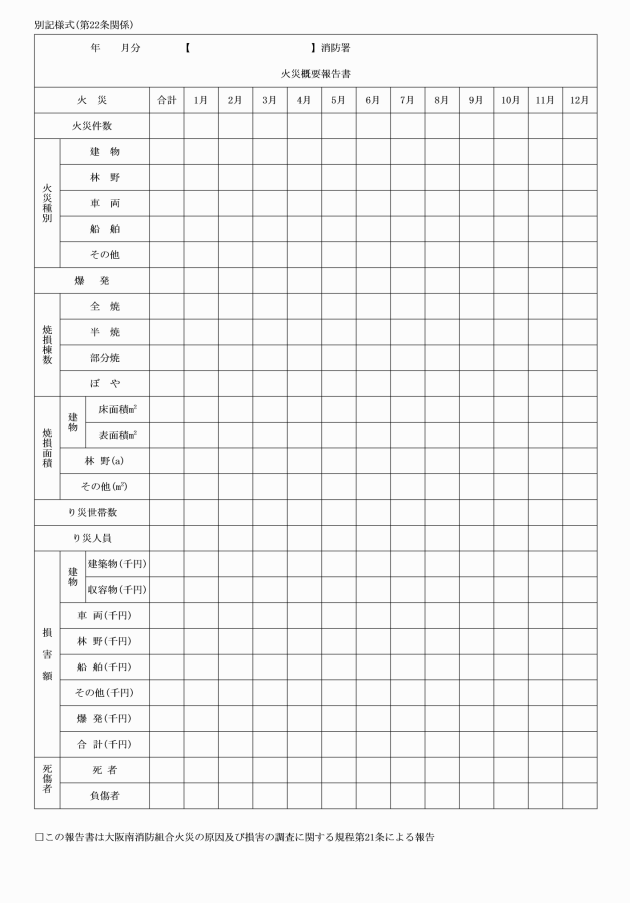

第22条 署長は、毎月の火災統計を消防局長に報告しなければならない。

2 報告は、火災概要報告書(別記様式)にて行うものとする。

(り災証明)

第23条 署長は、火災及び火災以外の事案について関係のある者からり災証明書等の発給を求められたときは、当該火災等の焼損状況等の事実に基づき、り災証明書等を発給することができる。

(火災以外の災害調査)

第24条 署長は、必要に応じて、火災として取り扱わない燃焼現象又は爆発現象の原因及び損害の調査について、この規程を準用し調査することができる。

(その他の事項)

第25条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

附則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。