○大阪南消防組合警防規程

令和6年3月29日

規程第24号

大阪南消防組合警防規程(平成25年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 警防体制

第1節 統括組織等(第3条・第4条)

第2節 部隊(第5条―第9条)

第3章 指揮体制

第1節 指揮活動(第10条・第11条)

第2節 現場指揮者(第12条―第18条)

第3節 その他の指揮に関する事項(第19条・第20条)

第4章 警防活動任務

第1節 警防活動の一般的事項(第21条―第35条)

第2節 安全管理(第36条―第39条)

第3節 広報(第40条)

第5章 災害活動要領

第1節 火災防御活動(第41条)

第2節 救助活動(第42条・第43条)

第3節 救急活動(第44条・第45条)

第4節 水防活動(第46条)

第5節 特殊災害活動(第47条)

第6節 震災活動(第48条)

第7節 その他の災害活動(第49条)

第6章 非常警備等

第1節 非常時の体制(第50条―第54条)

第2節 非常招集(第55条)

第7章 火災警報等(第56条)

第8章 消防特別警戒(第57条)

第9章 警防力の向上

第1節 警防活動結果の検討(第58条・第59条)

第2節 警防計画(第60条―第62条)

第3節 訓練及び研修(第63条)

第10章 応援要請(第64条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定に基づき、火災、水災その他の災害から住民の生命、身体及び財産を保護するため、消防局及び消防署の警防体制、警防活動等について必要な事項を定めるものとする。

(1) 警防活動 災害による消火、救助、救急、水防その他活動の総称をいう。

(2) 警防体制 消防局及び消防署において、警防活動を実施するための体制をいう。

(3) 非常警備 非常時において、組織全体で対応する警備をいう。

(4) 水防活動 風水害による被害を軽減し、又は防除するために行う活動をいう。

(5) 消防指令センター 大阪南消防局に設置する消防指令センターをいう。

(6) 現場統括指揮者 災害現場において指揮を執る者のうち、最上位の指揮者をいう。

(7) 現場指揮者 火災等の災害現場にある各隊の隊長をいう。

(8) 現場指揮本部 火災等の災害現場において現場統括指揮者が消防活動全般を統括する指揮拠点をいう。

(9) 局面指揮 現場統括指揮者が、特定の任務に関して、指揮権の一部を現場指揮者に委任して行う指揮活動をいう。

(10) 部隊 警防活動を行うために編成された小隊、中隊及び大隊をいう。

(11) 大隊 一の災害現場において活動する二個以上の中隊で編成された全出場隊をもって編成する部隊をいう。

(12) 中隊 二個以上の小隊で編成された部隊をいい、任務内容、活動方針等に応じて編成された部隊をいう。

(13) 小隊 消防車両を単位とする単体の部隊をいう。

第2章 警防体制

第1節 統括組織等

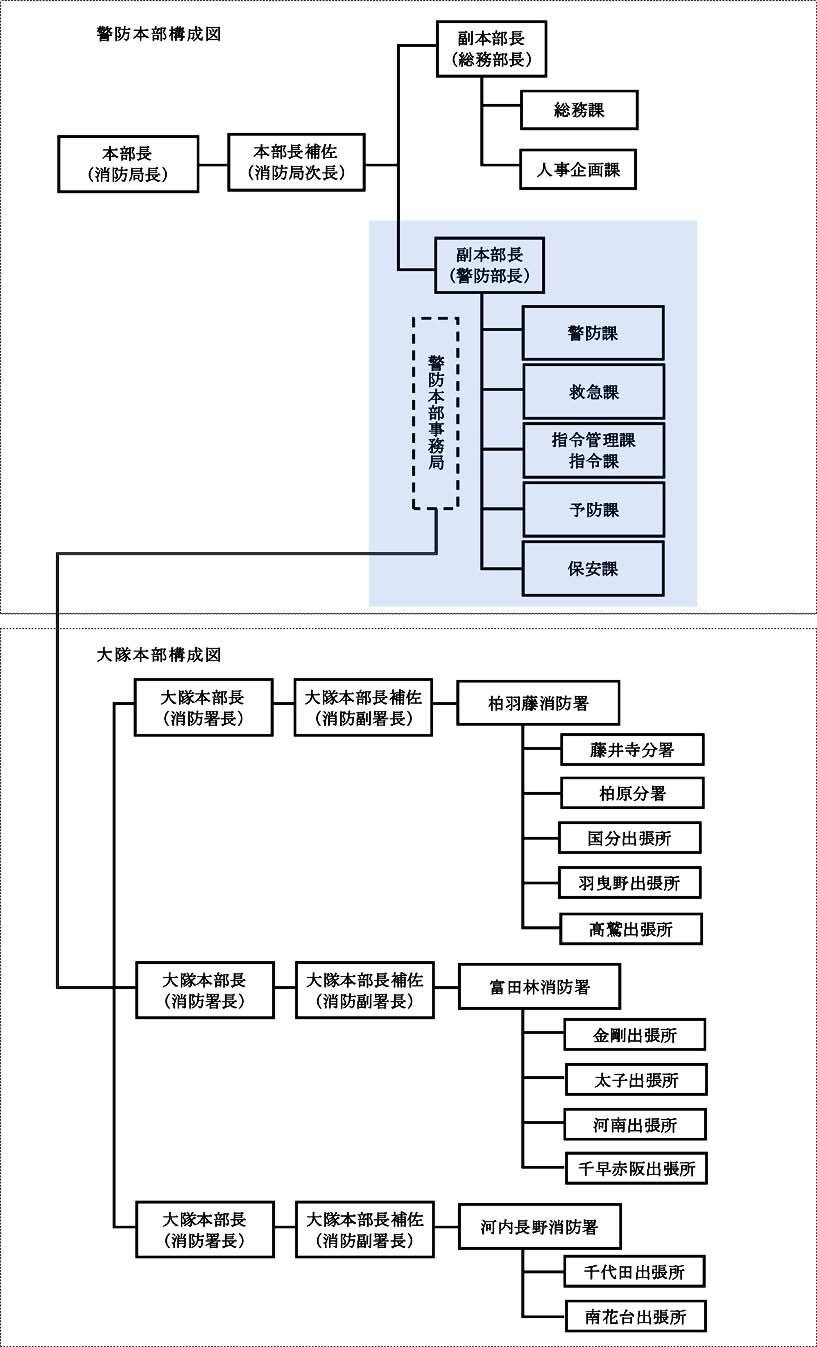

2 前項の体制の名称は、通常時にあっては警防本部とし、非常時にあっては対象となる災害名称、種別等を必要に応じて非常警備に冠するものとする。

3 警防本部に警防本部長(以下「本部長」という。)を置き、消防局長をもって充てる。

4 本部長は、消防局及び消防署における警防活動を効果的に実施する上での最高方針を決定する。

5 警防本部に警防本部長補佐(以下「本部長補佐」という。)を置き、消防局次長をもって充てる。

6 本部長補佐は、本部長を補佐し、部隊の運用をはじめ警防活動全般を統制するものとする。

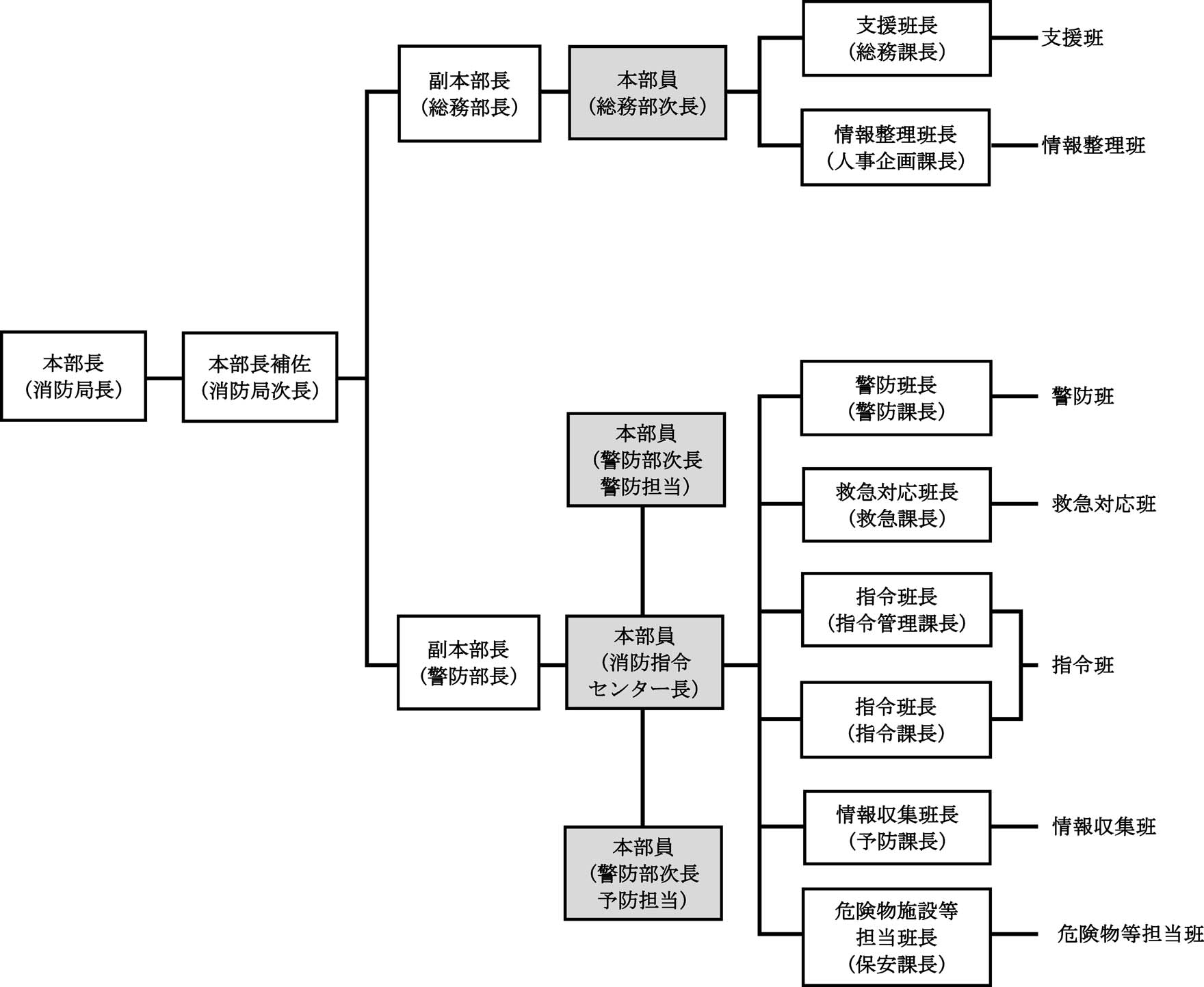

7 警防本部に警防副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、総務部長及び警防部長をもって充てる。

8 副本部長は、本部長及び本部長補佐を補佐し、部隊の運用をはじめ警防活動全般を統制するものとする。

9 警防本部に警防本部員(以下「本部員」という。)を置き、総務部次長、警防部次長及び消防指令センター長をもって充てる。

10 本部長に事故がある場合は本部長補佐がその任務を代行し、本部長及び本部長補佐に事故がある場合はその任務を副本部長が代行するものとし、副本部長にも事故がある場合は本部員が代行するものとする。

11 警防本部に班長を置き、消防局の課長をもって充て、別表第1の3に掲げる事項を任務とする。

12 警防本部に事務局を置き、警防課の職員をもって充てる。

(消防署の警防体制)

第4条 消防署に大隊本部を置く。

2 大隊本部は、大隊本部長、大隊本部長補佐及び大隊要員で構成するものとする。

3 大隊本部長は消防署長をもって充て、管轄内の警防活動が適正に行われるよう消防署の警防活動を統括する体制を構築するほか、必要な措置を講じるものとする。

4 大隊本部長補佐は副署長をもって充て、大隊本部長に事故がある場合はその任務を代行するものとし、大隊本部長及び大隊本部長補佐に事故がある場合は、消防署の課長又は参事若しくは課長補佐が代行するものとし、その順位は、消防署、分署、出張所の順とする。

5 大隊本部長は、災害状況により必要と認めるときは、災害発生場所における情報共有、活動調整等を行うため、災害発生場所付近に大隊指揮所を設置しなければならない。

第2節 部隊

(部隊の基本構成)

第5条 本部長は、災害の種別、規模等に応じた部隊編成を行うものとする。

(大隊等の部隊編成)

第6条 大隊に大隊長を置き、消防司令長以上の階級にある者をもって充てる。

2 中隊は、消防署に設けた小隊で編成し、中隊長は、消防司令以上の階級にある者をもって充てる。

(小隊)

第7条 小隊は、次に掲げる任務別小隊を編成するものとする。

(1) 指揮隊

(2) 消火隊

(3) 化学隊

(4) 救助隊

(5) はしご隊

(6) 救急隊

(7) 指揮班

(8) 指揮支援隊

(9) その他の隊

2 小隊の指揮者として小隊長又は分隊長(以下「小隊長」という。)を置き、消防司令補以上の階級にある者をもって充てる。

(指揮隊の編成)

第8条 消防署に指揮隊を置き、その編成は、次に掲げるところによる。

(1) 指揮隊は、大隊長、中隊長等をもって編成するものとする。

(2) 指揮隊の運用に関し必要な事項については、別に定める。

2 現場指揮本部の強化、局面指揮体制の更なる確保及び安全管理体制の強化を図るため、必要により指揮班を編成するものとする。

3 警防活動における円滑な指揮体制を支援するため、必要により指揮支援隊を編成するものとする。

(編成の指示)

第9条 警防部長は、必要に応じて大隊本部長に対して、指揮班の編成を指示することができる。

第3章 指揮体制

第1節 指揮活動

(指揮命令の原則)

第10条 現場指揮者は、それぞれの権限の及ぶ範囲内において指揮権を発動し、効果的な警防活動を実施しなければならない。

2 災害現場における指揮命令系統は、原則として大隊長、中隊長、小隊長の順とする。ただし、本部長の指示による指揮命令系統、大隊本部長の指揮となる場合は、この限りでない。

3 複数の消防署から部隊が出場した場合は、原則として当該災害発生場所を管轄する消防署の現場統括指揮者の命令の下に活動するものとする。

4 現場指揮者は、原則として、自らの指揮下にない部隊又は隊員を直接指揮してはならない。ただし、当該部隊若しくは隊の指揮者からの委任若しくは命令があった場合又は緊急を要する場合においては、この限りでない。

5 現場指揮者は、警防活動上必要があると判断した場合は、警防活動の方針について上位指揮者に具申することができる。

(指揮者の役割)

第11条 現場指揮者は、自らの指揮下にある部隊に対して、次に掲げる事項を的確に指示し、及び命令しなければならない。

(1) 災害全般の状況

(2) 活動方針及び指揮者の意図

(3) 受令者の具体的任務

(4) 他隊との連携又は協力関係

(5) その他警防活動上必要な事項

第2節 現場指揮者

(大隊長の任務)

第12条 大隊長は、出場した管轄内の災害に対する部隊運用について、指揮を執るものとする。

2 大隊長は、災害状況に応じて、中隊長等を局面指揮者として配置し、指揮及び安全管理の体制強化を図るものとする。

3 大隊長は、前項に定める局面指揮体制を展開する場合は、出場部隊及び消防指令センターに周知しなければならない。

(中隊長の任務)

第13条 中隊長は、一個中隊を指揮する。

2 災害現場へ最先着した中隊長は、上位指揮者が現場到着するまでの間、警防活動を行うため後着中隊、小隊への指示及び部隊の増隊に関する指揮を執ることができる。

(小隊長の任務)

第14条 小隊長は、一個小隊を指揮する。

2 災害現場へ最先着した小隊長は、上位指揮者が現場到着するまでの間、警防活動を行うため後着小隊への指示及び部隊の増強に関する指揮を執ることができる。

(現場統括指揮者の任務)

第15条 現場統括指揮者は、災害現場における最上位の指揮権を有する指揮者として、出場部隊を指揮する。

2 上位の指揮者が現場到着したときは、当該上位指揮者が現場統括指揮者として指揮権の移行を宣言し、その旨を出場部隊及び消防指令センターに周知しなければならない。

3 現場統括指揮者は、災害状況に応じた部隊活動を行うため、必要に応じて災害現場に現場指揮本部を設置するものとする。

4 現場統括指揮者は、災害現場において現場指揮本部の強化、局面指揮体制の更なる確保及び安全管理体制の強化を図るため、指揮活動の支援を任務とする小隊を指揮班として指定する。

(指揮隊の任務)

第16条 指揮隊は、現場統括指揮者の命令に基づき、部隊運用に関し指揮班等と連携を図り、指揮命令体制を確立することを任務とする。

(指揮班の任務)

第17条 指揮班は、現場統括指揮者の命令に基づき、指揮活動及び安全管理を行うことにより、指揮活動体制の強化を図ることを任務とする。

(指揮支援隊の任務)

第18条 指揮支援隊は、指揮隊の活動支援を行うことにより、指揮支援体制を確立することを任務とする。

第3節 その他の指揮に関する事項

(上位指揮の代行)

第19条 現場指揮者は、災害状況により指揮権の一部を下位指揮者に委任することができる。

2 現場指揮者は、前項の規定に基づき指揮権の委任を決定した場合は、直ちに指揮権の委任を宣言し、その旨を出場部隊及び消防指令センターに周知するものとする。

(臨時中隊長の指定)

第20条 大隊長は、災害現場等において、出場小隊長等の中から臨時中隊長を指定できるものとする。

2 前項の規定により臨時中隊長を指定した場合は、直ちに臨時中隊長の指定を宣言し、その旨を出場部隊及び消防指令センターに周知するものとする。

第4章 警防活動任務

第1節 警防活動の一般的事項

(活動の原則)

第21条 災害現場における警防活動は、現場統括指揮者による明確な活動方針のもと、人命救助活動、防御活動等の遂行に全力を挙げなければならない。

(通信管制)

第22条 消防指令センターは、部隊の統制的運用を図り、災害の状況を迅速かつ的確に掌握するとともに、高機能消防指令管制システムを活用して、警防活動に関する必要な指令、通信の管理統制及び情報の収集伝達を実施するものとする。

3 消防指令センターは、常に部隊の配置を把握し、管轄内で発生している災害の防御活動の推移により、必要に応じ部隊を減隊するよう、現場統括指揮者に要請することができる。

(災害出場)

第23条 部隊の出場は、消防指令センターからの出場指令により行うものとする。ただし、消防署、分署及び出張所(以下「消防署等」という。)に直接の通報があった場合その他緊急又は特別の措置を要する場合は、消防署長、分署長及び出張所長は、直接必要な部隊の出場を命じることができる。

2 前項ただし書の規定により出場を命じた者は、直ちに出場部隊、出場先、通報内容等を消防指令センターへ通報するものとする。

3 部隊の出場基準は、別に定める。

(部隊及び資機材の増強要請)

第24条 現場統括指揮者は、警防活動に際し、部隊及び資機材を増強する必要があると認めたときは、機を失せず、部隊並びに資機材の種別及び数量並びに配置先を明確にして消防指令センターへ要請するものとする。

2 消防指令センターは、通報時の聴取内容、収集した災害状況等から、出場部隊のみでは効果的な災害防御活動が困難であると判断した場合は、高次出場を指令するものとする。

(出場各隊の連携)

第25条 出場各隊は、統制のとれた効率的な活動を展開するため、相互に密接な連携を図るものとする。

(情報収集と情報交換及び報告)

第26条 現場統括指揮者及び消防指令センターは、次に掲げる情報収集に努めなければならない。

(1) 通報の状況及び災害発生対象物の状況

(2) 要救助者及び死傷者の有無

(3) 現場活動の障害となる施設、物品等の有無

(4) 隊員の活動危険情報の有無

(5) その他現場活動及び火災調査のために必要な事項

2 現場統括指揮者及び消防指令センターは、前項各号の情報を有効活用するため、緊密な情報交換を行うものとする。

3 現場統括指揮者は、上位指揮者が現場到着し指揮権を移行する場合は、災害、警防活動等の状況を当該上位指揮者へ報告するものとする。

4 現場指揮者は、災害情報を現場統括指揮者及び消防指令センターへ無線で即報するものとし、無線によることが困難な場合又は適切でない場合は、電話その他の手段により行うものとする。

5 前2項に定める報告の時期及び内容は、簡潔明瞭に行うものとする。

(関係機関との連携)

第27条 現場統括指揮者は、必要に応じて、現に災害現場に出場している消防団、警察機関等の関係機関との連携及び消防対象物の関係者との連携を密にするものとする。

(二次災害等の排除措置)

第28条 現場統括指揮者は、警防活動の実施に当たって、二次災害又は被害拡大のおそれがあると認められるときは、必要な排除措置を講じるものとする。

(消防警戒区域の設定等)

第29条 現場統括指揮者は、法第28条第1項の規定により消防警戒区域を設定する必要があると認めるときは、次に掲げるところにより設定し、当該警戒区域内からの住民の退去その他必要な措置を講じなければならない。

(1) 消防警戒区域の範囲は、災害の規模及び危険性に対応したものであること。

(2) 消防警戒区域の設定は、速やかに着手すること。

(3) 消防警戒区域の設定に従事する隊員は、法令に定めるもののほか、消防警戒区域内の警防活動上支障となるものの排除、避難誘導その他必要と認められる活動を行うものとする。

(4) 現場統括指揮者は、災害による危険が縮小し、又は消滅した場合において、消防警戒区域の縮小又は解除を行うものとする。

(火災警戒区域の設定)

第30条 現場統括指揮者は、法第23条の2第1項の規定により火災警戒区域を設定する場合には、関係機関と連携し、前条に定めるもののほか、消防対象物の関係者及び住民に対する退去、火気使用の禁止等に関する広報その他必要な措置を講じるものとする。

(物件の緊急措置)

第31条 現場指揮者は、法第29条の規定により、建物その他物件を緊急措置する場合は、災害防御活動上必要最小限にとどめなければならない。

2 隊員は、物件に緊急措置を行った場合は、物件の状況その他必要な事項を現場指揮者に報告するものとする。

(資機材等の調達)

第32条 警防本部は、現場統括指揮者の要請に基づき、資機材の借上げ又は調達を行うものとする。ただし、軽易なもの、あらかじめ協定が締結されているもの等については、現場統括指揮者の判断により行うことができる。

2 前項ただし書により資機材の借上げ又は調達を行う場合は、現場統括指揮者から本部長へ報告するものとする。

(現場交代)

第33条 災害現場における職員の交代については、別に定める。

2 現場統括指揮者は、警防活動が長時間にわたる場合又は活動環境が劣悪な場合は、交代により警防活動の継続性を損なうことがないよう配慮した上で、部隊の全部又は一部を交代させるものとする。

(警防活動の中断)

第34条 現場統括指揮者は、災害の状況、活動環境の悪化、天候の変化等から判断して、警防活動を継続することが著しく困難であると予測される場合又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、警防活動を中断するものとする。

(警防活動妨害等に対する措置)

第35条 現場指揮者及び隊員は、災害現場において、災害活動を妨害し、又は支障となる者があるときは、口頭による制止又は退去を求める等の措置を講じるとともに、必要に応じ警察機関に協力を求めるものとする。

第2節 安全管理

(安全行動)

第36条 現場指揮者及び隊員は、常に安全の確保に配慮した現場活動を実施しなければならない。

2 現場指揮者及び隊員は、安全に関する知識の習得並びに気力及び体力の向上に努めるとともに、災害の状況に対応した臨機応変の判断力及び行動力を練成し、これを保持しなければならない。

(指揮者の安全管理)

第37条 現場指揮者は、部隊及び隊員を危険な活動に従事させるときは、安全管理上必要な指示を与えるとともに、援護の態勢をとらなければならない。また、災害現場における隊員の活動環境及び活動を的確に把握するとともに、警防活動の種別とその任務遂行に適応した安全措置を講じなければならない。

(隊員の安全管理)

第38条 隊員は、災害現場において任務遂行を図る上で、常に安全管理を念頭においた活動を行い、危害防止に努めなければならない。

(安全管理体制)

第39条 災害活動時及び訓練時の安全管理体制その他必要な事項については、別に定める。

第3節 広報

(現場広報活動)

第40条 現場統括指揮者は、次に掲げるところにより、災害現場における広報を実施するものとする。

(1) 現場広報は、警防活動の支障とならない範囲で、できるだけ速やかに実施すること。

(2) 広報の実施に当たっては、関係者の個人情報に係る事項を除くとともに、事実のみを発表すること。

2 前項に定めるもののほか、現場広報活動に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 災害活動要領

第1節 火災防御活動

(火災防御活動の原則)

第41条 現場統括指揮者は、現場状況の早期の把握に努めるとともに、危険要因の排除を行い、人命救助最優先に活動を統制し、火災による延焼阻止を最小限にする部隊配置に留意するものとする。

2 その他火災防御における活動要領は、別に定める。

第2節 救助活動

(救助活動の原則)

第42条 現場統括指揮者は、災害現場に到着後直ちに関係者から情報を入手するとともに、隊員に人命検索を実施させ、救助を要する者の存在が確認され、又は予測される場合は、速やかに救助活動を実施させなければならない。

2 出場部隊は、救助を要する者がいる災害現場において、現に救助活動を実施している救助隊がいないときは、現場統括指揮者に報告するとともに、速やかに救助活動を実施するものとする。また、既に救助活動に従事している小隊長から協力を求められたときは、優先的かつ積極的に応じるものとする。

3 救助活動は、活動環境による危険の排除に努めるとともに、隊員の安全確保を最優先にして行うものとする。

(救助隊の活動等)

第43条 この規程に定めるもののほか、救助隊の活動、運用について必要な事項は、別に定める。

第3節 救急活動

(救急活動の原則)

第44条 救急活動は、傷病者の観察及び必要な応急処置を行った後、傷病者の症状に適した医療機関に速やかに搬送することを原則とする。

(救急隊の活動等)

第45条 この規程に定めるもののほか、救急隊の活動及び運用について必要な事項は、別に定める。

第4節 水防活動

(水防活動の原則)

第46条 水防活動は、人命救助を主眼とするほか、河川、道路及び公共施設並びに公共に重大な影響を及ぼす対象物に対する水災防御のための応急措置を行うことを原則とする。

2 消防局長は、人命の安全を確保する上で緊急に必要と認められるときは、関係市町村の長に、住民への避難指示を実施するよう速やかに要請するものとする。

3 住民の避難誘導については、次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 指定避難場所及び最も安全な避難経路を指示すること。

(2) 避難経路中に危険箇所があるときは、あらかじめこの旨を住民に伝達するとともに、明確な標示、誘導ロープ又は誘導員の配置を速やかに実施すること。

(3) 夜間においては、照明器具を効果的に使用すること。

(4) 出発及び到着時に人員の点検を行うこと。

(5) 避難者に対して過重な携行品は除外するよう指導すること。

(6) 必要に応じ車両による輸送を行うこと。

(7) 老幼者、病人、身体障害者及び妊産婦並びにこれらの人に必要な介助者を優先して誘導すること。

4 大隊本部長は、消防署等に通報又は出場要請があった場合で災害の状況が正確に把握されていないときは、速やかに状況把握のため一個小隊を現場に出場させ、災害状況を把握するとともに、水防活動実施の要否、部隊及び資機材の必要数、水防工法の種別その他必要な事項を判断の上、水防活動を実施するものとする。ただし、人命救助の事態が急迫している場合においては、状況把握のために出場した小隊は直ちに人命救助活動を実施するとともに、災害状況を大隊本部長へ報告するものとする。

5 大隊本部長は、水防法(昭和24年法律第193号)第28条に規定する公用負担の権限を行使するときは、消防局長に承認を得るものとし、活動終了後、使用、収用又は処分した場所、物件、数量及びその理由を記録し、速やかに消防局長に報告するものとする。

第5節 特殊災害活動

(特殊災害時の活動)

第47条 放射性物質による災害、生物剤又は化学剤による災害及び有毒ガス又は毒劇物による特殊な災害の活動に関して必要な事項は、別に定める。

第6節 震災活動

(震災活動)

第48条 震災時の活動に関して必要な事項は、別に定める。

第7節 その他の災害活動

(その他の活動の実施)

第49条 火災防御活動、救助活動、救急活動、水防活動、特殊災害活動及び震災活動の対象となる災害以外の災害に対する活動は、法第1条に規定する法の目的に適合するもの又はこれと密接な関連のあるものについてのみ行うことを原則とする。ただし、住民又は他の団体、機関等からの要請があり、本部長が活動を実施する必要があると認めた場合は、この限りでない。

第6章 非常警備等

第1節 非常時の体制

(非常警備の発令)

第50条 本部長は、次の各号のいずれかに該当する事象が発生し、又は発生するおそれがあり、通常の体制では対応が困難であると認めた場合は、非常警備を発令するものとする。

(1) 地震又は風水害

(2) 法第22条第3項による火災に関する警報の発令

(3) 前2号に掲げるもののほか、本部長が非常警備を発令する必要があると認めるとき

(消防局の体制)

第51条 本部長は、第3非常警備体制を発令した場合その他必要があると認める場合は、作戦室及び消防局に非常警備本部を設置し、指揮体制を執るものとする。

2 非常警備本部に非常警備本部長を置き、消防局長をもって充てる。

3 非常警備本部に非常警備本部長補佐を置き、消防局次長をもって充てる。

4 非常警備本部長に事故がある場合は、非常警備本部長補佐がその任務を代行し、非常警備本部長及び非常警備本部長補佐に事故がある場合は、警防部長が代行するものとし、警防部長にも事故がある場合は総務部長が代行するものとし、総務部長にも事故のある場合はその任務を消防局の部次長が代行するものとし、代行の順位は、警防部次長、総務部次長の順とする。

5 非常警備本部の組織、運用及び非常警備体制時の出場計画等について必要な事項は、地震、風水害等を冠称する警防計画において別に定める。

(消防署の体制)

第52条 大隊本部長は、第3非常警備体制が発令された場合その他必要があると認める場合は、署非常警備本部を設置し、警防体制を強化するものとする。

2 大隊本部長は、署非常警備本部の警防業務を統括し、署員を指揮監督する。

3 大隊本部長は、非常警備が発令された場合は、次に掲げる措置を実施するものとする。

(1) 非常招集により参集した所属職員により、直ちに部隊編成をすること。

(2) 災害の迅速確実な通報受理及び情報収集並びに情報伝達を実施すること。

(3) 重大な被害が発生し、又は発生するおそれがある地域が判明した場合は、部隊を派遣し、情報の収集、災害の未然防止等に関する措置、広報等を講ずること。

4 署非常警備本部が設置された場合は、速やかに非常警備本部へ通知するものとし、署機能に切替え及び解除した場合も同様とする。

(通信途絶時の対応)

第53条 通信が途絶した場合は、無線又は急使による連絡のほか、あらゆる方法により連絡体制を保持することに努めるものとする。

(措置内容の報告)

第54条 大隊本部長は、非常警備において講じた措置について、当該非常警備解除の日から10日以内に本部長へ報告するものとする。

第2節 非常招集

(非常招集の発令及び基準)

第55条 本部長又は大隊本部長は、大規模な災害が発生し、又はその発生が予測され緊急に部隊を増強し、情報収集及び警防活動に当たらせるときは、職員に対し非常招集を発令し、その必要がなくなったときは、これを解除するものとする。

2 前項に定める非常招集の一覧は、大阪南消防組合職員非常招集要綱に定める。

第7章 火災警報等

(火災警報の発令等)

第56条 消防局長は、法第22条第3項の規定に該当し、かつ、火災予防上危険であると認める場合は、別に定めるところにより、火災に関する警報(以下「火災警報」という。)を発令し、その必要がなくなった場合は解除するものとし、その旨を管轄市町村の長に速やかに通報するものとする。

2 前項に定めるもののほか、火災警報発令時の伝達方法、実施事項等は、別に定める。

第8章 消防特別警戒

(大規模催物等における警戒)

第57条 消防局長又は消防署長は、国、府及び市町村が、主催、共催又は後援をする大規模な催物の開催時若しくは一時的に人が増加する状況下において、災害発生に備え特別に警戒が必要と認める場合は、消防特別警戒を実施するものとする。

2 前項に定める消防特別警戒を実施する場合は、警防部長又は消防署長は、関係機関と協議し、事前に警備計画を策定した上で連携を密にし、実施するものとする。

3 消防特別警戒が終了したときは、警防部長又は消防署長は、その内容及び結果について、消防局長に報告するものとする。

第9章 警防力の向上

第1節 警防活動結果の検討

(警防戦術会議)

第58条 消防局長は、消防活動の部隊編成及び運用に関することについて検討する必要があると認めるときは、警防戦術会議を招集することができる。

2 警防戦術会議の議長は警防部長とし、構成員は消防局長が指名する。

(災害検討会)

第59条 警防部長又は消防署長は、現場指揮者の指揮能力及び隊員の知識、技能等の総合的な災害現場活動を向上させるとともに、将来の消防施策に活用するため、火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号消防庁長官通知)に規定する即報基準の火災・災害等及び特異な災害が発生した場合並びに検討の必要があると認める災害及び警防活動があった場合は、検討会を開催し、その結果を報告させるものとする。

2 前項に定める検討会の実施要領等は、別に定める。

第2節 警防計画

(基本方針)

第60条 警防部長は、消防力の増強、消防活動の部隊編成及び運用その他警防活動上必要な事項について、警防計画の基本指針を示すものとする。

2 前項に定める基本方針については、別に定める。

(警防計画)

第61条 消防署長は、管轄内において火災が発生した場合に警防活動が困難と予測される消防対象物及び地域ごとに、次に掲げる警防計画を作成するものとする。

(1) 特殊消防対象物警防計画

(2) 地域(区域)警防計画

(3) 林野火災警防計画

(4) 大規模災害警防計画(地震警防計画、風水害警防計画、多数傷病者災害警防計画等)

(5) その他の警防計画

2 前項の警防計画を作成するときは、必要に応じ関係課等と協議するものとする。

3 消防署長は、警防計画を定期的に検討し、実情に合致しないときは、速やかに修正しなければならない。

4 警防部長は、特に必要と認める消防対象物について、消防署長に警防計画の作成を指示することができる。

5 警防計画を作成する消防対象物、地域、作成要領その他必要な事項は、別に定める。

(警防活動要領)

第62条 警防部長は、適切な災害活動を実施できるよう対応災害種別ごとに活動要領等を作成するものとする。

2 警防部長は、前項の活動要領を作成したときは、消防局長の承認を得なければならない。

第3節 訓練及び研修

(訓練及び研修の推進)

第63条 警防部長又は消防署長は、災害活動の円滑な推進を図るため、訓練及び研修を実施しなければならない。

2 前項に定める訓練の内容、研修の項目その他必要な事項は、別に定める。

第10章 応援要請

(応援要請)

第64条 消防局長は、災害の種別、規模等により応援が必要であると認めるときは、組織法第39条の規定に基づき、応援要請を行うものとする。

2 消防局長は、前項の規定による応援隊のみでは十分な対応が困難であると認めるときは、組織法第44条の規定に基づく緊急消防援助隊の出場要請に係る措置を関係市町村の長に対して求めるものとする。

3 前2項に定める要請又は求めについては、「大阪南消防組合緊急消防援助隊受援計画」及び「大阪府下広域消防相互応援協定」に基づき行うものとする。

附則

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年3月31日において、富田林市又は河内長野市の職員であった者で引き続き本組合の職員となったもののうち消防士長の階級にあった者については、当面の間、第7条第2項中「消防司令補」とあるのは「消防士長」とする。

附則(令和6年11月12日規程第40号)

この計画は、令和6年11月12日から施行する。

別表第1(第3条関係)警防本部構成図

別表第1の2(第3条関係) 警防本部構成図(消防局)

警防本部編成図(消防本部)

別表第1の3(第3条関係)

警防本部の任務

支援班長 (総務課長) | 支援班 (総務課) | ●庁舎・非常電源等に関すること ●物資、燃料及び食糧に関すること ●職員の労務管理、健康管理に関すること |

情報整理班長 (人事企画課長) | 情報整理班 (人事企画課) | ●職員の安否確認等に関すること ●各種情報の整理に関すること ●災害情報の作成に関すること ●マスコミ等に対する広報に関すること ●構成市町村への連絡調整に伴う職員派遣に関すること ●職員派遣への情報提供に関すること |

警防班長 (警防課長) | 警防班 (警防課) | ●警防本部事務局の運営に関すること ●警防本部の事務の総括に関すること ●警防本部の運用に関すること ●署部隊間の指揮調整に関すること ●車両の運用管理に関すること ●活動体制に関すること ●応援隊との調整及び受入れに関すること ●火災調査に関すること ●災害地の先遣活動 |

救急対応班長 (救急課長) | 救急対応班 (救急課) | ●初動時の指令班の支援に関すること ●大規模災害事案の追跡調査に関すること ●救急活動の医療機関の受入れに関すること ●関係各班及び関係機関等との連絡調整 |

指令班長 (指令管理課長) (指令課長) | 指令班 (指令管理課) (指令課) | ●災害受信と出場指令に関すること ●災害情報の収集及び伝達に関すること ●地震情報及び気象情報の収集及び伝達に関すること ●警防活動の支援情報に関すること ●職員の招集命令の伝達に関すること ●災害情報等、関係機関への連絡に関すること ●情報システム及び消防救急無線の保全及び整理に関すること |

情報収集班長 (予防課長) | 情報収集班 (予防課) | ●災害情報の収集に関すること ●防火対象物の災害情報に関すること ●ライフラインに関する情報の収集 ●道路及び鉄道に関する情報の収集 |

危険物施設等担当班長 (保安課長) | 危険物等担当班 (保安課) | ●危険物施設等の災害情報に関すること ●重要消防対象物(医療施設、福祉施設、大型商業施設等)の災害情報に関すること |

別表第2(第15条、第22条関係)

指揮体制

災害区分 | 出場区分 | |||

第1出場 | 第2出場 | 第3出場 | ||

火災出場 | 建物火災 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | 第3指揮体制 |

中高層火災 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | 第3指揮体制 | |

危険物火災 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | 第3指揮体制 | |

車両火災 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | 第3指揮体制 | |

車両火災(高速) | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | 第3指揮体制 | |

林野火災 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | 第3指揮体制 | |

林野火災(高速) | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | 第3指揮体制 | |

限定火災 | 第1指揮体制 | 第1指揮体制 | 第2指揮体制 | |

救助出場 | 交通事故 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | 第3指揮体制 |

交通事故(高速) | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | 第3指揮体制 | |

列車事故 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | 第3指揮体制 | |

水難事故 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | |

労災事故 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | |

救助支援 | 第1指揮体制 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | |

救助支援(高速) | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | |

高層事故 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | |

集団災害 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | |

ガス漏れ事故 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | |

山岳事故 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | |

風水害出場 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | |

限定救助 | 第1指揮体制 | 第1指揮体制 | 第2指揮体制 | |

警戒出場 | 警戒出場 | 第1指揮体制 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 |

警戒出場(高速) | 第1指揮体制 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | |

自火報警戒 | 第1指揮体制 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | |

油流出警戒 | 第1指揮体制 | 第1指揮体制 | 第2指揮体制 | |

応援火災 | 第1指揮体制 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | |

調査出場 | 第1指揮体制 | 第1指揮体制 | 第2指揮体制 | |

調査出場(高速) | 第1指揮体制 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | |

その他出場 | 活動支援 | 第1指揮体制 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 |

安全支援 | 第1指揮体制 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | |

安全支援(高速) | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | 第2指揮体制 | |

限定出場 | 第1指揮体制 | 第1指揮体制 | 第2指揮体制 | |

救急出場 | 救急 | 第1指揮体制 | 第1指揮体制 | 第2指揮体制 |

急病 | 第1指揮体制 | 第1指揮体制 | 第2指揮体制 | |

一般負傷 | 第1指揮体制 | 第1指揮体制 | 第2指揮体制 | |

交通事故 | 第1指揮体制 | 第1指揮体制 | 第2指揮体制 | |

別表第2の2(第15条関係)

現場統括指揮者 | |

第1指揮体制 | 災害現場を管轄する消防署の中隊長及び小隊長 |

第2指揮体制 | 災害現場を管轄する消防署の大隊長 |

第3指揮体制 | 災害現場を管轄する消防署の大隊本部長 |

第4指揮体制 | 本部長の指揮による指揮者 |

別表第3(第22条関係)

災害出場区分

区分 | 内容 | |

基準出場 | 第1出場 | 災害を覚知した場合に即時に行う出場 |

第2出場 | 1 現場統括指揮者から部隊増強の要請があった場合の出場 2 消防指令センターが必要と判断し追加指令した場合の出場 | |

第3出場 | 1 第2出場以降において、現場統括指揮者から部隊増強の要請があった場合の出場 2 本部長又は本部長補佐若しくは副本部が必要と認めて指示する場合の出場 | |

特命出場 | 1 基準出場以降において、なお部隊増強を必要とするために現場統括指揮者から要請があった場合又は消防指令センターが必要と判断し追加指令した場合の出場 2 現場統括指揮者から要請があり、基準出場以外の特殊消防車両の出場が必要であると警防部長が認めて命ずる場合の出場 3 本部長又は本部長補佐若しくは副本部長が必要と認めて指示する場合の出場 | |

別表第4(第50条関係)

非常警備体制

災害分類・配置基準 非常警備体制区分 | 地震 | 風水害 | 職員配備基準 | |||||

①関係市町村の震度 | ②関係市町村の気象警報 (暴風・大雨・洪水警戒) | ③河川水位(河川警戒) (対象河川:大和川・石川) | ||||||

消防局 | 消防署 | |||||||

水位名称 | 警戒情報名称 | 毎日勤務 | 隔日勤務 | 毎日勤務 | 隔日勤務 | |||

非常警備体制 (当務員警戒体制) | 震度3 | ・気象警報が発表されたとき | 水防団待機水位 (レベル1) | ・当務員 | ||||

非常警備体制 (特命招集警戒体制) | 震度4 | ・暴風警報とあわせて他の気象警報が発表されたとき ・被害が発生するおそれがあり被害状況の把握等初動活動を実施する必要があるとき | 氾濫注意水位 (レベル2) 水防団が出場する目安になる水位 | 氾濫注意情報 氾濫注意水位に到達し更に水位の上昇が見込まれるとき | ・課長級以上の職員 ・警防部警防課職員 | ・課長級以上の職員 | ・管理職職員 | ・課長級以上の職員(当務課の職員) |

第1非常警備体制 | 震度4 ※被害拡大 | ・高齢者等避難(警戒レベル3)が発令されたとき ・相当規模の被害の発生には至っていないが応急対策活動を実施する必要があるとき | 避難判断水位 (レベル3) 避難の目安になる水位 | 氾濫警戒情報 氾濫危険水位に達すると見込まれるとき | ・上記の職員 ・管理職職員 | ・上記の職員 ・本部長が必要と指名した職員 | ・上記の職員 | ・上記の職員 ・非常招集表の第1招集に該当する職員 |

第2非常警備体制 | 震度5弱 | ・避難指示(警戒レベル4)が発令されたとき ・相当規模の被害が発生し、又は発生するおそれがあり多数の職員で活動を実施する必要があるとき | 氾濫危険水位 (レベル4) 氾濫が起こる可能性がある水位 | 氾濫危険情報 氾濫危険水位に達していなくても3時間以内に氾濫のおそれがあると予測されたとき | ・全職員 | ・上記の職員 ・本部長が必要と指名した職員 | ・全職員 | ・上記の職員 ・非常招集表の第2招集に該当する職員 |

第3非常警備体制 | 震度5強以上 | ・緊急安全確保(警戒レベル5)が発令されたとき ・気象特別警報が発表されたとき ・大規模な被害が発生し、又は発生のおそれがあり全職員で総力をあげて活動を実施する必要があるとき | 氾濫の発生 (レベル5) 氾濫危険水位を超えさらに水位が上昇又は上昇が見込まれ氾濫がおきるおそれが大きくなったとき ※レベル4を超えレベル5に達する前に第3招集を検討する | 氾濫発生情報 氾濫が発生したとき | 全職員 ※地震にあっては自主参集 | |||