○大阪南消防組合救急業務運用規程

令和6年3月29日

規程第26号

大阪南消防組合救急業務運用規程(平成24年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急業務の管理(第3条・第4条)

第3章 救急隊等(第5条―第10条)

第4章 教育訓練(第11条―第13条)

第5章 救急活動(第14条―第30条)

第6章 報告等(第31条・第32条)

第7章 感染対策(第33条・第34条)

第8章 応急手当の普及啓発(第35条)

第9章 雑則(第36条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく救急業務及びこれに関連する業務並びに救急救命士法(平成3年法律第36号)に基づく救急救命士の業務の効率的な運営を図るため、これらの業務について必要な事項を定めるものとする。

(1) 救急業務 法第2条第9項に規定する救急業務をいう。

(2) 救急業務等 救急業務及び住民等への応急救護知識の普及啓発指導、その他救急業務に関係する全ての業務をいう。

(3) 救急活動 救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号。以下「実施基準」という。)第2条第1号に規定する救急業務を行うための活動及び医師搬送、転院搬送等の救急隊の活動をいう。

(4) 救急事故 法第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に規定する救急業務の対象である事故をいう。

(5) 救急隊 令第44条第1項に規定する救急自動車1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成する隊をいう。

(6) 救急自動車 実施基準第2条第3号に規定する救急業務を行う自動車で、実施基準第10条各号に規定する構造及び設備を有し、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する高規格救急自動車をいう。

(7) 非常用救急自動車等 救急出場が逼迫している場合において、臨時に救急隊を編成した場合や、救急自動車の故障等による代替車両として使用する救急自動車又は救急自動車に準じた車両をいう。

(8) 救急救命士 救急救命士法第2条第2項に規定する救急救命士をいう。

(9) 指導救命士 大阪府救急医療対策審議会救急業務高度化推進に関する部会部会長から指導救命士としての認定を受けた救急救命士をいう。

(10) 救急救命処置 救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号。以下「救急救命士法施行規則」という。)第21条に規定する処置をいう。

(11) 地域メディカルコントロール協議会 「メディカルコントロール協議会の設置促進について」(平成14年消防救第159号医政発第0723009号)に基づき、救急救命士の行う救急救命処置等の質を医学的観点から保証し、事後検証の実施を含めたメディカルコントロール体制の充実強化を図るために設置されたものをいう。

第2章 救急業務の管理

(救急業務等の管理責任)

第3条 消防局長は、救急事情の実態を把握し、救急業務等の執行体制の確立を図るとともに、警防部長、救急課長、指令課長及び消防署長を指揮監督して、救急業務等の運営に万全を期さなければならない。

2 警防部長及び救急課長は、救急事情の実態を調査研究するとともに、救急業務等の執行体制の計画を企画し、所属職員を指揮監督して救急業務等の運営の万全を期さなければならない。

3 消防署長(以下「署長」という。)は、所属職員を指揮監督して救急業務等の執行体制の確立を図り、その万全を期さなければならない。

4 警防部長、警防課長、救急課長、指令課長及び署長は、密接な連携を図り、救急業務等の効率的な運用に努めなければならない。

(関係機関との連携)

第4条 消防局長、警防部長、救急課長、指令課長及び署長は、救急業務等に関係する機関及び団体と緊密な連携を図り、救急業務等の効率的な運用に努めなければならない。

第3章 救急隊等

(救急隊の編成)

第5条 警防部長、救急課長及び署長は、救急隊の編成に関し、原則として救急救命士2人以上を常時乗務させるよう努めるものとする。

2 警防部長、救急課長及び署長は、転院搬送において、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第50条に規定する場合に該当するときは、救急自動車1台及び救急隊員2人をもって編成することができる。

3 警防部長、救急課長及び署長は、救急需要が増加し救急出場が逼迫状況にあると認めるとき、又は予測される場合は、非常用救急車等の車両を使用し、救急隊を臨時に編成することができる。

(救急隊の労務管理)

第6条 救急課長及び署長は、救急出場における救急隊員個々の負担の軽減や負担の平準化などを考慮して、適正な労務管理の下に交代要員を確保するなどし、計画的に救急隊を編成し運用するように努めるものとする。

(隊員の選任)

第7条 警防部長、救急課長及び署長は、救急救命士のほか、令第44条第5項に規定する資格を有するもののうちから隊員を選任する。

(救急隊長の責務)

第8条 隊員のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とし、原則として消防司令補以上の階級にある者とする。

2 隊長は、上司の命を受け隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うよう努める。

(隊員の責務)

第9条 隊員は、関連法令等を遵守し、任務を把握するとともに習得した技術を発揮し救急業務に当たる。

2 隊員は、救急業務の特殊性を自覚し、常に身体及び着衣の清潔保持に留意するとともに、傷病者の救護に関し懇切丁寧を旨とし業務に当たる。

(隊員の服装)

第10条 隊員は、救急業務に従事する場合は、原則として救急服を着用する。

2 隊員は、救急活動中、安全確保及び感染防止のため、原則として保安帽、感染防止衣、ディスポーザブル手袋、サージカルマスク等の感染防止用個人防護具を着装する。ただし、隊長の指示がある場合や引揚途上は、この限りでない。

第4章 教育訓練

(指導救命士の設置)

第11条 警防部長、救急課長及び署長は、救急業務等全般の質の向上を目的として、教育訓練体制を構築するため、大阪府救急医療対策審議会救急業務高度化推進に関する部会指導救命士制度運用要綱に基づき、指導救命士を置くものとする。

2 前項に定める指導救命士について必要な事項は、大阪南消防組合指導救命士運用要綱(令和6年大阪南消防組合要綱第19号)に定める。

(隊員の教育訓練)

第12条 警防部長、救急課長及び署長は、救急業務に携わる消防職員(通信指令員を含む。)に対し、病院前救護に必要な医学的知識と技能の維持習得、人命に携わる者として資質の向上を図ることを目的として、地域メディカルコントロール協議会(以下「地域MC」という。)並びに指導救命士と連携し、常に教育訓練を行うよう努める。

2 前項に定める教育訓練について必要な事項は、大阪南消防組合救急業務に携わる職員の教育訓練に関する実施要綱(令和6年大阪南消防組合要綱第18号)に定める。

(救急救命士の教育訓練)

第13条 警防部長、救急課長及び署長は、救急救命士に対し、救急救命士に対する生涯教育ガイドラインに基づき、病院前救護に必要な医学的知識と技能の維持、医療職種の一員として資質の向上を図ることを目的として、地域MC並びに指導救命士と連携し、常に教育訓練を行うよう努めるものとする。

第5章 救急活動

(救急隊の出場)

第14条 指令課長及び署長は、救急事故等が発生した旨の通報を受けた場合又は救急事故が発生したことを知った場合は、当該事故の発生場所、傷病者の数、傷病の程度等を確認し、直ちに救急隊を出場させる。

(口頭指導)

第15条 指令課員又は救急隊は、救急要請を受けた場合、必要に応じ指令センター又は現場出場途上の救急自動車から電話等により、救急現場付近にある者に対して応急手当等の協力を要請し、応急手当等について指導(以下「口頭指導」という。)する。

2 口頭指導について必要な事項は、別に定める。

(救急活動支援)

第16条 警防部長、警防課長、救急課長、指令課長及び署長は、通報段階で傷病者が心肺停止若しくは重症が疑われる事案、又は傷病者及び隊員の安全管理を必要とする事案について、救急隊の活動を支援(以下「救急支援」という。)するために消防隊等を出場させることができる。

2 前項に定める救急支援について必要な事項は、大阪南消防組合救急活動支援実施要領(令和6年大阪南消防組合要領第2号)に定める。

(救急活動の原則)

第17条 救急活動は、傷病者の救命を主眼とした観察及び必要な救急処置を行い、速やかに適応する医療機関に搬送することを原則とする。

2 前項に定める救急活動については、原則として傷病者の搬送及び受入れの実施基準並びに地域MCが示す各種プロトコルに基づき実施することとする。

(観察及び応急処置の実施)

第18条 傷病者に対する観察及び応急処置等は、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)の規定に基づき実施することとする。

(救急救命処置)

第19条 救急救命士は、救急救命士法及び救急救命士施行規則に規定する救急救命処置を実施する場合は、医師の具体的指示の下、地域MCが示す各種プロトコルに基づき実施することとする。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第20条 救急隊は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、搬送しないことによる影響等を十分に説明し、理解を得た上で、これを搬送しないものとする。

(死亡者の取扱い)

第21条 救急隊は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとし、当該傷病者の家族等関係者に説明を実施するとともに、警察官に引き継ぐことを原則とする。

(妨害行為等への対応)

第22条 隊長は、救急活動への妨害行為の発生又は発生が予測される場合は、速やかに救急現場等に警察官を要請するとともに支援隊等の要請も考慮し、救急隊の安全が確保できない場合は救急活動を留保する。

2 その他妨害行為等への対応について必要な事項は、大阪南消防組合救急活動に対する妨害・暴行行為の対応マニュアル(令和6年大阪南消防組合マニュアル第1号)に定める。

(医師の要請)

第23条 指令課長及び隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努める。

(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合

(3) 傷病者の救出救助において医療を必要とする場合

2 隊長は、前項各号により救急現場に医師を要請した場合は、大阪南消防組合救急業務協力医師謝礼金支給要綱(令和6年大阪南消防組合要綱第7号)の規定に基づき諸手続をするものとする。

(ドクターヘリ、ドクターカーの要請)

第24条 指令課長及び隊長は、前条第1項各号に該当するほか、通報段階で重症が疑われ、早期の医師による医療介入が、傷病者の予後を良好に改善する可能性があると判断した場合は、ドクターヘリ及びドクターカーの出動を要請することができる。

2 前項に定める要請については、大阪府ドクターヘリ運航要領及び地域MCが定めるドクターカー出動要請基準に基づき要請するものとする。

(多数傷病者災害)

第25条 多数傷病者災害が発生した場合における救急業務の実施については、別に定める。

(関係者の同乗)

第26条 未成年者又は意識障害のある者で正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、保護者等関係者の同乗を求めるものとする。

(犯罪の疑いがある場合の措置)

第27条 隊長は、傷病発生の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合は、速やかに管轄する警察署に連絡するとともに、救急活動上やむを得ない場合を除き、現場保存及び証拠保全に努める。

(感染症に対する措置)

第28条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を救急課長及び署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、診断結果を下した医師及び関係保健機関の指示に従って必要な措置を講ずる。

(隊員の健康管理)

第29条 救急課長及び署長は、救急隊員の健康管理を行うとともに、著しく感染のおそれのある救急事案に出場した場合は、所定の検査、医師の診察等を受けさせる。

(要保護者等の取扱い)

第30条 隊長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者、要保護者、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する行旅病人と認められる傷病者を搬送した場合は、署長に報告する。

2 前項の傷病者に保護者が伴わず必要があると認める場合は、発生地を管轄する福祉事務所長へ連絡する。

第6章 報告等

(救急出場報告等)

第31条 隊長は、救急業務を行ったときは、救急情報等処理システムに入力し、救急活動記録票を作成し署長に報告する。

2 救急救命士は、救急救命処置を行った場合は、救急救命士法施行規則第25条に規定する事項を救急活動記録票に記載する。

3 救急課長及び署長は、前項の救急活動記録票を救急救命士法第46条第1項の救急救命処置録に代わるものとして、その記載の日から5年間保存しなければならない。

5 隊長は、救急業務中において発生又は覚知した特異的事案、苦情等を口頭又は文書で速やかに警防部長、救急課長及び署長に報告する。

(救急・救助事故即報)

第32条 警防部長、救急課長、指令課長及び署長は、救急業務中において発生又は覚知した特異的事案のうち、重大な事案及び火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付け消防災第267号消防庁長官通達)に規定する救急・救助事故即報に該当した場合は、直ちに消防局長に報告する。

2 警防部長、救急課長、指令課長及び署長は、前項の救急・救助事故即報を関係各機関に速やかに報告するものとする。

第7章 感染対策

(消毒)

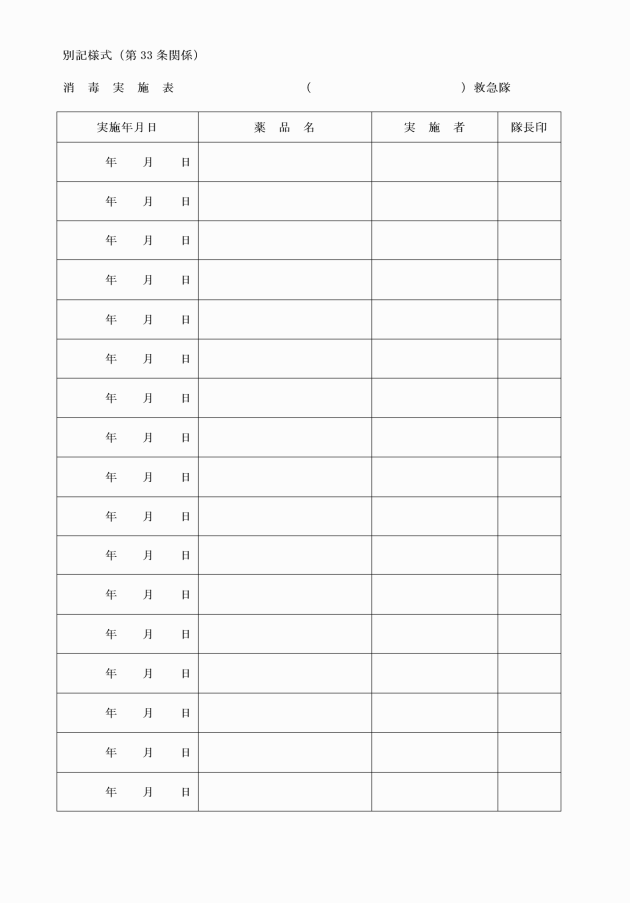

第33条 隊長は、次に掲げるところにより救急自動車及び積載品の消毒を行う。

(1) 定期消毒 月1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

(感染性廃棄物の処理)

第34条 救急課長及び署長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)に定める感染性廃棄物が救急活動により排出された場合は、関係法令を遵守し、適正に処理する。

2 前項の感染性廃棄物の処理について必要な事項は、大阪南消防組合救急廃棄物管理計画書(令和6年大阪南消防組合計画第1号)に定める。

第8章 応急手当の普及啓発

(住民に対する普及啓発)

第35条 救急課長及び署長は、地域住民、各種団体等に対する応急手当の普及啓発活動を大阪南消防組合応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(令和6年大阪南消防組合要綱第14号)の規定に基づき計画的に推進するよう努める。

2 救急課長及び署長は、救急車の適正利用、救急活動について、住民の理解が得られるよう広報に努める。

第9章 雑則

(救急搬送の証明)

第36条 署長は、救急隊が搬送した傷病者又は関係者から、救急搬送証明書の交付願いがあった場合は、大阪南消防組合救急搬送証明取扱要綱(令和6年大阪南消防組合要綱第15号)の規定に基づき交付する。

(患者等搬送事業の指導等)

第37条 警防部長、救急課長及び署長は、大阪南消防組合患者等搬送事業の指導及び認定に関する要綱(令和6年大阪南消防組合要綱第10号)の規定に基づき、患者等の搬送を行う事業者に対して指導及び認定を行うものとする。

(情報の開示請求について)

第38条 救急活動に関する情報の開示請求については、大阪南消防組合情報公開条例(平成14年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第2号)及び大阪南消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年大阪南消防組合条例第1号)の規定に基づき適正に実施するものとする。

(その他の事項)

第39条 この規程に定めるもののほか、救急業務等の運用に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。

附則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。