○大阪南消防組合消防車両及び消防機械に関する規程

令和6年3月29日

規程第27号

消防車両及び主力機器の管理規程(平成30年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 管理業務(第3条―第10条)

第3章 点検整備(第11条・第12条)

第4章 運行業務(第13条―第17条)

第5章 事故の予防と措置(第18条―第21条)

第6章 雑則(第22条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防車両の管理、取扱い及び運転、事故の予防等並びに消防機械及び消防器具の管理及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(1) 消防車両 別表第1に掲げる消防車両をいう。

(2) 消防機械 別表第2に掲げる消防機械をいう。

(3) 事故 消防車両運行に起因する道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第67条第2項に規定する交通事故及び道交法第2条第1項第1号に規定する道路以外の場所での人の死傷又は物の損壊をいう。

(4) 所属長 各課の上席の役職にある者をいう。

第2章 管理業務

(車両管理責任者)

第3条 それぞれ所属に配置された消防車両及び消防機械(以下「消防機械等」という。)の適正な管理を行うため、車両管理責任者を置く。

2 車両管理責任者は、消防局においては警防課参事を、消防署においては警備課参事をもって充てる。

(整備管理者)

第4条 消防車両の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、消防局及び消防署に整備管理者を置く。

2 整備管理者は、消防局においては警防課課長を、消防署においては警備課課長をもって充てる。

(消防機械等取扱責任者)

第5条 整備管理者を補佐するため、消防機械等取扱責任者を置く。

2 消防機械等取扱責任者は、消防局においては警防課課長補佐を、消防署においては警備課課長補佐をもって充てる。

(整備管理者の職務)

第6条 整備管理者は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 消防車両の点検及び保守管理並びに整備の計画、実施及び記録に関すること。

(2) 消防車両の車庫の管理に関すること。

(3) 消防機械の点検及び保守管理並びに整備の計画、実施及び記録に関すること。

(安全運転管理者及び副安全運転管理者)

第7条 消防局長は、道交法第74条の3の規定に基づき、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、消防局においては警防部長を、消防署においては消防署長をもって充てる。

3 副安全運転管理者は、消防署においては消防副署長をもって充てる。

(安全運転技能講習)

第8条 安全運転管理者は、安全運転技能講習を年2回以上実施するものとする。

(安全教育)

第9条 安全運転管理者は、機関員及び他の職員を対象とした安全教育を年1回以上実施するものとする。

(安全運転会議)

第10条 安全運転管理者は、安全運転会議を年1回以上開催するものとする。

2 安全運転会議の議長は安全運転管理者とし、構成員は安全運転管理者が指名する。

3 安全運転会議の結果は消防局の安全運転管理者が取りまとめることとし、必要と認める場合は安全運転管理者による会議を開催することができる。

4 前項の会議の議長は消防局の安全運転管理者とし、構成員は消防局の安全運転管理者が指名する。

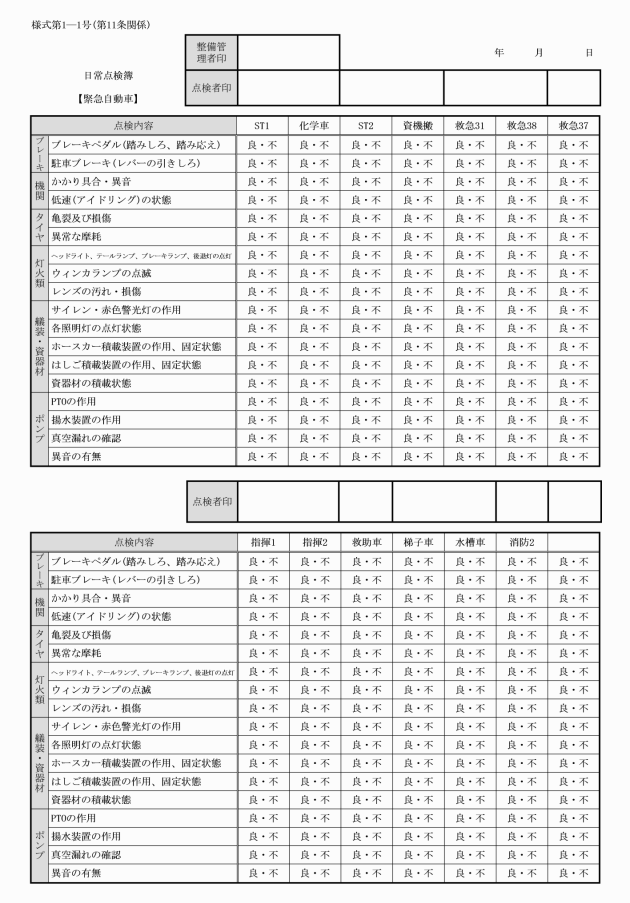

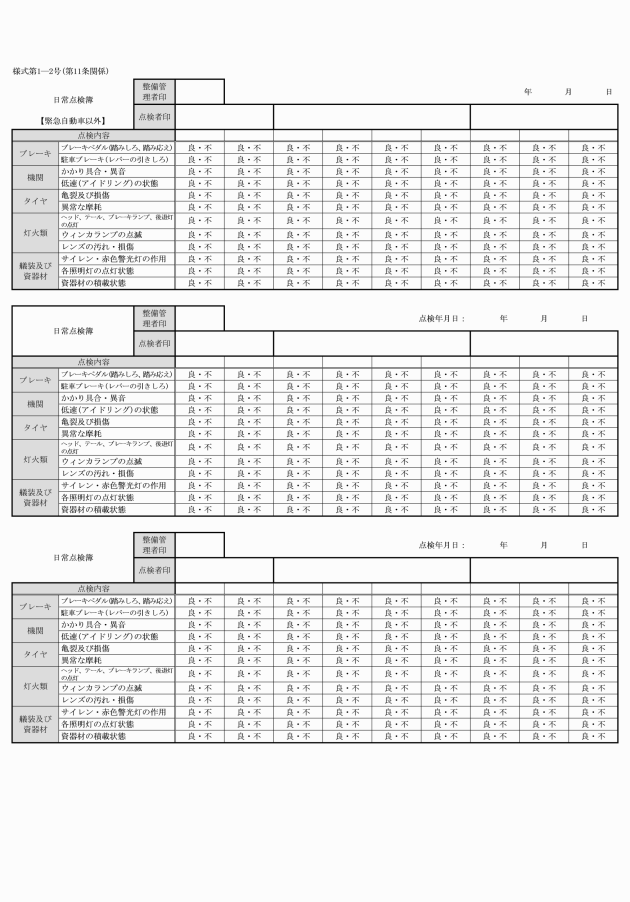

第3章 点検整備

(2) 使用後点検整備 消防車両及び消防機械を使用したときは、日常点検簿に準じて行うほか、次に掲げる点検整備を行うものとする。

ア ポンプ内部の残留水排水

イ ポンプ各部のパッキン、弁、コック等の点検

ウ 悪水、泥水等を使用した場合は、清水にてポンプ内部の循環清掃

エ 高規格救急自動車にあっては、車内の清掃及び必要に応じて車内、衣服等の消毒並びに酸素ボンベその他救急資機材の点検整備

オ その他消防車両及び消防機械の清掃、点検及び整備

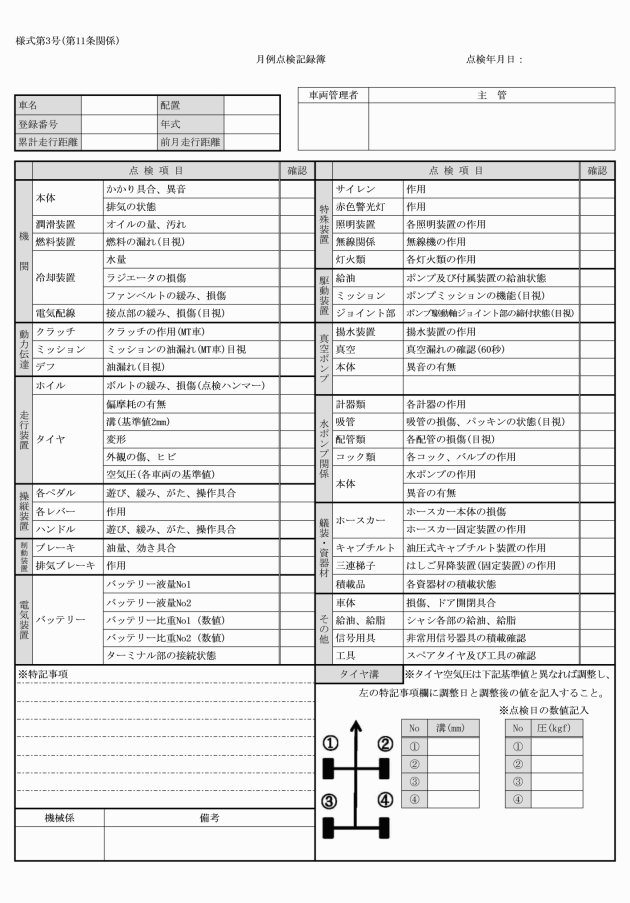

(3) 定期点検整備 毎月1回以上、月例点検記録簿(様式第3号)により行う点検整備

(4) 随時点検整備 前3号の点検整備のほか、必要があると認める場合に実施する点検整備

(消防車両及び消防機械点検報告)

第12条 職員は、前条各号の点検を行ったときは、点検の結果について整備管理者に報告しなければならない。

第4章 運行業務

(機関員の指定)

第13条 機関員は、別に定める要綱に基づく養成を受け、消防局長から任命された者又は消防局長が特に必要であると認めた者とする。

(運転免許証の確認)

第14条 職員は、道交法第103条又は第103条の2の規定により、運転免許の取消し、停止若しくは運転免許の効力の仮停止の処分を受けたとき、又は道交法第105条に規定する運転免許の失効があったときは、直ちに安全運転管理者に申し出なければならない。

2 職員は、消防車両の運転前に、運転免許証の携帯及び有効期限を確認しなければならない。この場合において、運転免許証の不携帯のとき又は有効期限が切れていたときは、速やかに安全運転管理者に報告しなければならない。

3 安全運転管理者は、前項の報告があったときは、交替その他必要な措置を講じなければならない。

(運転中の安全確保)

第15条 機関員及び消防車両の同乗者は、道路及び交通の状況により、マイクロホン、サイレンその他の装置を活用して、運転中の安全確保に努めなければならない。

2 機関員及び消防車両の同乗者は、別表第3に掲げる要領により喚呼応答を行い、安全運転に努めなければならない。

3 消防車両の同乗者は、車両周囲の危害防止のため別表第4に掲げる要領に基づき的確な誘導を実施しなければならない。

(過労運転の防止等)

第16条 職員は、過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがある場合は、安全運転管理者に申し出なければならない。

2 安全運転管理者は、前項の申出があった場合は、交替その他必要な措置を行わなければならない。

3 安全運転管理者は、職員の過労を防止するため、消防車両の運転が長時間にわたる場合に備え、交替要員の確保並びに交替の時期及び方法について計画しなければならない。

(消防車両の運転)

第17条 緊急走行及びその他の走行において、道路交通関係法令の規定によるほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路状況及び天候などを十分に考慮して、安全運転に努めること。

(2) 運行中は、みだりに車両を離れないこと。ただし、やむを得ず離れる場合は、停車保持及び盗難防止、無線連絡等の必要な措置を講じること。

(3) 緊急走行中に、信号機が停止又は注意を表示し、見通しの悪い交差点に進入しようとするときは、徐行又は一旦停止をして、他の交通の安全を確認した後に進入すること。

(4) 特に必要がある場合を除き、緊急自動車相互の追越し又は追抜きを行わないこと。

第5章 事故の予防と措置

(事故防止対策)

第18条 安全運転管理者は、必要に応じて職員に対して事故防止の検討会又は研修会を開催し、消防車両の事故防止に努めなければならない。

(事故の措置)

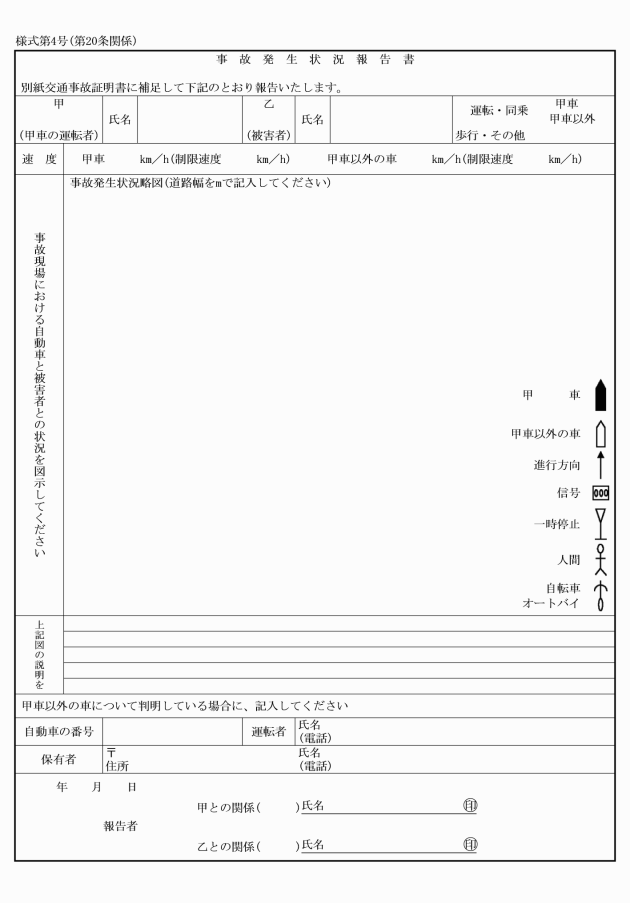

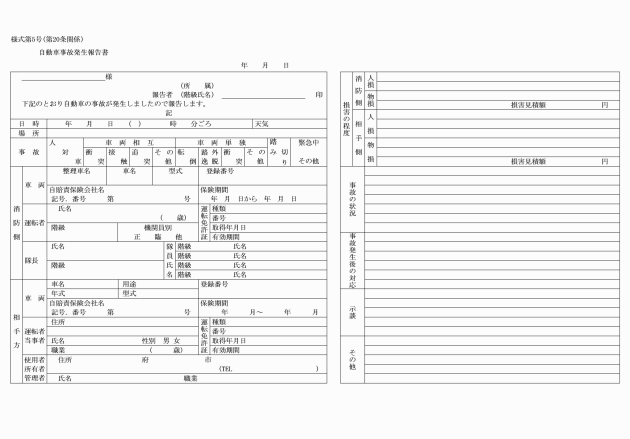

第19条 消防車両の事故が発生した場合は、道交法第72条に定める必要な措置等を講じるとともに、その状況を所属長に直ちに報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、必要な措置をとるとともに、状況及び詳細を安全運転管理者及び副安全運転管理者に報告しなければならない。

(消防機械等の異常の発見と処置)

第21条 消防機械等について異常を認めたときは、直ちに使用を停止して点検を行い、必要な応急処置を行うとともに、その旨を消防機械等取扱責任者に報告しなければならない。

2 消防機械等取扱責任者は、前項の報告を受け、重大な異常と認めたときは、速やかに整備管理者に報告しなければならない。

3 整備管理者は、前項の報告を受けたときは、その原因を究明させ、防止策を講じさせる。

第6章 雑則

(耐用年数等)

第22条 消防車両及び主力機器の耐用年数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防ポンプ自動車及び水槽付消防ポンプ自動車 おおむね15年とすること。

(2) 特殊化学消防ポンプ自動車 おおむね15年とすること。

(3) 救助工作車 おおむね15年とすること。

(4) 指揮車 おおむね15年とすること。

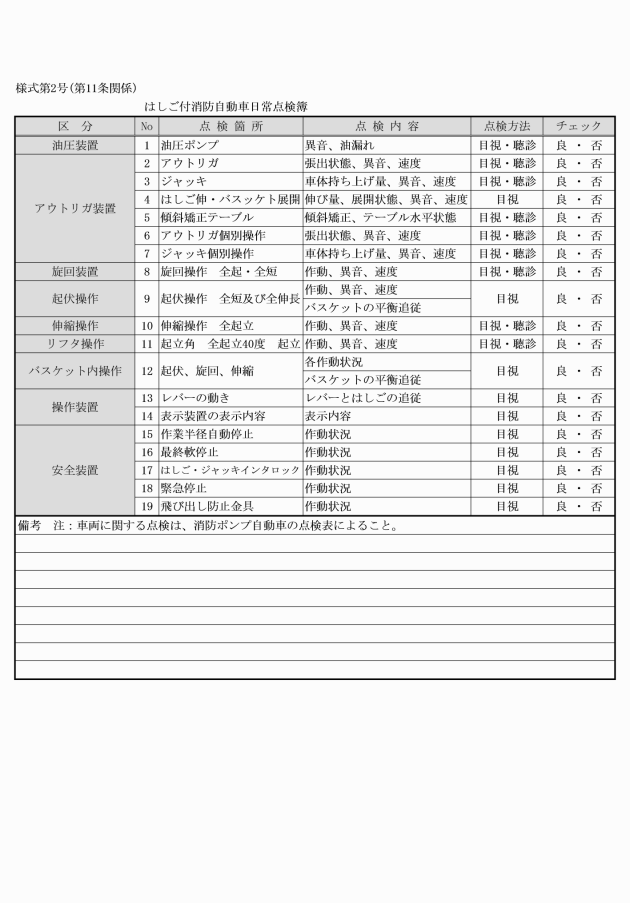

(5) はしご付消防自動車 おおむね18年とすること。

(6) 高規格救急車 おおむね8年又は走行距離15万キロメートルとすること。

(7) 林野工作車 おおむね15年とすること。

(8) 資機材搬送車 おおむね15年とすること。

(9) 中型バス及びマイクロバス おおむね15年とすること。

(10) 特殊小型動力ポンプ付水槽車 おおむね15年とすること。

(11) 連絡車及び乗用車 おおむね15年とすること。

(12) 軽搬送車及び軽自動車 おおむね15年とすること。

(13) 山岳資機材搬送車 おおむね15年とすること。

(14) 救助支援車 おおむね15年とすること。

(15) 多目的搬送車 おおむね15年とすること。

(16) 二輪車 おおむね15年とすること。

(17) 小型動力ポンプ おおむね15年とすること。

(消防車両の標示)

第23条 消防車両には、組合章及び消防局名を標示するものとする。

(その他の事項)

第24条 その他この規程の運用について必要な事項は、消防局長が定める。

附則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係) 消防車両分類表

分類 | 消防車両 |

1 緊急自動車 | (1)水槽付消防ポンプ自動車 (2)化学消防ポンプ自動車 (3)はしご付消防自動車 (4)指揮車 (5)救助工作車 (6)高規格救急自動車 (7)救助支援車 (8)資機材搬送車 (9)人員搬送車 (10)隊輸送車 (11)特殊小型動力ポンプ付水槽車 (12)連絡車 (13)林野工作車 (14)山岳資機材搬送車 (15)軽搬送車 (16)多目的搬送車 |

2 その他の車両 | 緊急自動車以外の車両(連絡車を含む。) |

別表第2(第2条関係) 消防機械消防車両

分類 | 消防機械 |

1 緊急自動車 | 別表第1の第1号から第15号までに搭載する消防活動の主力となる消防機械 |

2 小型船舶 | 小型船舶及び搭載する消防活動の主力となる消防機械 |

3 小型動力ポンプ | 小型動力ポンプ及び搭載する消防活動の主力となる消防機械 |

別表第3(第15条関係) 喚呼応答要領基準表

区分 | 隊員 | 機関員 | 隊長 | 備考 |

発車 | (1)乗車よし | (3)発車よし | (2)発車 | 指揮者又は同乗者全員の乗車を確認する。 |

停車 | (2)よし | (1)○○に止まれ | 隊員は周囲の状況を確認する。 | |

下車 | (2)よし | (3)よし | (1)下車 | 全員、周囲の確認後、下車する。 |

後退 | (2)左(右)よし | (3)後退開始 | (1)後退 (4)後退よし | 指揮者及び隊員は下車し後方及び前方に配置する。 |

交差点、雑踏又は狭窄な場所 | (2)後方よし | (3)左(右)よし | (1)左(右)よし | 指揮者及び隊員は危険要因等の距離を機関員に指示する。 |

『進め』の信号(青) | (2)左(右)よし | (1)信号青 (4)よし | (3)通過よし | 指揮者又は同乗者は機関員の呼称を確認する。 |

『止まれ』の信号(赤) | (3)左(右)よし | (1)信号青 (4)左右よし (6)よし | (2)止まれ (5)徐行通過 | 車両の確認及び歩行者の確認をする。 |

『注意』『一時停止』の信号 | (2)左(右)よし | (3)よし | (1)信号注意 | |

追い越し | (2)後方よし | (3)前方よし | (2)追い越し (4)追い越しよし | 必要により同乗者で左右の確認をする。 |

踏切 | (1)停止よし (4)右よし (6)通過よし | (1)停止よし (3)左よし (5)通過 | 指揮者及び機関員は窓を開ける。 | |

前方に障害物を認めたとき | (2)前方注意よし | (1)前方注意 | 注意し徐行運転をする。 |

別表第4(第15条関係) 車両誘導要領

(1) 誘導方法

ア 全員で車両を移動する方向、位置、障害物等の確認を口頭にて行う。

イ 誘導員は定められた位置で、機関員が確認できるよう配意して行う。

ウ 誘導は警笛、肉声等定められた合図を併用し、機関員が確認できるよう効果的に行う。

エ 二人以上で誘導するときは、主となる誘導員を明確にする。なお、警笛は主となる誘導員が使用し、危険が切迫したときのみ他の誘導員が使用する。

オ 機関員は誘導員の合図が途切れたら、車両を停止し、状況を確認する。

カ 誘導員は状況判断できない場合、ためらうことなく停車させ、機関員に状況の確認を求める。

キ 誘導員は地形、障害物の確認だけでなく、周囲の歩行者、自転車及び車両の動向にも注意して自らの安全を確保して誘導する。

ク 現場付近での誘導にあっては、散在する消防機器を損傷させないよう配意し、誘導する。

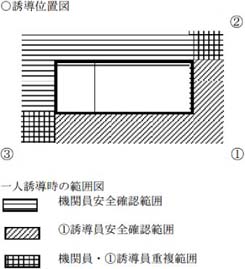

(2) 誘導位置

後退時 | 一人目 | 機関員が誘導員①をバックミラー等で視認でき車両左斜め後方おおむね2mの位置とする。 |

|

二人目 | 車両左右斜め後方を誘導位置①②とし、左誘導員①を主体とする。ただし、②については、状況判断により障害物等危険である位置での誘導 三人目がいなければ③の位置 | ||

三人目 | 車両左右斜め後方に①②の二人、車両左前に③一人の三点誘導を行い、①を主体とする。 | ||

その他 | 後退時以外で誘導する場合は、危険となる部分を見通せる位置とし、二人以上の場合は、主となる誘導員が最も危険な部分を見通せる位置とし、他は順次危険な部分を見通せる位置とする。 | ||

(3) 一般的な誘導合図

誘導方法 誘導内容 | 手信号 | 警笛 | 肉声 (拡声器等の場合も含む。) | |

誘導開始 | 誘導員 | 腕を高く上げ、手のひらを招く方向に大きく振る。 | 長い一声 (ピーーー) | 開始オーライ |

機関員 | クラクションの一声で了解の合図をする。 | |||

前進又は後退 | 腕を高く上げ、手のひらを招く方向に向け、大きく振る。 | 断続二声 (ピッピーー) | 間隔を空けたオーライ | |

側方 | 左右に寄せる | 腕を高く上げ、手のひらを寄せる方向に向け、繰り返し振る。 | 断続二声 | 間隔を空けたオーライ |

間隔を示す | 両腕を高く上げ、手のひらを内側へ向け、その感覚を示す。 | 断続二声 | 左(右)○○オーライの連呼 | |

障害物に近づいたとき (約2m) | 腕を高く上げ、手のひらを招く方向に向け、小さく振る。 | 連続短声 (ピッピッピッ) | 言葉を早くしてオーライの連呼(距離を言う。) | |

停止 | 誘導員 | 腕を高く上げ、手のひらを機関員に向ける。 | 長い一声 (ピーーー) | ストップ(停止) |

機関員 | クラクションの一声で了解の合図をする。 | |||

※笛の詳細

・長い一声…1秒以上の大きなもの (ピーーーー)

・断続二声…短く1回、長く1回の繰り返し(ピッピーーー)

注意…断続二声の間隔が空きすぎると、合図がなくなったと機関員が勘違いする可能性があるので、間隔は適度に。

・連続短声…断続二声から変わったことがわかりやすいように、しっかりと短く。(ピッピッピッ)

・緊急停車時…周辺の者が、全て気づく程の大きな一声で。(ピーーーーーーーーー!!)