○大阪南消防組合開発指導要綱運用基準

令和6年5月1日

基準第5号

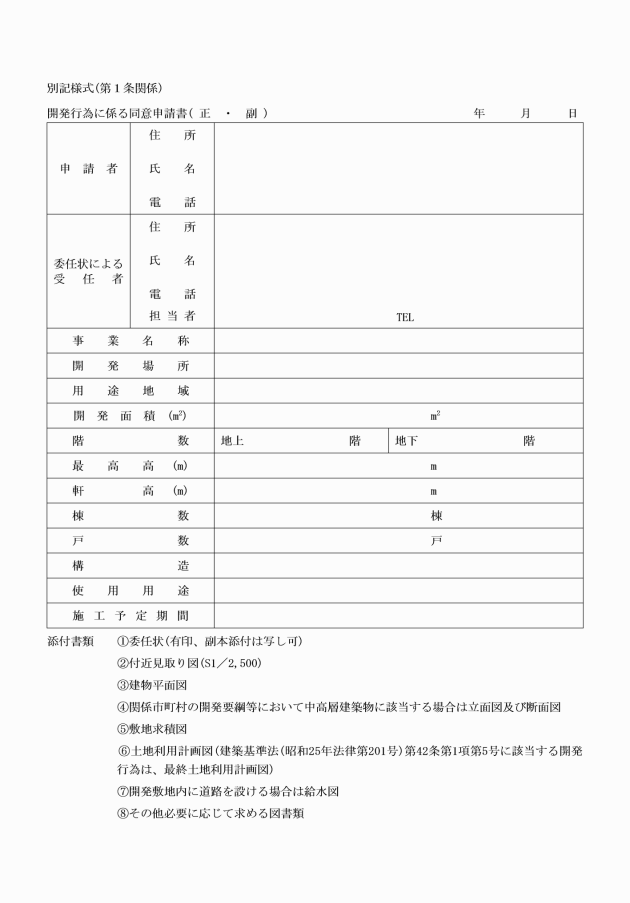

(申請関係)

第1条 開発行為に係る同意申請は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開発行為に係る同意申請に当たっては、次の3部を提出すること。

(2) 申請添付書類

ア 委任状(有印、副本添付は写し可)

イ 付近見取り図(S1/2,500)

ウ 建物平面図

エ 関係市町村の開発指導要綱等において、中高層建築物に該当する場合は、立面図及び断面図

オ 敷地求積図

カ 土地利用計画図(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に該当する開発行為は、最終土地利用計画図)

キ 開発敷地内に道路を設ける場合は給水図

ク その他必要に応じて求める図書類

(3) 既に開発行為に係る同意申請書の交付を受けている開発事業について、新たに申請があった場合は、以前の開発行為に係る同意申請書は無効とすること。

(4) 既に開発行為に係る同意申請書の交付を受けている開発事業について、消防水利等の指導内容に変更が必要となる事業内容変更が生じた場合は、新たに開発行為に係る同意申請を行うものとすること。ただし、指導内容に変更が生じない場合は、図書類の差し替え等を行うものとすること。

(主要幹線道路)

第2条 大阪南消防組合開発指導要綱(令和6年大阪南消防組合要綱第4号。以下「指導要綱」という。)第10条第5号の「別に定める主要幹線道路」とは、国道及び大阪府道を原則とする。

(消防水利設置基準)

第3条 消防水利の設置基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別紙において、一戸建ての住宅(建築物用途区分コード番号08010)又は住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(建築物用途区分コード番号08060)に該当する建築物で、構成市町村開発要綱等に規定する面積に満たない開発行為は、原則として消防水利の設置を免除すること。

(2) 開発面積が300m2未満の場合は、消防水利の設置は要しないものとすること。

(3) 既設の有効な消防水利とは、水利基準に適合する公設防火水槽、公設消火栓、採水口が設置されているプール及び消防署長が認めたその他の水利とすること。

(消火栓の構造)

第4条 消火栓の設置構造は、原則として地下式消火栓とする。

(防火水槽)

第5条 防火水槽の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 現場打ち鉄筋コンクリート水槽(別紙1)

建築現場で、所定の型枠にコンクリートを打ち込んで造る鉄筋コンクリート製の防火水槽をいう。

(2) 二次製品水槽(別紙1)

工場等において、原材料を混合して成型され、又は組立てを行うなどの加工工程を経て生産され、建築現場に搬入設置される防火水槽をいう。

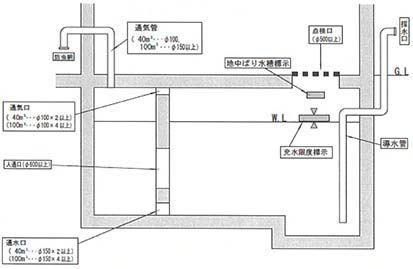

(3) 地中ばり水槽(別紙3)

建築物の地中ばり等を活用して設置する防火水槽をいう。

(送水口距離)

第6条 開発区域内に防火水槽を設置した場合において、当該建築物に送水口を有する消防用設備が設置される場合は、送水口からおおむね18m以内に防火水槽の吸管投入口又は採水口を配置するものとする。

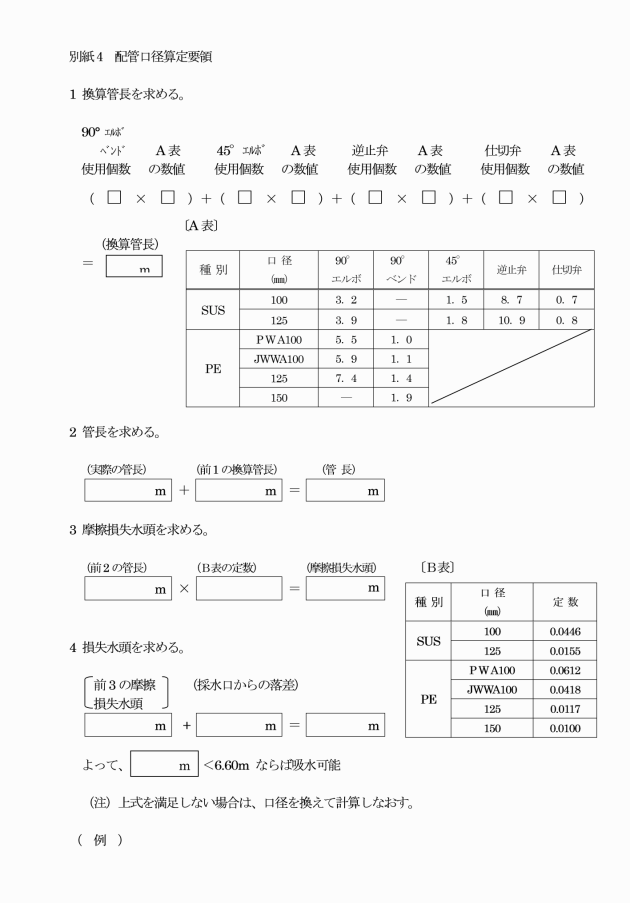

(配管口径算定)

第7条 消防水利に採水口を設ける場合は、別紙4(配管口径算定要領)により算定し、設計届出書に添付するものとする。

(消防水利等の標識)

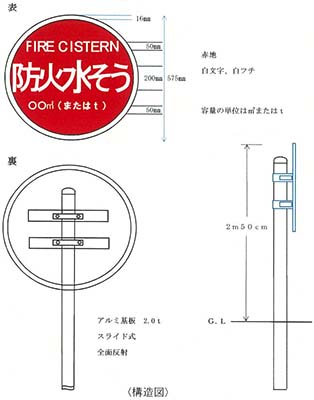

第8条 消防水利等の標識の設置位置は、原則として消防水利施設の付近(おおむね5m以内)とし、設置が必要な施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 現場打ち鉄筋コンクリート水槽(別図1)

(2) 二次製品水槽(別図1)

(3) 地中ばり水槽(別図1)

(4) プール等(別図2)

(高低差のある敷地に建築される建築物の階数及び軒高)

第9条 床面が建物の接する最も高い地面より下にある階で、床面から当該地面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上となる階を有する建物の場合、地上の階数又は軒高の取扱いについては管轄市町村と協議する。

(消防活動空地)

第10条 消防活動空地は、4階以上の各階又は12mを超える部分の消防隊進入口に、消防はしご車が容易に架梯できる位置に設置する。ただし、公道上に消防活動空地を設置することは認めないものとする。

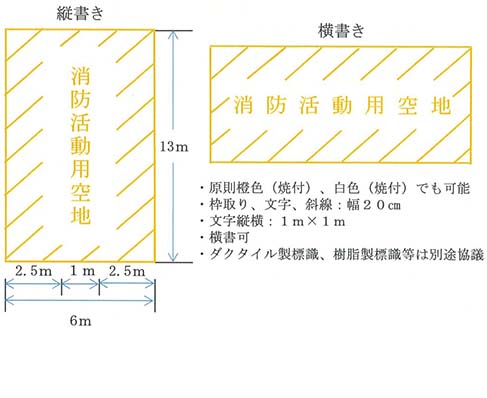

(1) 消防活動空地は、幅6m、長さ13m以上、勾配5.2%(3°)以内とすること。

(2) 消防活動空地への進入路の幅員は、4m以上、高さ4m以上、段差10cm以内、登坂角度17.6%(10°)以下とし、進入路及び消防活動空地の路面強度は車両重量20tに耐える構造とすること。グレーチング等及び消防車両等が方向転回可能な場所も同様とすること。隅切りは協議によることとすること。

(3) 架空線及び立木等が消防活動に干渉しない空間を確保すること。消防活動空地付近に設ける工作物の高さは2m以内とすること。

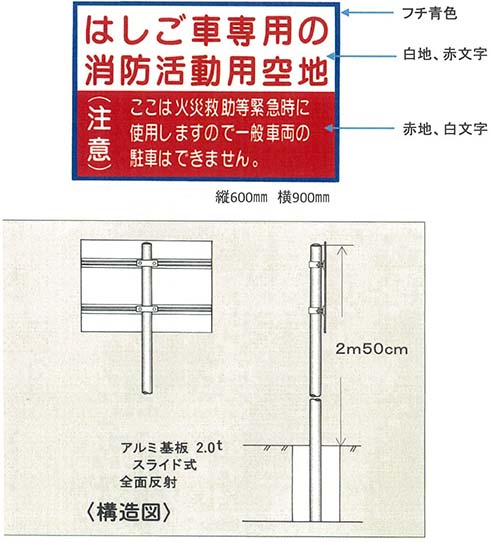

(4) 消防活動空地は、その位置が識別できるように路面に「消防活動用空地」と橙色又は白色のゼブラ標示(別図5)等の焼き付塗装等を施し、一般車両の駐停車位置と区別するため消防活動空地の標識(別図6)等を路面標示のおおむね5m以内に掲出すること。

(消防隊進入口等)

第11条 消防隊進入口に用いるガラスは、次のとおりとする。

(1) 固定窓(FIX)は、普通板ガラス厚さ6mm以下とすること。

(2) 内側鍵付き窓は、普通板ガラス厚さ6mm以下とし、網入り、線入り板ガラスは厚さ6.8mm以下とすること。

(3) 屋外から開放することが可能な窓は、厚さ制限なしとすること。

(4) 錠付近を局所破壊し解除できる開口部は、200mm角以上、ガラス厚さ6.8mm以下とすること。

2 2階のバルコニーに三連はしごを用いて消防隊が進入するための地盤面に確保しなければならない活動スペースは、おおむね縦3m、幅1mとし、路面標示は不要とする。

3 上下階操作式の避難器具は、避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目を定める告示(平成8年消防庁告示第2号)第3避難器具の設置方法等を準用する。

4 指導要綱第13条第2号に規定する代替措置が適用となる一つのバルコニーに接する戸数が5以上の建物については、次のとおりとする。

(1) 上下階操作式の避難器具は、2箇所以上とすること。

(2) バルコニーは、両端から進入できる構造とすること。

(検査項目等)

第12条 中間検査及び完成検査の項目等は、別紙5によるものとする。

(各施設の詳細)

第13条 各施設の詳細は、別紙及び別図による。

附則

(施行期日)

1 この基準は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和6年3月31日までの開発行為に伴う同意については、従前の例による。

附属図表一覧

別紙1 防火水槽の構造基準

別紙2 プールに設ける採水口の構造基準

別紙3 地中ばり水槽の構造基準

別紙4 配管口径算定要領

別紙5 中間検査項目及び完成検査項目

別図1 防火水槽標識(現場打ち鉄筋コンクリート水槽、二次製品水槽及び地中ばり水槽)

別図2 消防水利標識(プール等)

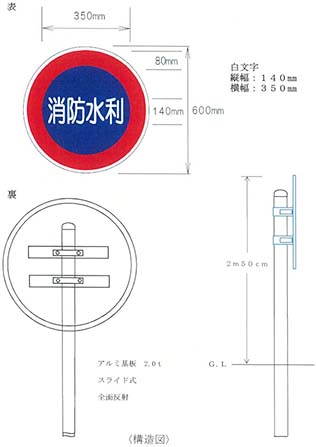

別図3 消防はしご車水平使用範囲図

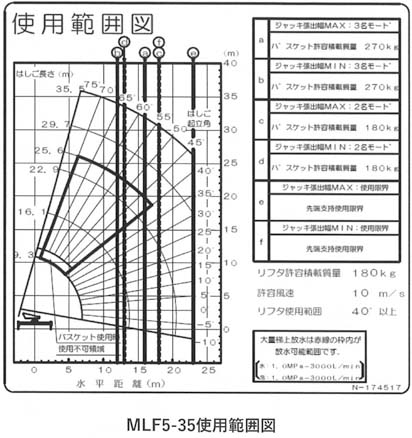

別図4 消防はしご車回転図

別図5 消防活動空地に係る路面標示

別図6 消防活動空地標識

別図7 採水口

別図8 採水口(開閉弁付)

別図9 地中ばり水槽

別図10 充水限度の表示

別図11 地中ばり水槽表示

別図12 兼用水槽

別図13 採水口併設地中ばり水槽

別図14 給水口が集中ピット内に入る場合の設置例

別紙1 防火水槽の構造基準

第1 防火水槽の構造は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防火水槽の貯水量は、常時40m3以上の水量が確保でき、耐震性を有する地下式有蓋で、かつ、漏水防止が完全であること。

(2) 原則として地下式とすること。

(3) 吸管投入口の直下に、深さ50cm以上のピットを設けること。

(4) 水槽底の深さは、底設ピット部分を除き、地表面から4.5m以内であること。

(5) 吸管投入口は、消防車両が容易に部署できる位置に2か所設け円形とし、その直径は60cm以上であること。ただし、構造及び位置的に吸管投入口を設けることが困難なときは、消防隊専用採水口とすることができること。

(6) 上積荷重は、自動車荷重(T―14~T―25荷重)を考慮すること。

(7) 吸管投入口の鉄蓋については想定される上積荷重に十分耐えられるものとし、黄色の塗装「防火水槽」の表示が施され、安全性に留意したもので転落防止、自動ロック付とし、消防組合が保有する開閉器具にて対応できるものとすること。

(8) タラップについては、ステンレス製又は防錆処置を施したものを1か所設置すること。

(9) 防火水槽は財団法人日本消防設備安全センター(以下「センター」という。)が示す「耐震性貯水槽の設計手引き及び管理マニュアル」に準じたものとすること。

第2 防火水槽に消防隊専用採水口を設けるときは、次に掲げるとおりとする。

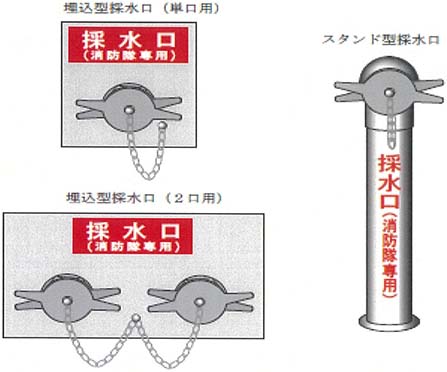

1 採水口(別図7及び別図8)

(1) 消防車両が、容易に採水口に部署できること。

(2) 採水口は、原則として2口以上(100m3水槽の場合は4口以上)設け、取付けの高さは、地盤面から結合部の中心まで0.5m以上1.0m以下とし、採水口相互間はおおむね30cm離すこと。

(3) 材質は、JIS H5111(青銅鋳物)に適合するもの又はこれと同等以上のものとし、結合部は呼び径75mmのめねじとし、JIS B9912(消防用ねじ式結合金具の結合寸法)に適合し、覆冠を設け、面板等に「採水口」と表示すること。

2 導水管

専用導水管は2個以上設置するものとし、耐食性を有するものであることのほか次によること。

(1) 導水管は、採水口1口ごとの単独配管とすること。

(2) 導水管の口径は、毎分1m3以上取水できるものであること。

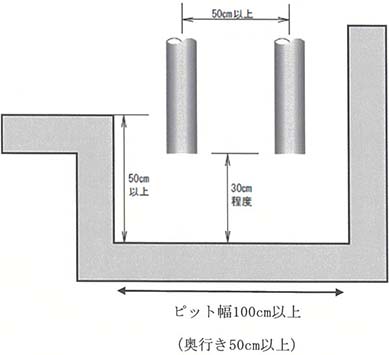

(3) 吸水口は、集水ピット内とし、集水ピット床面より30cm程度離すとともに吸水口相互間は50cm以上離すこと。(別図14)

(4) 材質は、SUS 304TPDステンレス鋼鋼管、JWWA K144(日本水道協会規格品)又はPWA001(配水ポリエチレン管協会規格品)に定める水道配水用ポリエチレン管(PE)とし、PE継手についてはJWWA K145又はPWA002(同規格品)のうちEF継手のものを使用する。なお、PEは屋外の露出部分に使用しないこと。

(5) 配管は必要に応じた腐食を防止するための措置を施すこと。

3 通気管

(1) 通気管は口径100mm以上(100m3水槽の場合は150mm以上)とし、先端は180度曲げ、異物の混入を防止するための網を設けること。

(2) 通気管の材質は、原則としてJIS G3452(配管用炭素鋼鋼管「白ガス管」)に適合するもの又はこれと同等以上(ステンレス鋼鋼管等)のものとすること。なお、白ガス管で架空配管する部分は、外面の腐食を防止するための塗装をし、埋設配管する部分は、防食テープ等により措置すること。

4 点検口

点検のためのマンホールを1か所以上設けること。

5 その他導水装置併設地中ばり水槽の構造基準(別紙3)に準ずる。

第3 防火水槽の設置場所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路に面し、消防車両から防火水槽の吸管投入口まで、おおむね5m以内とすること。

(2) 用地は原則として、その上面をコンクリート又はアスファルト舗装仕上げ等とすること。ただし、帰属する水槽については、関係する市町村の指示に従い、仕上げを行うこと。

(3) 防火水槽の吸管投入口又は採水口付近の見やすい位置に、基準どおり標識(別図1)を設置すること。

(4) 駐車場、駐輪場の地下に設置する場合は、取水部分(吸管投入口及び採水口)が障害物の影響を受けない位置であること。

(5) 私設防火水槽については、通路上の設置を可能とすること。

別紙2 プールに設ける採水口の構造基準

第1 位置

消防車両が容易に採水口に部署できること。

第2 構造

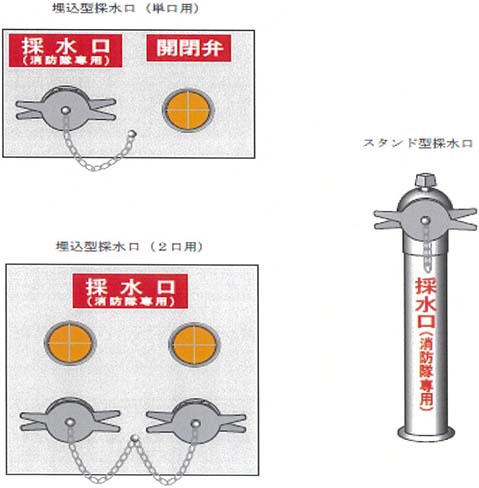

1 採水口は、次によること。(別図8)

(1) 原則として、2口以上(100m3以上の場合は4口以上)設けること。

(2) 取り付け高さは、地盤面から結合部の中心まで、0.5m以上1.0m以下とすること。

(3) 採水口相互間は、おおむね30cm離すこと。

(4) 材質は、JIS H5111(青銅鋳物)に適合するもの又はこれと同等以上のものとし、結合部は呼び径75mmのめねじとし、JIS B9912(消防用ねじ式結合金具の結合寸法)に適合すること。

(5) 覆冠を設け、面板等に「採水口」と表示すること。

2 導水管は、次によること。

(1) 採水口1口ごとの単独配管(口径100mm以上)とすること。

(2) 消防車両を使用して、1m3/min以上の取水ができるようにすること。

(3) 材質は、SUS 304TPDステンレス鋼鋼管、JWWA K144(日本水道協会規格品)又はPWA001(配水ポリエチレン管協会規格品)に定める水道配水用ポリエチレン管(PE)とし、PE継手についてはJWWA K145又は、PWA002(同規格品)のうちEF継手のものを使用すること。

なお、PEは屋外の露出部分に使用しないこと。

(4) 配管は必要に応じた腐食を防止するための措置を施すこと。

第3 消防水利標識

屋外の採水口付近の見やすい位置に、基準どおり設置すること。なお、設置場所については、協議の上決定すること。(別図2)

別紙3 地中ばり水槽の構造基準

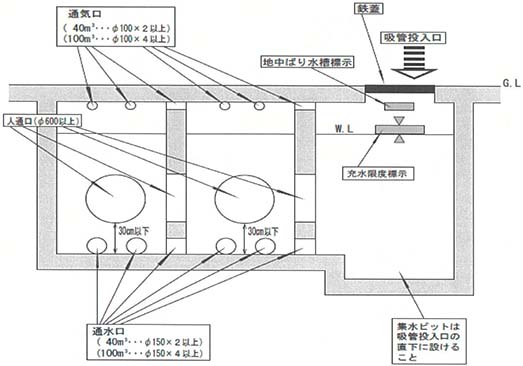

第1 地中ばり水槽(別図9)

1 位置

消防車両が容易に進入、部署でき、消防活動上支障のない位置に設置し常時使用可能な状態とすること。

2 容量

常時、40m3以上の水量が確保できること。

3 構造

(1) 水槽底までの深さは、底設ピット部分を除き、地表面から4.5m以内であること。

(2) 水槽内には、給水管、排水管、電気配管等他用途の配管を通さないこと。

(3) 内部仕上げは、床及び壁を全体防水措置するものとし、上階が居室等の場合は必要に応じて、天井に防湿工事を施すこと。

(4) 吸管投入口は、消防車両が容易に部署できる位置に2か所設け円形とし、その直径は60cm以上であること。吸管投入口の鉄蓋については想定される上積荷重に十分耐えられるものとすること。

(5) 吸管投入口を設けない場合は、採水口及び点検口を設けること。

ア 採水口は第3により設けること。

イ 点検口は直径50cm以上とし、点検に際し支障のない位置とすること。また、点検口に設けるマンホール鉄蓋は、原則として防水型とし、容易に開放できない構造とすること。

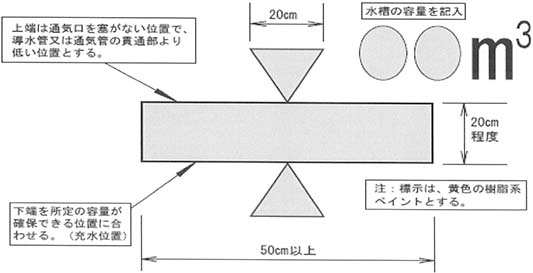

(6) 過剰充水による水損の防止措置

ア 吸管投入口及び点検口から確認できる壁面に充水の最高限度、充水量を樹脂系の黄色のペイントで標示すること。(別図10)

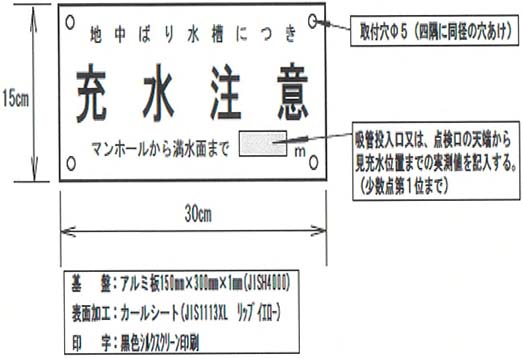

イ 地中ばり水槽である旨と、マンホールから満水面までの距離を記載した標示板を、吸管投入口及び点検口付近の水槽内に設置すること。(別図11)

(7) 原則として給水栓(自動給水を含む。)は設置しないこと。

(8) 水槽内には、原則として点検のためのタラップを設けること。構造上、設置することが困難な場合は、この限りでない。タラップを設ける場合は、ステンレス製又は防錆性能を有するものとする。

4 消防水利標識

屋外の吸管投入口又は採水口付近の見やすい位置に、基準どおり設置すること。(別図1)

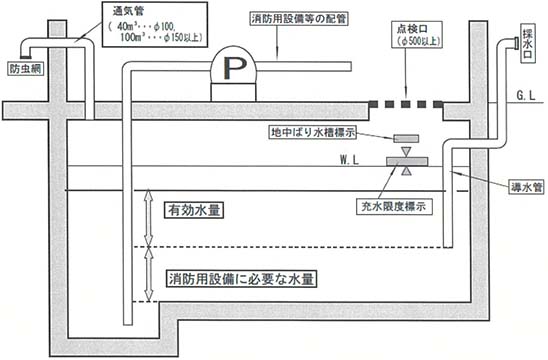

第2 兼用水槽(別図12)

原則認めないが、兼用水槽でないと設置できない場合に限り認める。ただし、位置、容量及び構造は、第1(第1.3(2)を除く。)によるほか、次のとおりとすること。

(1) 容量は、消防法(昭和23年法律第186号)で定める消防用設備等の必要な水量と40m3を合算した水量以上とすること。

(2) 構造は、消防水利として40m3以上活用した後も、消防法で定める消防用設備等に必要な水量が確保されていること。

(3) 必要により給水栓を設置してもよいこと。

第3 採水口(別図13)

1 位置

消防車両が容易に採水口に部署できること。

2 構造

(1) 採水口は、次によること。

ア 原則として、2口以上(100m3水槽の場合は4口以上)設けること。

イ 取り付け高さは、地盤面から結合部の中心まで0.5m以上1.0m以下とすること。

ウ 採水口相互間は、おおむね30cm離すこと。

エ 材質は、JIS H5111(青銅鋳物)に適合するもの又はこれと同等以上のものとすることとし、結合部は呼び径75mmのめねじとし、JIS B9912(消防用ねじ式結合金具の結合寸法)に適合すること。

オ 覆冠を設け、面板等に「採水口」と表示すること。(別図7)

(2) 導水管は、次によること。

ア 採水口1口ごとの単独配管(口径100mm以上)とすること。

イ 消防車両を使用して、1m3/min以上の取水ができるようにすること。なお、口径の算定にあっては「配管口径算定要領」によること。(別表)

ウ 吸水口は、集水ピット内とし、集水ピット床面から30cm程度離すとともに、吸水口相互間は50cm以上離すこと。(別図14)

エ 材質は、SUS 304TPDステンレス鋼鋼管、JWWA K144(日本水道協会規格品)又はPWA001(配水ポリエチレン管協会規格品)に定める水道配水用ポリエチレン管(PE)とし、PE継手についてはJWWA K145又はPWA002(同規格品)のうちEF継手のものを使用する。なお、PEは屋外の露出部分に使用しないこと。

オ 配管は必要に応じた腐食を防止するための措置を施すこと。

(3) 外部への通気管は、次によること。

ア 口径は、100mm以上(100m3水槽の場合は150mm以上)とすること。

イ 先端は180度曲げ、異物の混入を防止するための網を設けること。

ウ 材質は、原則としてJIS G3452(配管用炭素鋼鋼管「白ガス管」)に適合するもの又はこれと同等以上(ステンレス鋼鋼管等)のものとすること。なお、白ガス管で架空配管する部分は、外面の腐食を防止するための塗装をし、埋設配管する部分は、防食テープ等により措置すること。

(4) 逆止弁、止水弁、水抜弁等は、次によること。

ア 飲料用受水槽等に導水装置を設置する場合は、必ず逆止弁及び止水弁を設けるとともに必要により水抜弁を設けて水が滞留しない構造とすること。

イ 水抜弁又は空気抜弁は、点検に容易な位置とすること。

ウ 止水弁を設ける場合は、採水口付近とし、必要に応じてその旨表示すること。

別紙5 中間検査項目及び完成検査項目

第1 指導要綱第17条第1項に定める中間検査の項目

1 地中ばり水槽

(1) くり石、基礎コンクリート施工状況及び位置の確認(写真可)(地中ばりにあっては、この限りでない。)

(2) 位置の確認、型枠組立て後、縦、横、スラブの配筋結策完了時の配筋及び内容量の状況(写真可)

(3) コンクリート打ち施工後、型枠撤去した時点でのコンクリート仕上げ及びピット部の状況

(4) 点検口の状況

(5) 通気口、人通口及び通水口の取付け状況

(6) 防水モルタルの仕上げ及びタラップ等の取付け状況

(7) 消防隊専用採水口を有するもの

ア 導水管及び通気管等の取付け状況

イ 採水口金具の取付け状況

2 防火水槽(二次製品防火水槽)

(1) くり石、基礎コンクリート施工状況(写真可)及び据付位置(墨出)の確認(写真可)

(2) 本体据付、防水処置及びタラップ等の取付け状況

3 消防車両進入路及び消防活動用空地

(1) 位置の状況

(2) 進入路及び有効幅員の状況

(3) 道路すみ切りの状況

(4) 進入路の乗り上げ段差、登坂部勾配及び路盤支持力の状況

(5) 空地の路盤支持力、幅員及び部署位置勾配の状況

4 消防活動用空地の代替

(1) 代替施設及び設備の位置状況

(2) 活動空間の状況

5 消防隊専用採水口

(1) 導水管及び通気管等の取付け状況

(2) 採水口金具の取付け状況

6 プール等

(1) 導水管の取付け状況

(2) 採水口金具の取付け状況

第2 指導要綱第17条第2項に定める完成検査の項目

1 地中ばり水槽

(1) 鉄蓋及び転落防止装置等の取付け状況

(2) 標識等の設置及び路面標示状況

(3) 水槽内部の各標示の取付け状況

(4) 消防隊専用採水口を有するもの

ア 採水口金具の取付け状況

イ 消防車両による揚水確認

2 防火水槽(二次製品防火水槽)

(1) 鉄蓋及び転落防止装置等の状況

(2) 標識等の設置及び路面標示状況

3 消火栓

(1) 設置位置の状況

(2) ブロック施工状況

(3) 枠及び蓋の取付け状況

(4) 路面標示状況

4 消防隊専用採水口

(1) 消防車両による揚水確認

(2) 標識等の設置状況

5 消防活動用空地の代替

(1) 代替施設及び設備の設置状況

(2) 活動空間及び活動経路の確認

6 消防活動用空地等

(1) 進入路、空地等の構造状況

(2) 消防はしご車等の活動に支障となる障害物等の状況確認

(3) 建築物へのはしご着梯状況

(4) 標識等の設置及び路面標示状況

7 プール等

(1) 消防車両による揚水確認

(2) 標識等の設置状況

別図1 防火水槽標識(現場打ち鉄筋コンクリート水槽、二次製品水槽及び地中ばり水槽)

別図2 消防水利標識(プール等)

別図3 消防はしご車水平使用範囲図

別図4 消防はしご車回転図

別図5 消防活動空地に係る路面標示

別図6 消防活動空地標識

別図7 採水口

別図8 採水口(開閉弁付)

別図9 地中ばり水槽

別図10 充水限度の表示

別図11 地中ばり水槽表示

別図12 兼用水槽

別図13 採水口併設地中ばり水槽

別図14 吸水口が集中ピット内に入る場合の設置例