○大阪南消防組合分限処分指針

平成25年7月1日

指針第1号

(趣旨)

第1条 この指針は、職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項に規定する分限処分を行う場合の手続き等を定め、公務の適切かつ能率的な運営を確保するとともに、恣意的な処分を排除し、分限制度の趣旨に沿った適切かつ合理的な判断を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(1) 勤務実績不良等 勤務実績不良又は適格性欠如をいう。

(2) 対象職員 勤務実績不良等に該当する可能性のある職員をいう。

(3) 所属長 各課長、分署長又は出張所長をいう。

(4) 委員会 分限懲戒等審査委員会をいう。

(分限処分の事由と内容)

第3条 任命権者は、職員が次の各号に該当すると認められる場合は、それぞれに定める処分を行うことができる。

(1) 勤務実績不良(法第28条第1項第1号関係) 免職又は降任

職員が担当すべきものとして割り当てられた職務内容を遂行してその職責を果たすべきであるにもかかわらず、その実績があがらない場合をいい、当該職員の出勤状況や勤務状況が不良な場合もこれに当たる。

(2) 心身の故障(法第28条第1項第2号関係) 免職又は降任

将来回復の可能性のない、又は分限休職期間中には回復の見込みの乏しい長期の療養を要する疾病のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 適格性欠如(法第28条第1項第3号関係) 免職又は降任

簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に起因してその職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合

(4) 受診命令違反(法第28条第1項第3号関係) 免職

病気休職の期間が満了するため又は勤務実績不良若しくは適格性欠如の状態が心身の故障に起因することが疑われるため、医師の診断を受けることを命令したにもかかわらず、これに従わない場合

(5) 行方不明(法第28条第1項第3号関係) 免職

原則として1か月以上にわたり行方不明となった場合

(勤務実績不良又は適格性欠如の職員への対応)

第4条 勤務実績不良等に該当する可能性のある対象職員には、次の各号の対応を行う。

(1) 職場における指導等

ア 所属長は、対象職員に対し、勤務実績の改善を図るため又は問題行動を是正させるための注意・指導を繰り返し行うほか、必要に応じて、担当職務の見直し、研修等を行うなどして、勤務実績不良等の疑いを抱かせる状態が改善されるように努める。

イ 所属長は、対象職員の問題行動、特に、仕事上の失敗・トラブル・第三者からの苦情等の具体的な事実が発生した場合には、その都度、詳細に記録を作成する。また、注意・指導等の措置を行った場合は、その内容を記録する。

(2) 人事企画課による面談の実施等

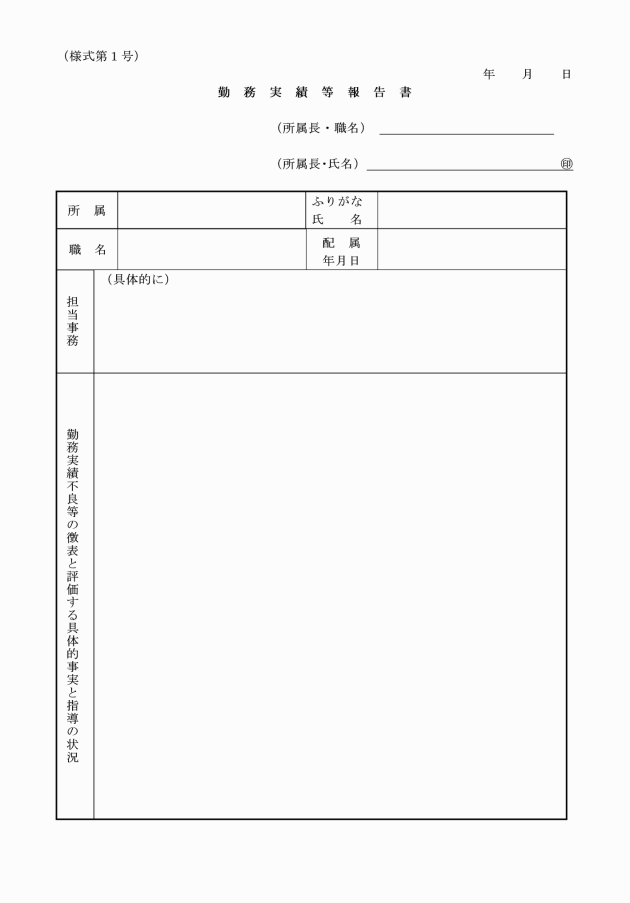

ア 所属長は、一定期間、職場における指導を行ったにもかかわらず、対象職員の状態が改善されない場合には、勤務実績等報告書(様式第1号)を人事企画課に提出する。

イ 人事企画課は、勤務実績等報告書をもとに、所属長立会いのもと対象者との面談を実施する。

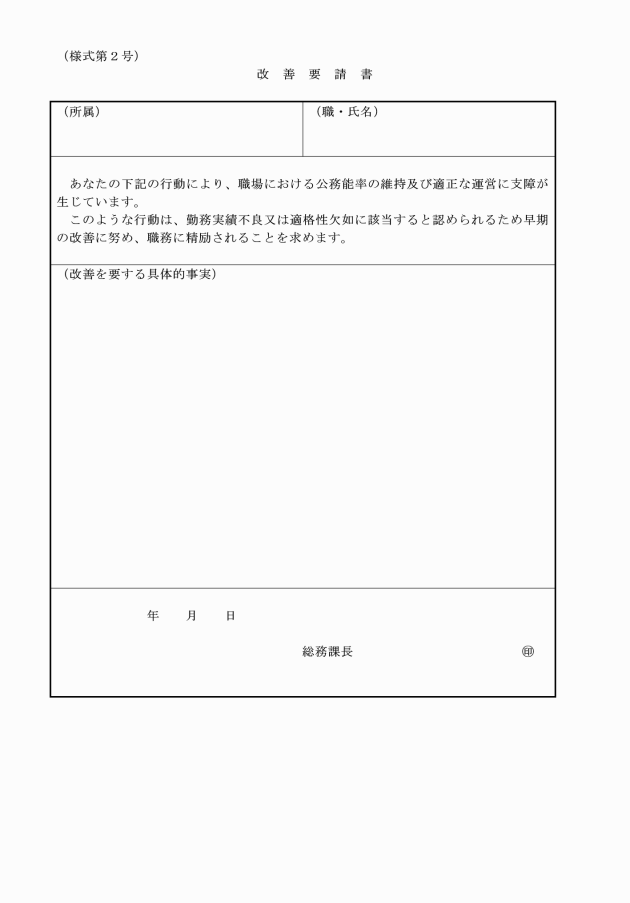

ウ 面談の結果、勤務実績不良等の状態の改善及び是正が必要と認められる場合、人事企画課は、対象者に対する改善目標の設定を行い、対象者に改善要請書(様式第2号)を交付する。

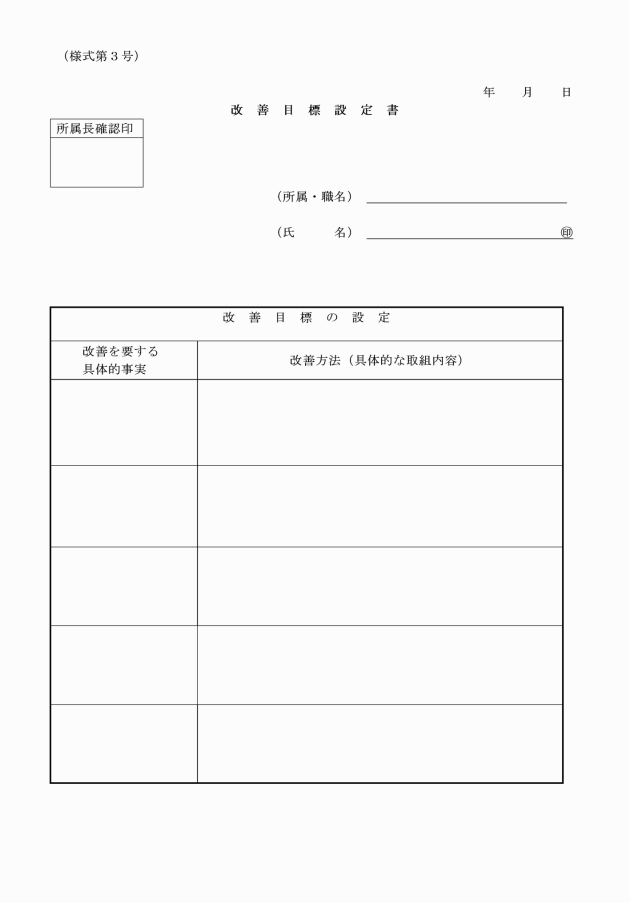

エ 人事企画課は、改善要請書を交付した職員に対し改善目標設定書(様式第3号)を提出させ、適宜指導を行いその改善を求める。

(3) 警告書の交付等

ア 改善要請書を交付し、一定期間(原則3か月とする。)が経過した後、人事企画課と所属長は、対象職員の改善の状態について協議を行う。

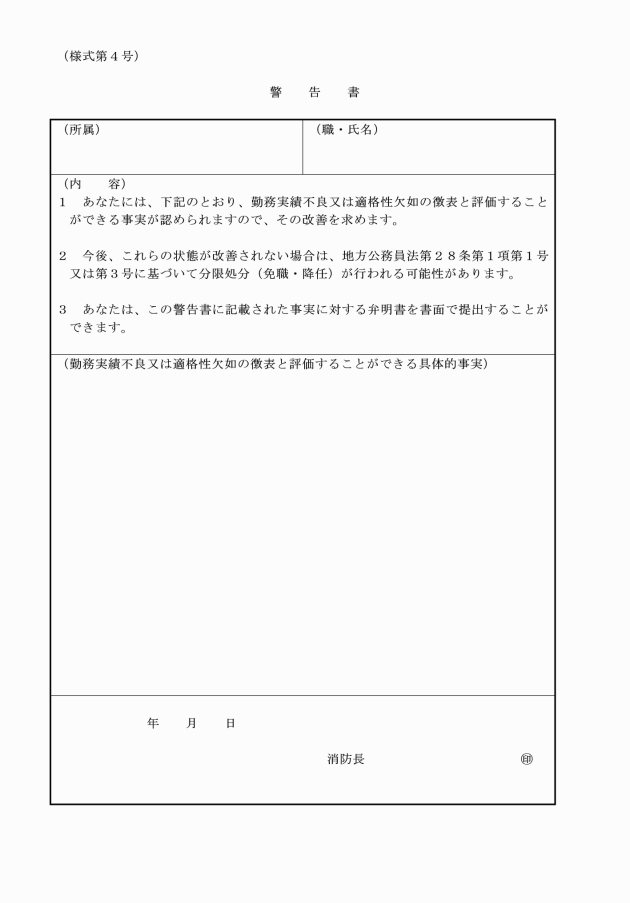

イ 所属長との協議において対象職員の状態に改善がみられないと判断した場合、人事企画課は、法第28条第1項の規定に基づく分限処分が行われる可能性のある警告書(様式第4号)を対象者に交付する。

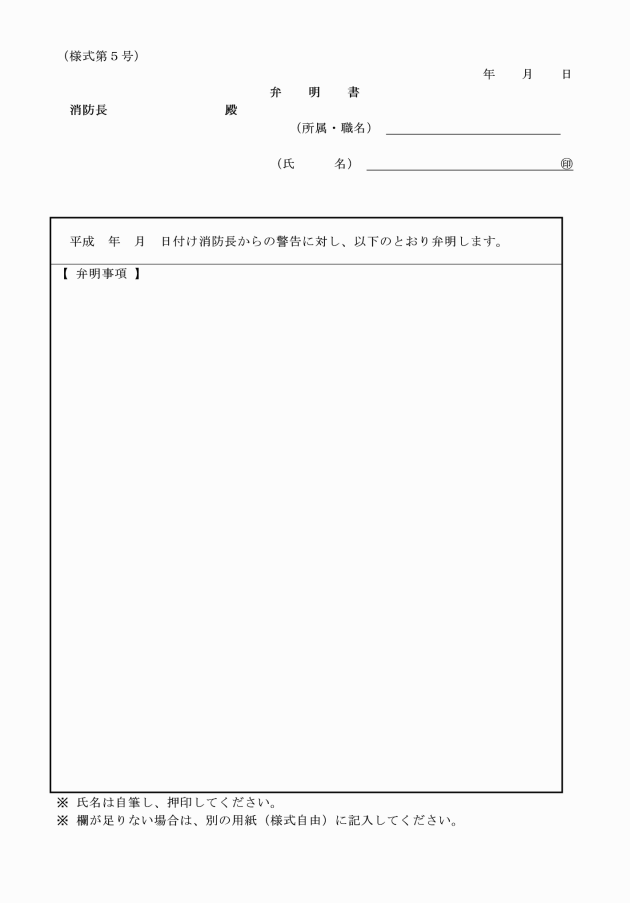

ウ 対象者に警告書を交付した場合には、当該職員に弁明書(様式第5号)により弁明する機会を与える。

(4) 警告書交付後の観察

ア 人事企画課及び所属長は、警告書交付後も、一定期間(原則3か月とする。)、注意・指導等を行いつつ、勤務実績不良等の状態が改善されているかどうか、注意深く観察・確認を行う。

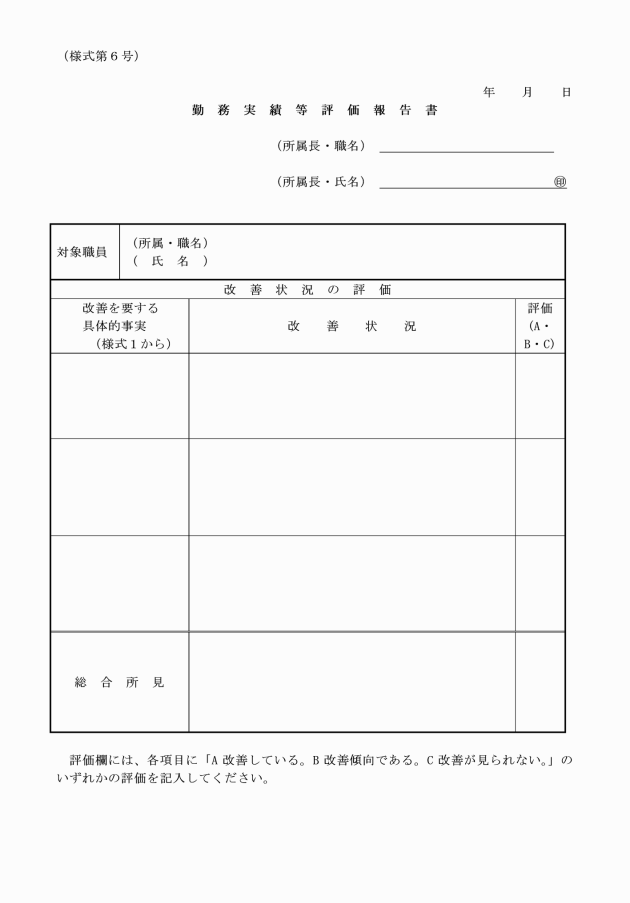

イ 所属長は、上記期間の観察・確認結果を勤務実績等評価報告書(様式第6号)に記録し、期間終了後人事企画課に提出する。

(5) 分限処分の検討

ア 人事企画課と所属長は、勤務実績等評価報告書をもとに、対象職員の状態が改善されたかどうかの協議を行う。

イ 人事企画課は、対象職員の勤務実績不良等の状態が改善されていない又は改善が困難と認められると判断した場合は、法第28条第1項第1号又は第3号の規定による分限処分の可否等について委員会の審査に付す。

ウ 委員会は、審査結果を任命権者に報告する。

2 留意事項

(1) 分限処分の判断基準

ア 降任 下位の職であれば良好な職務遂行が期待できると判断するとき

イ 免職 下位の職でもそれが期待できないと判断するとき

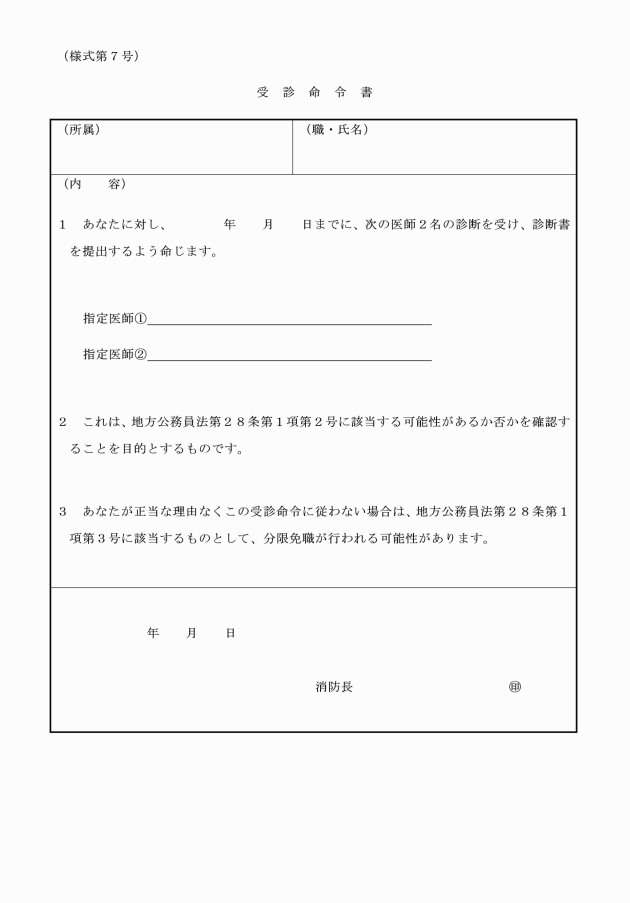

(2) 問題行動が心身の故障に起因すると思われる場合 対象職員の勤務実績不良等の状態が心身の故障に起因すると思われる場合には、人事企画課は医師の診断を受けることを促す。この場合において、対象職員が再三にわたりこれに従わなかったときは、受診命令書(様式第7号)を交付して受診を命ずる。

(3) 行為の態様等に応じた手続きの省略 問題行動の態様や業務への影響等によっては、任命権者の判断と責任に基づいて、裁量の範囲内で、警告書の交付などの手続を省略することができる。

(心身に故障がある職員への対応)

第5条 心身の故障に該当する可能性のある職員には、次の各号の対応を行う。

(1) 職場における対応 所属長は、職員の病気休暇や病気休職の状況を把握し、人事企画課へその状況を報告する。

(2) 人事企画課における対応 次のいずれかに該当すると見込まれる職員に対して、所属長の立会いのもと面談を実施し、当該職員に対して分限処分に該当するか否かを判断するため、医師2名を指定して受診を促す。この場合において、当該職員が受診勧奨に従わない場合には、受診命令書(様式第7号)を交付して受診を命ずる。

ア 3年間の病気休職の期間が満了するにもかかわらず、病状が回復せず、今後も職務遂行に支障があると認められる場合

イ 病気休職中であって、今後回復して職務遂行可能となる見込みがない場合

ウ 病気休職と短期間の出勤とを繰り返してそれらの期間の累計が3か年を超え、そのような状態が今後も継続して、職務の遂行に支障があると見込まれる場合

(3) 分限処分の検討

ア 指定した医師2名によって、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があり、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障がある、又はこれに堪えないとの診断がなされた場合には、人事企画課は法第28条第1項第2号の規定による分限処分の可否について委員会に付す。

イ 指定した医師2名のうち、少なくとも1名が上記の診断をしなかった場合には、人事企画課及び所属長は、当該職員及び産業医等と相談の上、円滑な職場復帰を図っていくなどの対応を行う。ただし、当該職員が職に必要な適格性を欠くと認められる場合には、法第28条第1項第3号の規定による分限処分(降任の処分に限る。)の可否について委員会に付す。

ウ 委員会は、審査結果を任命権者に報告する。

2 留意事項

(1) 分限処分の判断基準

ア 降任 現在の職では職務の執行に重大な支障が生じるが、下位の職では職務の執行が可能と判断されるとき。

イ 免職 職務を遂行できる見込みがないとき。

(2) 医師による適切な診断を求める努力 心身の故障の回復の可能性の判断は、医師の専門的診断に基づく必要があるが、職場の実態や職員の職場における実情等について、診断する医師の十分な理解を得ることなどを通じて、適切な診断を求めていく努力を行うこととする。

(3) 複数の異なる内容の心身の故障が原因の場合 病気休暇や病気休職を繰り返してその累計が3か年を超える場合であっても、例えば、精神疾患の病状が回復し職場復帰した後に交通事故による外傷によって病気休職等とされた場合のように、当該病気休職等の原因である心身の故障の内容が明らかに異なるときには、この事例には該当しないものとして取り扱うものとする。

(受診命令に従わない職員への対応)

第6条 人事企画課は、受診命令書を交付したにもかかわらず、職員がこれに従わない場合には、法第28条第1項第3号の規定による分限処分(免職の処分に限る。)の可否について、委員会の審査に付す。

2 この分限免職は、法第28条第1項第3号に基づく処分であるから、職員が正当な理由なく受診命令を拒否したことのほか、次の各号に掲げることを客観的資料により確認して行うことが必要となる。

(1) 当該職員が有していると思われる疾患又は故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない状況にあると認められること。

(2) 受診命令拒否その他の行動、態度等から、当該職員がその職に必要な適格性を欠くと認められること。

(行方不明職員への対応)

第7条 職員が行方不明となった場合には、次の各号の対応を行う。

(1) 職場における対応 所属長は、職員が行方不明となった場合には、直ちに人事企画課に報告する。

(2) 人事企画課における対応 当該職員が行方不明となった日から原則として1か月を経過した場合、法第28条第1項第3号の規定による分限処分(免職の処分に限る。)の可否について、委員会の審査に付す。

2 被処分者となる職員の所在を知ることができないときには、大阪南消防組合公告式条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に、処分内容を掲示する。

附則

この指針は、平成25年7月1日から施行する。

附則(令和6年9月11日指針第1号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

参考 勤務実績不良又は適格性欠如に該当する可能性のある事実の例

勤務実績不良又は適格性欠如に該当する可能性のある事実の例としては、次のようなものがある。なお、個々の例の中には、同時に懲戒処分の対象となる事実も含まれている。

(1) 勤務を欠くことにより職務を遂行しなかった。

① 長期にわたり又は繰り返し勤務を欠いたり、勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた。

ア 連絡なしに出勤しなかったり、いわゆる遅刻・早退をした。

イ 病気休暇、年次休暇が不承認となっているにもかかわらず、病気等を理由に出勤しなかった。

ウ 上司の指示を無視し、資料整理に従事する等と称して出勤しなかった。

② 業務と関係のない用事で度々無断で長時間席を離れた。

ア 事務室内を目的もなく歩き回り、自席に座っていることがほとんどなかった。

イ 勤務時間中に(席を外して)職場外に長時間私用電話をした。

(2) 割り当てられた特定の業務を行わなかった。

所属する係の所掌業務のうち、自分の好む業務のみを行い、他の命ぜられた業務を行わなかった。

(3) 不完全な業務処理により職務遂行の実績があがらなかった。

① 業務のレベルや作業能率が著しく低かった。

ア 業務の成果物が著しく低かった。

イ 事務処理数が職員の一般的な水準に比べ著しく劣った。

② 業務ミスを繰り返した。

計算業務を行うに当たって初歩的な計算誤りを繰り返した。

③ 業務を1人では完結できなかった。

他の職員と比べて窓口対応等でトラブルが多く、他の職員が処理せざるを得なかった。

④ 所定の業務処理を行わなかった。

ア 上司への業務報告を怠った。

イ 書類の提出期限を守らなかった。

ウ 業務日誌を作成しなかった。

(4) 業務上の重大な失策を犯した。

(5) 職務命令に違反したり、職務命令を拒否した(受診命令の拒否を含む。)

(6) 上司等に対する暴力、暴言、誹謗中傷を繰り返した。

(7) 協調性に欠け、他の職員と度々トラブルを起こした。