○大阪南消防組合火災予防査察規程

平成18年5月10日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5、大阪南消防組合火災予防条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第7号。以下「条例」という。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)第43条第1項、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高圧法」という。)第62条第1項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)第83条第3項並びに第4項の規定に基づく立入検査及び自主検査(以下「査察」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(2) 査察対象物とは、次に掲げるものをいう。

ア 消防対象物 法第2条第3項に定めるものをいう。

イ 危険物施設 法第10条第1項に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所並びに危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

ウ 少量危険物貯蔵取扱所 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)第1条の11に規定する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所等をいう。

エ 指定可燃物貯蔵取扱所 危政令別表第4の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものを貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

キ 火薬類製関係施設 火取法第43条第1項に規定する製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所又は保管場所をいう。

ク 高圧ガス関係施設 高圧法第62条第1項に規定に基づく立入検査の対象となる事務所、営業所、工場、保管場所又は容器検査所をいう。

ケ 液化石油ガス関係施設 液石法第83条第3項の規定に基づく立入検査の対象となる事務所、営業所、工場、保管場所及びその他の業務を行う場所をいう。

(3) 査察員とは、次に掲げるものをいう。

ア 局査察員 消防局予防課及び保安課の職員をいう。

イ 出向査察員 消防局予防課及び保安課より出向を命じられている職員をいう。

ウ 署査察員 消防課予防係の職員をいう。

エ 警備査察員 警備第一課及び警備第二課の職員をいう。

(査察の種別)

第3条 査察の種別は、次に掲げるところによるものとする。

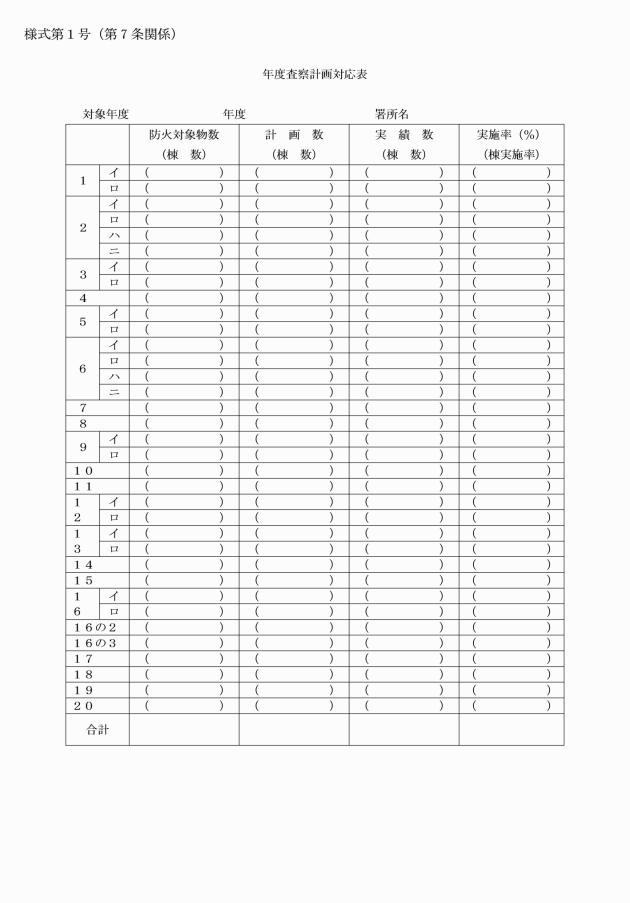

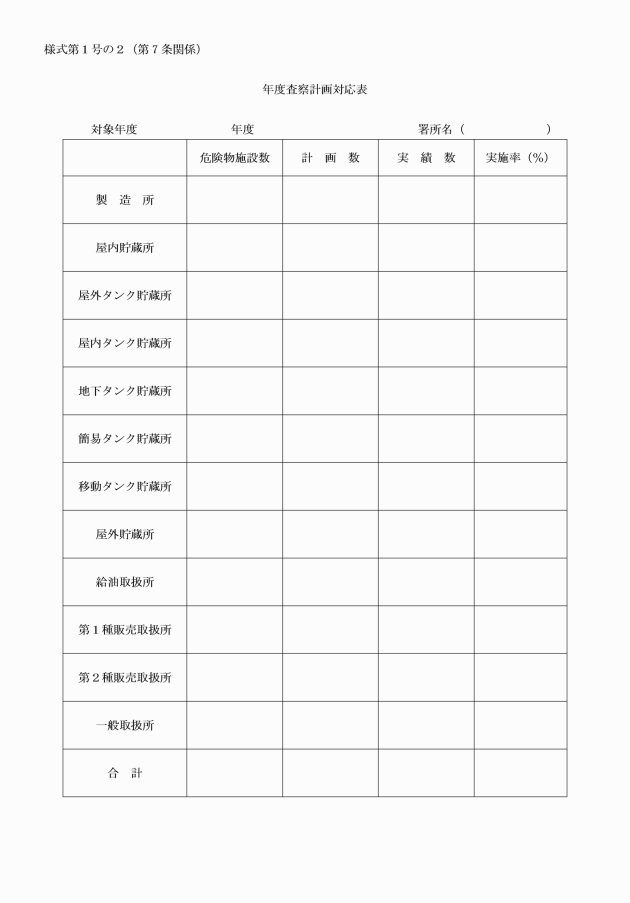

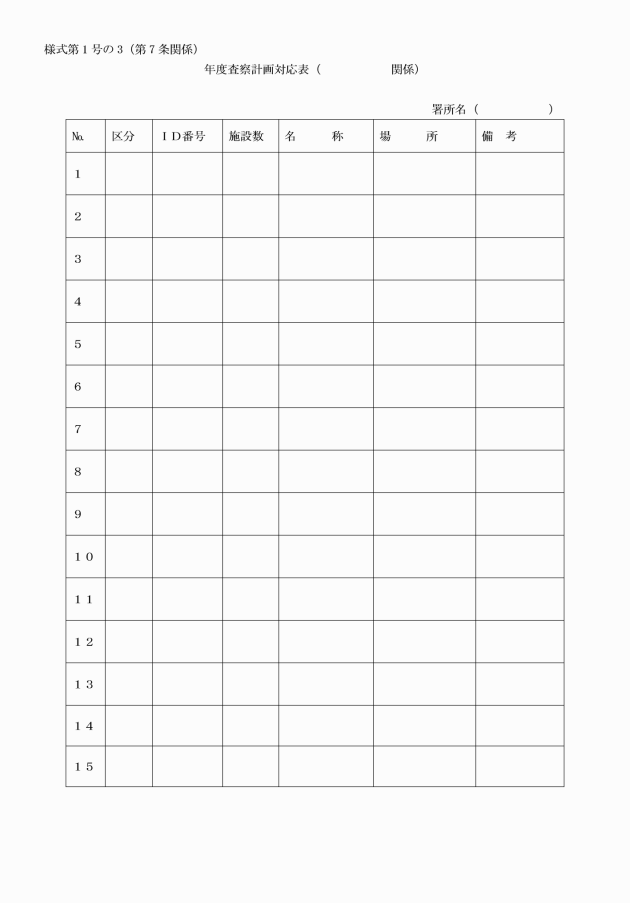

(1) 定期査察

第7条に規定する年度査察計画に基づき、査察対象物の火災予防に関し必要な事項について、用途若しくは設備等を限定して行う査察をいう。

(2) 特別査察

消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が火災予防上特に必要と認めたとき、又は火災予防に関し必要な事項について、用途若しくは設備等を限定して行う査察をいう。

(3) 自主検査査察対象物において、前回の査察結果及び法第17条の3の3に規定する消防用設備等の点検結果に不備がないなど、維持管理が比較的優良と認められるものにおいて、第1号の定期査察に替えて査察対象物の関係者が自ら実施するものをいう。

(査察区分)

第4条 査察の区分は、次のとおりとする。

(1) 全般査察 査察対象物について次条の査察事項の全てを行う査察をいう。

(2) 部分査察 査察対象物について行う全般査察以外の査察をいう。

(査察事項)

第5条 査察は査察対象物における出火危険、延焼危険及び人命危険の排除を主眼として、査察の区分、種類及び査察対象物の状況に応じ、位置、構造、設備並びに管理の状況等について行うものとする。

(査察対象物の区分)

第6条 査察対象物の区分は、用途、規模、火災危険、人命危険等に応じ、大阪南消防組合火災予防査察要綱(平成18年柏原羽曳野藤井寺消防組合要綱第2号)により定める。

(査察指針及び査察計画)

第7条 消防長は、管内情勢に応じた年度査察計画の査察指針を示すものとする。

(指導監督)

第8条 消防長等は、査察員の行う査察、事務処理等について指導監督しなければならない。

(査察の要領)

第9条 査察は、次に掲げる事項に従って行うものとする。

(1) 査察対象物の業態、規模等から判断して必要と認める人員によって行うこと。

(2) 査察対象物関係資料を携行し、不備欠陥事項の改善状況及び対象物の事情変更等を確認してその状況を記録すること。

(3) 必要に応じて、査察対象物に係る関係図書の提示を求めて行うこと。

(査察執行上の留意事項)

第10条 査察員は、次に掲げる事項に留意して査察を行わなければならない。

(1) 常に関係法令に精通し、資質の向上を図るとともに、不備欠陥事項については懇切丁寧に説明して改善の指導を行い、消防関係以外の事項に干渉しないこと。

(2) 態度を厳正にして、言語、動作に注意し、関係者に不快を与えないようにすること。

(3) 関係者、防火管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者、火薬類取扱責任者、高圧ガス製造保安責任者、液化石油ガス販売事業者又はその他責任のある者を立ち合わせて行うこと。

(4) 正当な理由がなく、査察を拒み、妨げ、又は忌避した者があったときは、査察の要旨を説示し、なお応じないときは、その旨を署長、予防課長若しくは保安課長に報告して指示を受けること。

(5) 査察対象物の電気設備、機械設備、化学物質、その他人体に危険のあるものについては特に注意を払い、事故防止に努めること。

(職員の派遣)

第11条 署長は、査察を行う上で特に必要があると認めるときは、消防長に対して局査察員又は出向査察員の応援派遣を要請することができる。

2 消防長は、前項の規定による要請に基づき、必要があると認めるときは、局査察員の応援派遣又は応援を求めた署以外の署長に対し出向職員の応援派遣を指示することができる。

3 前項の規定により応援派遣された局査察員又は出向査察員は、応援派遣先の署長の指揮の下で査察を実施するものとする。

(特別査察隊)

第12条 消防長は、査察を適正に処理し、効果的な行政執行を行うため必要に応じて特別査察隊を編成することができる。

2 前項の特別査察隊の運用にあっては、別に定めるものとする。

(相互連携)

第13条 署長、予防課長及び保安課長は、査察に関して必要に応じ、相互に連絡をとり、査察業務を完遂するため互いに協力するものとする。

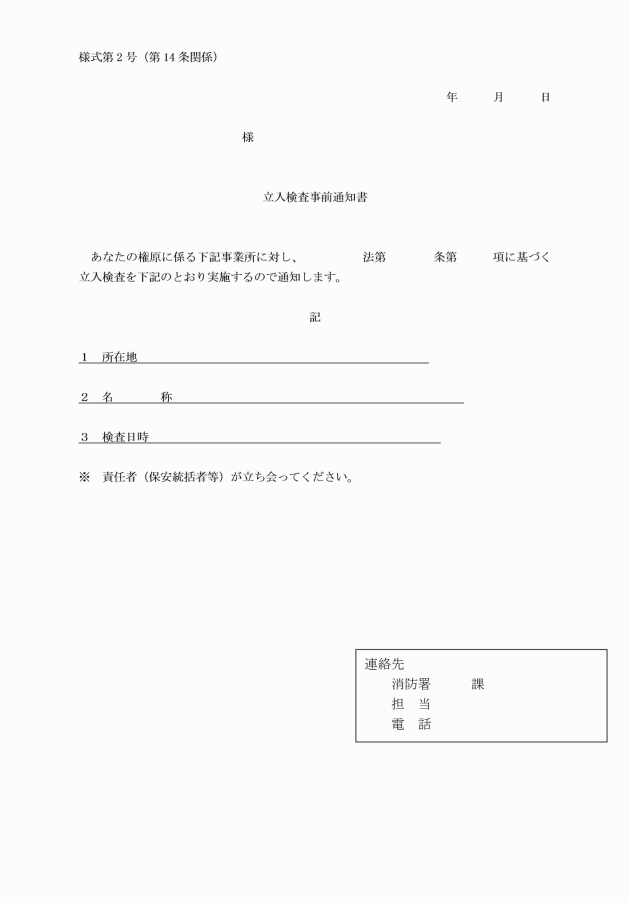

(査察の事前通知)

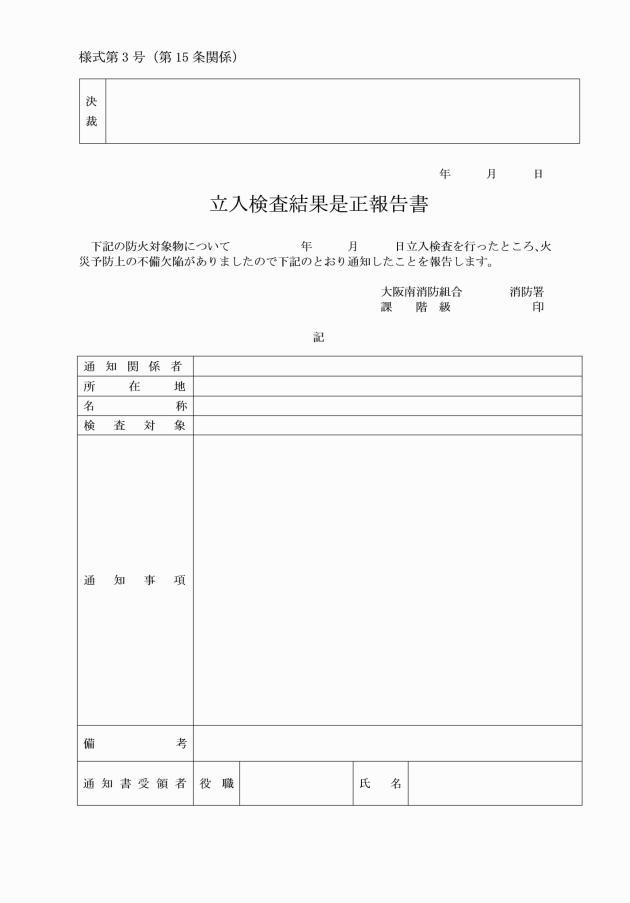

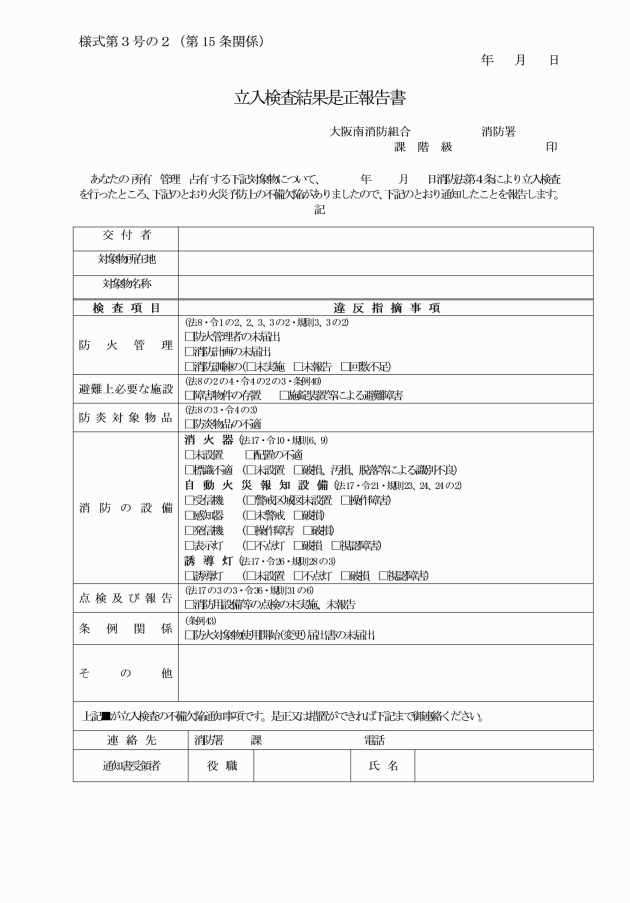

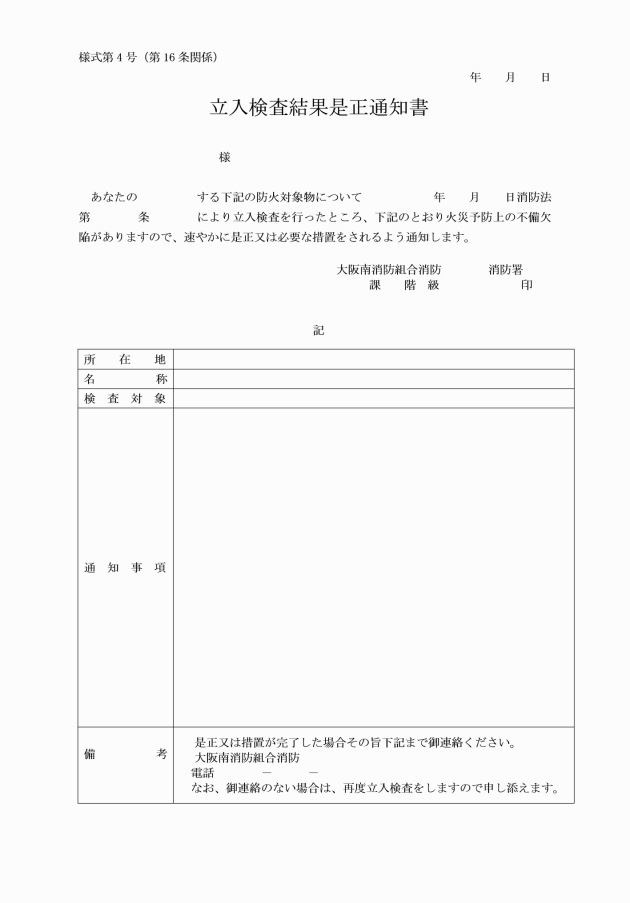

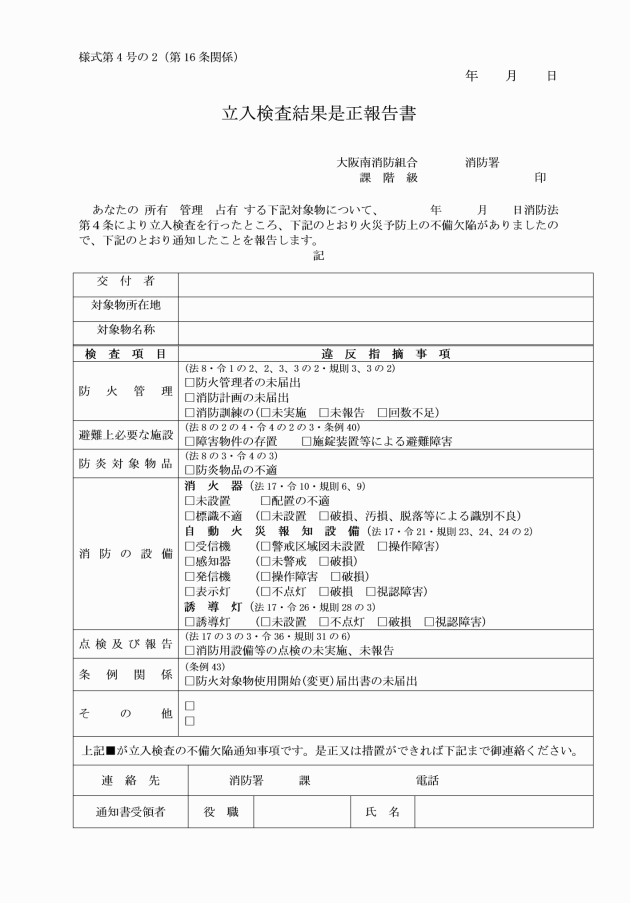

第14条 消防長等は、火取法、高圧法又は液石法の規定に基づき査察を行う場合で必要と認める場合は、立入検査事前通知書(様式第2号)にて行うものとする。

2 前項の是正通知書は、指摘事項を明確にかつ簡潔に記載し、関係者にその内容が伝わるように作成しなければならない。

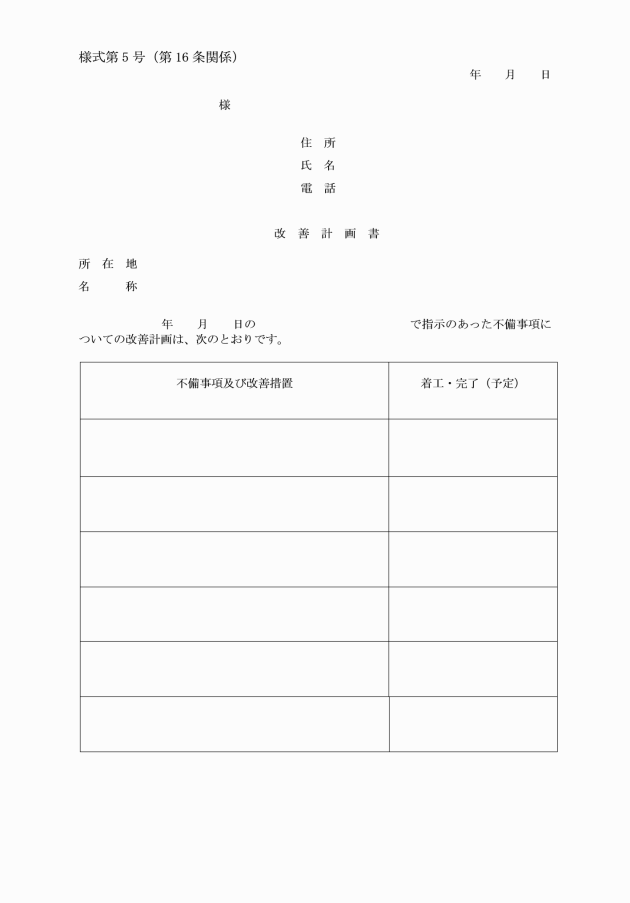

3 通知した指摘事項について、改善に関する計画又は報告を求める必要があるときは、改善計画書(様式第5号)の提出を求め、改善の指導を行わなければならない。

(違反処理)

第17条 消防長等は、関係者が前条の指示事項を履行せず、違反処理が必要と認められるものについては、違反処理規程に従い、違反処理を行うものとする。

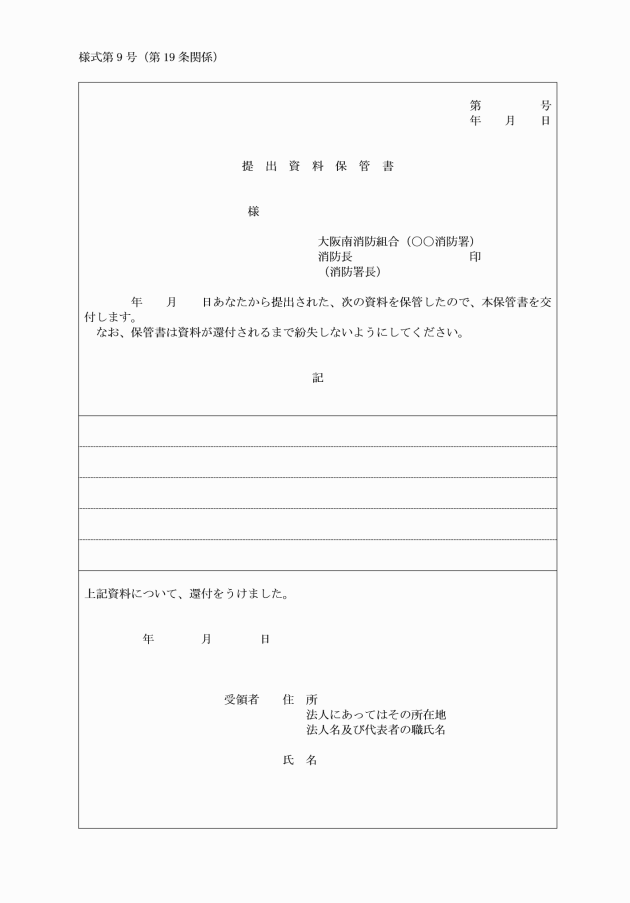

(資料提出命令)

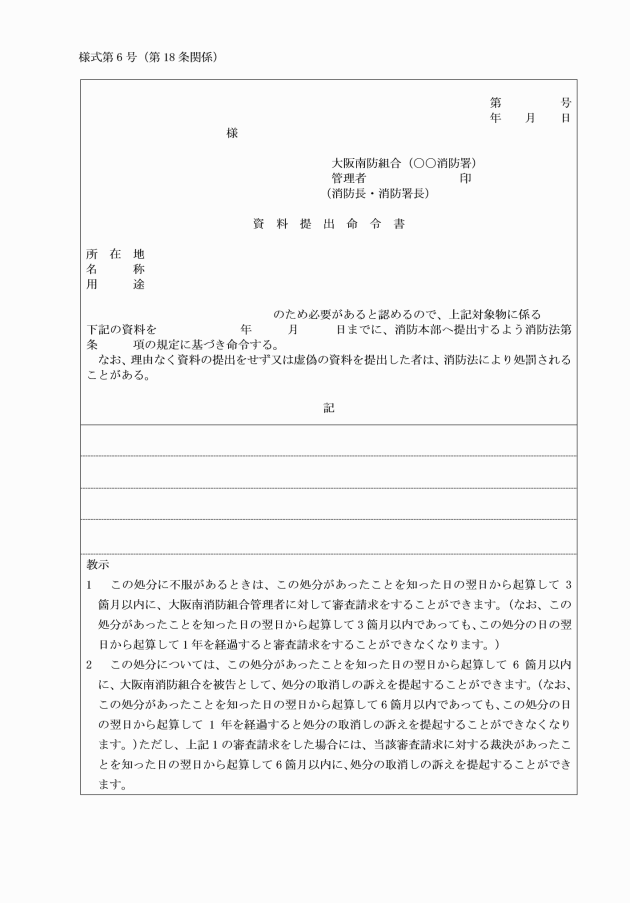

第18条 消防長等は、火災予防のため必要があると認めるときは、関係者に対して任意に必要な資料提出を求めるものとする。

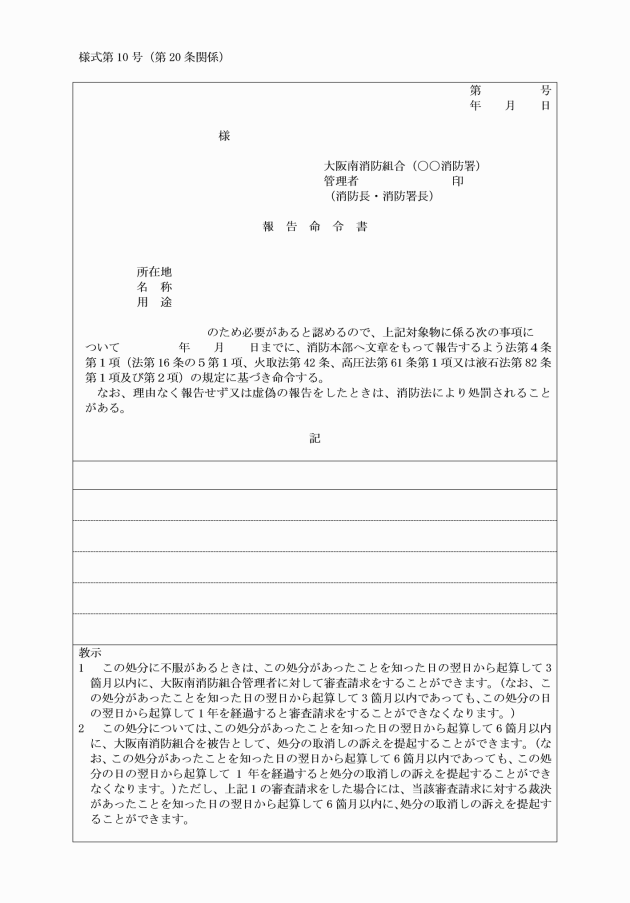

(報告の徴収)

第20条 消防長等は、火災予防のため必要があると認めるときは、関係者に対して任意に必要な報告を求めるものとする。

(危険物の収去)

第21条 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのあるものを収去するときは、第18条の規定を準用する。

2 火取法第43条第1項の規定により、火薬類若しくは火薬類であることの疑いのあるもの、高圧法第62条第1項の規定により、高圧ガス若しくは高圧ガスであることの疑いのあるもの又は液石法第83条第3項の規定により、液化石油ガス若しくは液化石油ガスであることの疑いのあるものを収去する必要があると認める場合は、被収去者に各省令に規定する収去証を交付して行わなければならない。

(関係行政機関との連携)

第22条 消防長等は、査察の結果、他の消防機関又は関係行政機関に対し通知する必要のある指摘事項が認められた場合は、関係行政機関に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その是正指導に努めるものとする。

(その他の事項)

第23条 この規程の運用について必要な事項は、消防長が別に定める。

附則

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 柏原羽曳野藤井寺消防組合立入検査実施規程(平成10年規程第6号)は廃止する。

3 令和6年3月31日までに、改正前の大阪南消防組合火災予防査察規程(平成18年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第8号)又は廃止前の大阪南消防組合保安3法査察規程(平成24年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第4号)、富田林市消防本部火災予防査察規程(平成16年富田林市消防本部規程第3号)、富田林市消防本部高圧ガス査察規程(平成30年富田林市消防本部規程第7号)、富田林市消防本部火薬類査察規程(平成30年富田林市消防本部規程第8号)、富田林市消防本部液化石油ガス査察規程(平成30年富田林市消防本部規程第9号)、河内長野市立入検査実施規程(平成15年河内長野市消防本部消防長訓令第2号)、河内長野市高圧ガス査察規程(令和2年河内長野市消防本部消防長訓令第6号)、河内長野市火薬類査察規程(令和2年河内長野市消防本部消防長訓令第7号)若しくは河内長野市液化石油ガス査察規程(令和2年河内長野市消防本部消防長訓令第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成23年2月18日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成30年10月10日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月29日規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年2月7日規程第1号)

この規程は、令和4年2月7日から施行する。

附則(令和5年12月26日規程第12号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日規程第16号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。