○大阪南消防組合救助業務規程

令和6年3月29日

規程第19号

大阪南消防組合救助業務規程(令和4年柏原羽曳野藤井寺消防組合規程第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救助隊(第3条―第5条)

第3章 救助隊員(第6条―第9条)

第4章 救助装備(第10条)

第5章 救助活動

第1節 活動体制(第11条―第13条)

第2節 活動基準(第14条・第15条)

第6章 救助調査(第16条―第18条)

第7章 救助事故の予防対策(第19条)

第8章 報告(第20条・第21条)

第9章 救助隊の教育訓練計画(第22条―第25条)

第10章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づき、救助活動の適正かつ円滑な運営について必要な事項を定めるものとする。

(1) 救助活動 救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)第2条第1号に規定する救助活動をいう。

(2) 救助事故 救助を要する者の存在が確認又は予想される状況において、消防機関が行う救助活動の対象となる事故をいう。

(3) 救助隊 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)の規定に基づき配置される隊をいう。

(4) 風水害対応高度救助機動部隊 風水害等の大規模災害、救助活動の指揮及び専門的かつ高度な救助活動を主たる任務とする隊をいう。

(5) 特別救助隊 救助活動の指揮及び救助活動を行うことを主たる任務とする隊をいう。

(6) 兼任救助隊 消火活動及び救助活動を行うことを主たる任務とする隊をいう。

(7) 救助指揮担当隊長 複数の救助隊の指揮を行う者をいう。

(8) 救助工作車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に規定する緊急自動車の基準(以下「緊急自動車の基準」という。)に適合し、救助活動に必要な構造及び設備を有する自動車をいう。

(9) 救助支援車 緊急自動車の基準に適合し、風水害等の大規模災害、専門的かつ高度な救助活動に必要な機械器具を積載している自動車をいう。

(10) ポンプ付スモールタンク救助車 緊急自動車の基準に適合し、救助活動に必要な構造及び設備を有するとともに、動力消防ポンプ、積載水及び消火活動に必要な機械器具を積載している自動車をいう。

第2章 救助隊

(救助活動の管理責任)

第3条 警防部長は、管轄区域内の救助に関する事情の実態を把握し、これに対応する救助業務の執行態勢の確立を図り、救助業務の実施体制に万全を期さなければならない。

2 警防部長及び消防署長(以下「警防部長等」という。)は、この規程の定めるところにより、相互に密接な連携を図るとともに、所属職員を指揮監督し、救助業務の執行体制に万全を期さなければならない。

(救助隊の編成)

第4条 救助隊は、救助工作車、救助支援車、ポンプ付スモールタンク救助車その他特殊車両及び所要の救助隊員をもって編成するものとする。

2 救助隊は、救助隊長及び救助隊員で構成する。

3 救助隊長は、大阪南消防組合警防規程(令和6年大阪南消防組合規程第24号。以下「警防規程」という。)第7条第2項に規定する者をもって充てる。

4 風水害対応高度救助機動部隊(以下「高度救助機動部隊」という。)は、省令別表第1から別表第3までに掲げるものその他救助活動に必要な救助器具を装備するものとし、原則として5人以上の隊員で編成するものとする。

5 特別救助隊は、省令別表第1及び別表第2に掲げるものその他救助活動に必要な救助器具を装備するものとし、原則として4人以上の隊員で編成するものとする。

6 兼任救助隊は、省令別表第1及び別表第2に掲げるもののうち必要なものその他救助活動に必要な救助器具を装備するものとし、原則として4人以上の隊員で編成するものとする。

(救助隊の配置及び名称)

第5条 高度救助機動部隊は、大阪南消防組合大阪南消防局に置くものとし、その名称は、SR大阪南とする。

2 特別救助隊は、柏羽藤消防署、富田林消防署及び河内長野消防署に配置するものとする。

3 兼任救助隊は、消防署、分署又は出張所に配置するものとする。

第3章 救助隊員

(救助隊員の資格)

第6条 救助隊員は、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。

(1) 消防大学校における専科教育救助科を修了した者

(2) 消防大学校における緊急消防援助隊教育科高度救助・特別高度救助コースを修了した者

(3) 大阪市消防局高度専門教育訓練センターにおける警防上級救助研修を修了した者

(4) 大阪府立消防学校における専科教育救助科を修了した者

(5) 救助活動に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防局長が認めた者

(救助隊員の選任)

第7条 消防局長は、救助隊員の資格者のうちから、救助隊員を選任するものとする。

2 消防局長は、救助隊長又は救助隊員に事故がある場合の代理の者を、あらかじめ指定しておかなければならない。

(救助隊長等の任務)

第8条 救助隊長は、所属の隊員を指揮監督し、救助活動の円滑な遂行に努めなければならない。

2 救助隊員は、常に救助活動遂行上、必要な知識及び救助器具等の技能の習得に努めなければならない。

(免許等の資格取得)

第9条 消防局長は、救助隊員に、救助器具の取扱い又は救助活動に当たって、関係法令に基づき必要とする免許を取得させるとともに、技能講習を計画的に受講させるものとする。

第4章 救助装備

(救助器具等の管理及び取扱い)

第10条 警防部長は、救助器具その他の救助資機材を管理するものとする。

2 消防署長は、救助器具その他の救助資機材の適切な取扱いに努めさせるものとする。

第5章 救助活動

第1節 活動体制

(救助指揮担当隊長の基準)

第11条 救助指揮担当隊長は、高度救助部隊又は特別救助隊の救助隊長をもって充てるものとし、同一の災害現場に2隊以上の高度救助部隊又は特別救助隊の救助隊長が出場している場合は、後着隊の救助隊長とする。

2 前項に定める出場のうち、高度救助部隊が出場する災害現場については、救助指揮担当隊長は、高度救助部隊長とする。

3 救助指揮担当隊長は、現場統括指揮者の命により、救助活動に従事する部隊を指揮するものとする。ただし、中隊長が救助活動に従事する部隊の指揮を執る場合は、これに従うものとする。

(通信連絡員の配置)

第12条 救助指揮担当隊長は、自隊又は現場にいる救助隊の隊員のうちから、通信連絡員を指名し、現場指揮所本部に配置できるものとする。ただし、通信連絡員の指名又は配置が困難となる特別の事由がある場合は、この限りでない。

2 通信連絡員の呼称は、救助指揮とする。

(通信連絡員の業務)

第13条 通信連絡員の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事故概要及び救助活動状況の把握

(2) 救助隊の相互間並びに他の部隊及び現場指揮本部との間における連絡及び調整

(3) 救助活動情報の収集、伝達及び管理

(4) 指示、命令、要請、報告、連絡等の伝達

(5) 救助器具の搬送及び活動支援の要請に対する措置

(6) 救助隊員の活動記録(救助指揮担当隊長から指示があったときに限る。)

(7) その他必要な業務

第2節 活動基準

(救助活動時の部隊運用等)

第14条 救助活動の部隊運用及び指揮体制は、警防規程に定めるもののほか、救助隊長は、救助活動時、救助現場を管轄する現場統括指揮者と、救助活動方針を調整し、指揮に従うものとする。

(救助活動の原則)

第15条 救助活動は、救命を主眼とし、災害等による要救助者の生命の維持及び症状の悪化の防止に最も適切に対応しなければならない。

第6章 救助調査

(事後調査)

第16条 消防署長は、管轄区域内の救助事故について、事故の概要、救助を要する者の発生状況、救助活動状況その他必要な事項を調査しなければならない。

(救助活動の検討)

第17条 消防署長は、前条に規定する調査をもとに、次に掲げる事項について検討を行い、類似事故の救助活動及び教育訓練に反映していくものとする。

(1) 救助隊長の指揮の適否

(2) 救助活動環境の危険性、困難性及び不快性

(3) 救出経路の選択、救出場所及び救出方法の適否

(4) 救助隊員の疲労度及び汚染度

(5) 救助器具使用の適否

(6) 消防部隊及び他機関等との連携活動

(7) 救助隊員の満足度

(8) 救助した者の容態、社会的評価その他必要な事項

(災害検討会)

第18条 警防部長は、特異な救助事故等で特に必要と認めるときは、警防規程第59条に基づく災害検討会を開くものとする。

第7章 救助事故の予防対策

(広報)

第19条 消防局長及び消防署長は、救助事故の回避及び被害の軽減のため、消防機関が取り扱った救助事故をもとに、住民生活及び産業活動に係る危険の実態と対応措置について広報を行い、住民の安全確保を図るものとする。

第8章 報告

(救助出場活動報告)

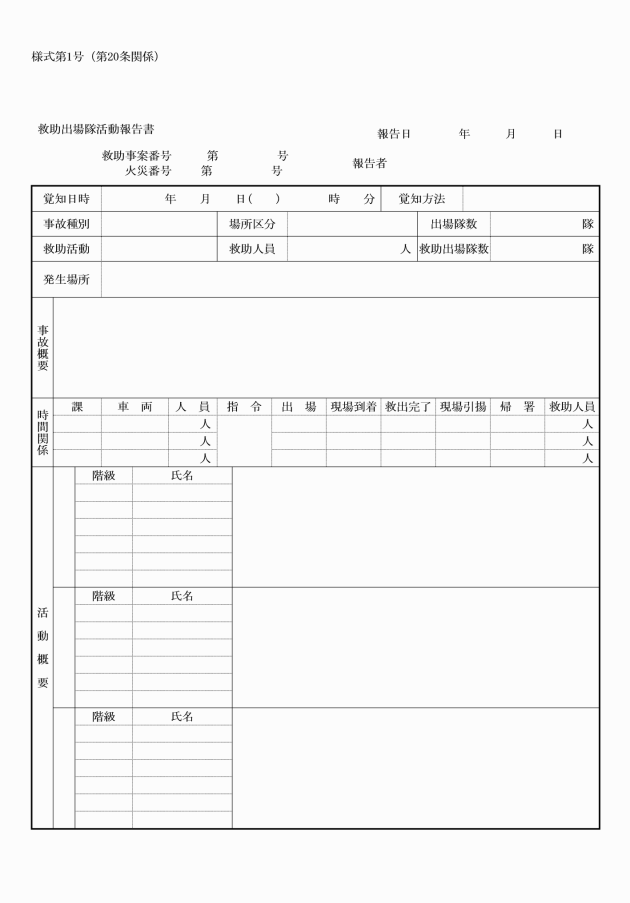

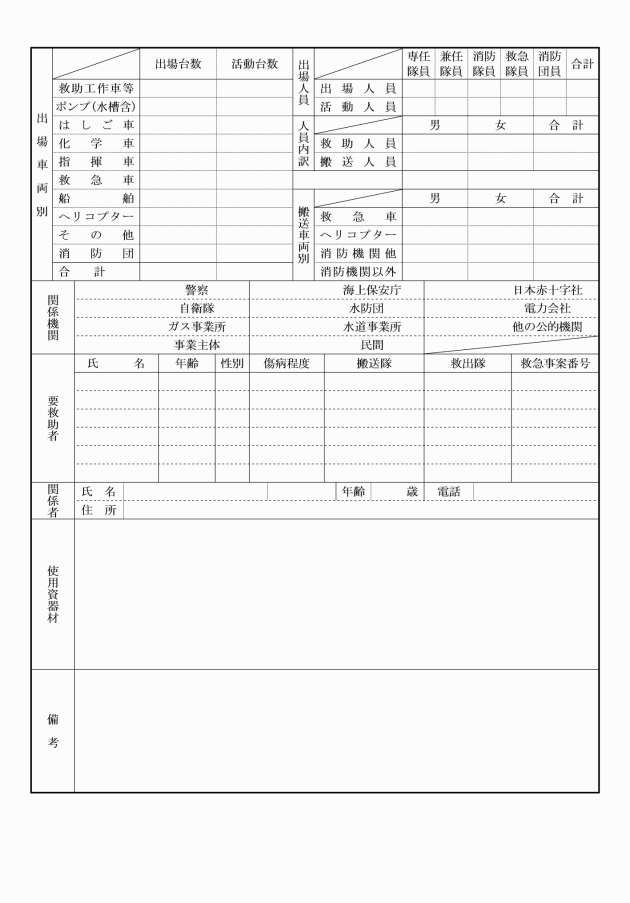

第20条 救助出場を実施した場合には、様式第1号による救助出場隊活動報告書を作成し、警防部長等に報告するものとする。

2 消防署長は、前項に定めるもののほか、救助業務中において覚知した重要事項は、口頭又は文書にて速やかに警防部長に報告するものとする。

3 警防部長は、前2項の報告を受けた場合は、速やかに消防局長に報告するものとする。

(訓練報告)

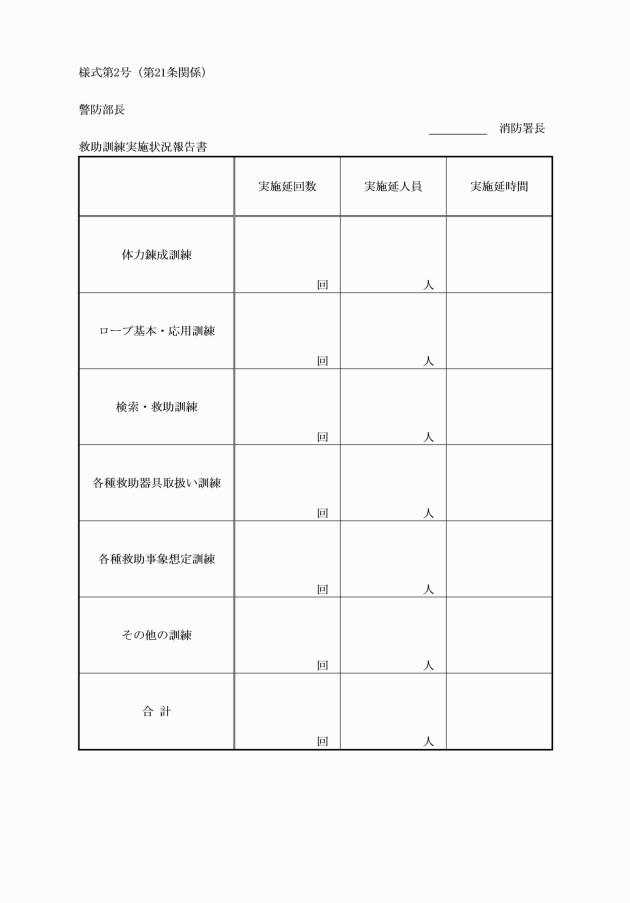

第21条 消防署長は、救助隊の教育及び訓練の実施状況について、様式第2号による救助訓練実施状況報告書により警防部長に報告するものとする。

第9章 救助隊の教育訓練計画

(教育訓練計画)

第22条 救助隊の教育訓練計画は、警防部長が別に定める。

(訓練の実施)

第23条 警防部長等は、前条の教育訓練計画により、救助隊の教育訓練を行うものとする。

(訓練指揮)

第24条 単隊の救助隊により、訓練を行う場合の訓練指揮者は、救助隊長とする。

2 複数の救助隊により、訓練を行う場合の訓練指揮者は、原則として高度救助機動部隊、特別救助隊、兼任救助隊の順とする。

3 前項に該当しない場合の訓練指揮者は、訓練計画で指定した隊長とする。

(教養資料の作成)

第25条 警防部長は、第16条に規定する事後調査等をもとに教養資料を作成し、救助活動及び教育訓練に活用するものとする。

第10章 雑則

(救助統計)

第26条 警防部長は、救助に係る統計を分析し、救助業務の推進に資するとともに、必要に応じて通知するものとする。

附則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。